17. My experiences for about 10 years

世の中にはボケの人間が多く、突っ込みの人間が少ない。

そのことをこれまでの経験から「分析」しているのが、この ↓ 本である。

クリームシチューの上田さんは、突っ込みの人間が少ない理由は昔話にあると指摘している。

そして、実際の「昔話」に突っ込みを入れる「実演」を披露している。

この「昔話突っ込み」が面白い。

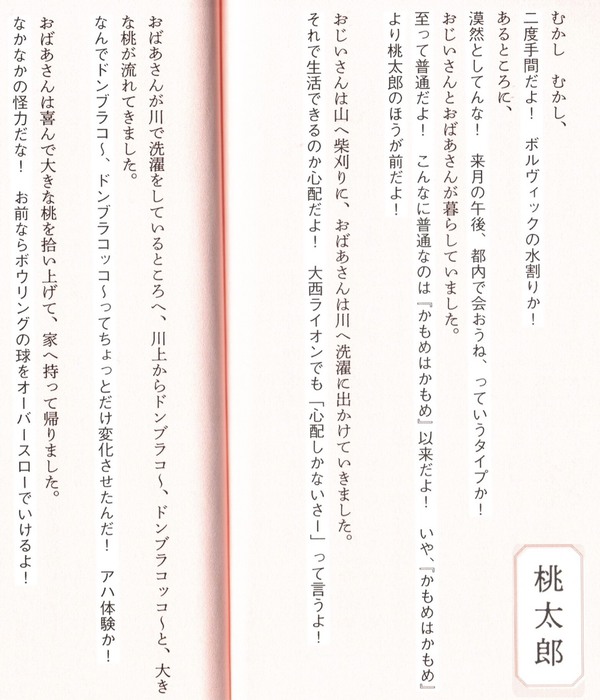

「桃太郎」の冒頭部分への突っ込みを見てみよう。

的確な突っ込みである。

その中で言語学的に面白いのは、この ↓ 突っ込みである。

こんなに普通なのは「かもめはかもめ」以来だよ!

この「かもめはかもめ」というのは「かもめ=かもめ」という当たり前のことを言っているだけである。

なぜ、このような文が存在するのだろうか?

実は、この「かもめ」文の2つの「かもめ」は同じものではない。

まず、「かもめはかもめだ」は「あの男は画家だ」や「花子は病気だ」のような文と同じく、「AはBだ」という文である。

この「AはBだ」文では、Aは実際にいる「かもめ」や「あの男/花子」を指しているが、Bは具体的な何かを指すのではなく、Aの状態や性質(属性)を表している。

つまり、「あの男(A)は画家(B)だ」の「画家」は実際にいる画家を指しているのではなく、「画家という状態にある=画家を職業としている」という意味になる。

そうすると、「かもめ(A)はかもめ(B)」の場合も、最初の「かもめ」は実際にいるかもめを指しているが、2つ目の「かもめ」は「かもめの性質をもつ」ことを表している。よって、次のような意味になる。

かもめはかもめ = かもめはかもめであって他の鳥とは違う。

このように、「かもめ」文の2つの「かもめ」は同じものではない。

そして、このような一見「同じ」語を繰り返すだけの無意味な文はむしろ強い意味を表す。

俺は俺だ = 俺は俺であって他の人と同じではない。

上の文は一見「俺=俺」という無意味な文であるが、「俺は人と比べることなく、自分らしく生きる」という強いメッセージをもつ。

よって、今回の仮説はこれ ↓ だ。

なお、「A (具体的な人/モノ)-B(状態・属性)」という図式は、英語のbe動詞文にも当てはまる。

上の文でも、be動詞 (is)の後のa studentは具体的な学生(ある学生)を指しているのではなく、「学生という状態にある=(社会人ではなく)一学生である」という意味になる。

「AはBだ」や「A is B」は単純な文であるが、奥が深いのである。

ちなみに、今回紹介した本は基本的には上田さんが経験したことを書いたエッセー集である。

その中でもとくに「えなりくんの英語力」について書かれたエッセーは面白い。

こんな ↓ 感じである。

的確な突っ込みは笑いをつくり出すことがよくわかる本である。

(to be continued)

****補足:「AはBだ」文のもう1つのパターン****

数学の方程式ではxの値を求める。

「AはBだ」文には、Bに「答え」を入れる「方程式パターン」もある。

たとえば、「花子殺しの犯人(A) は あの男(X)だ」は、次のようになる。

このパターンは「what-wherer問題」と関わってくる。

世の中にはボケの人間が多く、突っ込みの人間が少ない。

そのことをこれまでの経験から「分析」しているのが、この ↓ 本である。

クリームシチューの上田さんは、突っ込みの人間が少ない理由は昔話にあると指摘している。

そして、実際の「昔話」に突っ込みを入れる「実演」を披露している。

この「昔話突っ込み」が面白い。

「桃太郎」の冒頭部分への突っ込みを見てみよう。

的確な突っ込みである。

その中で言語学的に面白いのは、この ↓ 突っ込みである。

こんなに普通なのは「かもめはかもめ」以来だよ!

この「かもめはかもめ」というのは「かもめ=かもめ」という当たり前のことを言っているだけである。

なぜ、このような文が存在するのだろうか?

実は、この「かもめ」文の2つの「かもめ」は同じものではない。

まず、「かもめはかもめだ」は「あの男は画家だ」や「花子は病気だ」のような文と同じく、「AはBだ」という文である。

この「AはBだ」文では、Aは実際にいる「かもめ」や「あの男/花子」を指しているが、Bは具体的な何かを指すのではなく、Aの状態や性質(属性)を表している。

つまり、「あの男(A)は画家(B)だ」の「画家」は実際にいる画家を指しているのではなく、「画家という状態にある=画家を職業としている」という意味になる。

そうすると、「かもめ(A)はかもめ(B)」の場合も、最初の「かもめ」は実際にいるかもめを指しているが、2つ目の「かもめ」は「かもめの性質をもつ」ことを表している。よって、次のような意味になる。

かもめはかもめ = かもめはかもめであって他の鳥とは違う。

このように、「かもめ」文の2つの「かもめ」は同じものではない。

そして、このような一見「同じ」語を繰り返すだけの無意味な文はむしろ強い意味を表す。

俺は俺だ = 俺は俺であって他の人と同じではない。

上の文は一見「俺=俺」という無意味な文であるが、「俺は人と比べることなく、自分らしく生きる」という強いメッセージをもつ。

よって、今回の仮説はこれ ↓ だ。

なお、「A (具体的な人/モノ)-B(状態・属性)」という図式は、英語のbe動詞文にも当てはまる。

上の文でも、be動詞 (is)の後のa studentは具体的な学生(ある学生)を指しているのではなく、「学生という状態にある=(社会人ではなく)一学生である」という意味になる。

「AはBだ」や「A is B」は単純な文であるが、奥が深いのである。

ちなみに、今回紹介した本は基本的には上田さんが経験したことを書いたエッセー集である。

その中でもとくに「えなりくんの英語力」について書かれたエッセーは面白い。

こんな ↓ 感じである。

的確な突っ込みは笑いをつくり出すことがよくわかる本である。

(to be continued)

****補足:「AはBだ」文のもう1つのパターン****

数学の方程式ではxの値を求める。

「AはBだ」文には、Bに「答え」を入れる「方程式パターン」もある。

たとえば、「花子殺しの犯人(A) は あの男(X)だ」は、次のようになる。

このパターンは「what-wherer問題」と関わってくる。

「ブラジルの首都はどこですか?」は基本的にwhereではなくwhatになる。

これは、「ブラジルの首都はxだ」のパターンであるからだ。

これは、「ブラジルの首都はxだ」のパターンであるからだ。

なお、Xの値を求めず、単に「どのような場所にあるか」を聞いているのなら、whereが使われることになる。

*what-where問題については、こちら ↓ も参照

http://tanaka0871.naganoblog.jp/e2389105.html

*今回の「AはBだ」文の詳細な分析はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/kgemaOFVBg060XboIFOvNIG7khXWFDvuaCNpQZ2w7dK

*what-where問題については、こちら ↓ も参照

http://tanaka0871.naganoblog.jp/e2389105.html

*今回の「AはBだ」文の詳細な分析はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/kgemaOFVBg060XboIFOvNIG7khXWFDvuaCNpQZ2w7dK

15. Thinking Training

ダウンタウンのまっちゃんが、ある対談の中で「三大すごい職業」を挙げている。

まっちゃん的には「漫画家」「落語家」「将棋の棋士」がすごいという。

この3つの職業に共通しているのは何だろうか?

今回、紹介するのは、この ↓ 本である。

この手の本は巷によく出ているが、今回取り上げた本は内容的にも面白く、読みやすい。

何より、この著者の経歴が面白い。

中学以降はほぼ独学で、東大の教授になった人だ。

この本の中で「共通点を探すトレーニング」が紹介されている。

ポイントは「つながり」をいつけるということである。

まったく別物と思っていたものに共通点を見つけるというのは、誰も思いつかないことを発見するということになる。

実際、アイデアというのはそうやって生まれる。

ここでは、「森林問題」と「プラスチック問題」を結び付けて「木のストロー」というアイデアが生まれている。

一から新しいものをつくり上げることは難しいし、そこにだけ価値があるとも思わない。

すでにあるものから新しいものをつくり上げることも、これまでのものを活かせるので価値的である。

ニュートンの「万有引力の法則」も発想としては同じである。

「リンゴは落ちるのに、星はなぜ落ちない」-これがニュートンの出発点である。

つまり、「リンゴ」と「星」を結び付けたのである。 (『哲学案内』 谷川徹三 著より)

よって、今回の仮説はこれ ↓ だ。

ちなみに、冒頭の「まっちゃん問題」の答えは、これ ↓ である。

目のつけどころがさすがであるし、天才的な感性をもっている。

(to be continued)

****補足:anyと「なんか」****

英語のanyと日本語の「なんか」にも共通点がある。

その共通点は「否定」と相性がいいということだ。

(5i)のような肯定文ではanyも「なんか」も使えないが、(5ii)の否定文ではanyと「なんか」がともに使われる。

つながりをつけるというのは「共通点」を見抜くことである。

言い換えれば、「共通点」に気づけば発見につながるのである。

なお、anyと「なんか」の詳細な分析はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/Lc2VfZgV0KvEZE0biGUgLwwGn9lA8Zlg4bDibzIuw85

ダウンタウンのまっちゃんが、ある対談の中で「三大すごい職業」を挙げている。

まっちゃん的には「漫画家」「落語家」「将棋の棋士」がすごいという。

この3つの職業に共通しているのは何だろうか?

今回、紹介するのは、この ↓ 本である。

この手の本は巷によく出ているが、今回取り上げた本は内容的にも面白く、読みやすい。

何より、この著者の経歴が面白い。

中学以降はほぼ独学で、東大の教授になった人だ。

この本の中で「共通点を探すトレーニング」が紹介されている。

ポイントは「つながり」をいつけるということである。

まったく別物と思っていたものに共通点を見つけるというのは、誰も思いつかないことを発見するということになる。

実際、アイデアというのはそうやって生まれる。

ここでは、「森林問題」と「プラスチック問題」を結び付けて「木のストロー」というアイデアが生まれている。

一から新しいものをつくり上げることは難しいし、そこにだけ価値があるとも思わない。

すでにあるものから新しいものをつくり上げることも、これまでのものを活かせるので価値的である。

ニュートンの「万有引力の法則」も発想としては同じである。

「リンゴは落ちるのに、星はなぜ落ちない」-これがニュートンの出発点である。

つまり、「リンゴ」と「星」を結び付けたのである。 (『哲学案内』 谷川徹三 著より)

よって、今回の仮説はこれ ↓ だ。

ちなみに、冒頭の「まっちゃん問題」の答えは、これ ↓ である。

目のつけどころがさすがであるし、天才的な感性をもっている。

(to be continued)

****補足:anyと「なんか」****

英語のanyと日本語の「なんか」にも共通点がある。

その共通点は「否定」と相性がいいということだ。

(5i)のような肯定文ではanyも「なんか」も使えないが、(5ii)の否定文ではanyと「なんか」がともに使われる。

つながりをつけるというのは「共通点」を見抜くことである。

言い換えれば、「共通点」に気づけば発見につながるのである。

なお、anyと「なんか」の詳細な分析はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/Lc2VfZgV0KvEZE0biGUgLwwGn9lA8Zlg4bDibzIuw85

14. Chinese Character’s book

漢字は基本的に「絵」を文字化して作る「象形文字」である。

漢字はよく使っている割に、知らないことが多い。

そのような漢字のなぞを解明しているのが、この ↓ 本である。

たとえば、なぜ音読みに複数の読みが可能なのだろうか?

・内 [ナイ/ダイ]: 社内(しゃない)/境内 (けいだい)

・団 [ダン/トン]: 団地(だんち)/布団 (ふとん)

これは、漢字が入ってきた時代と地域が異なるからである。

このように「呉音」「漢音」「唐音」の3つがあるため、音読みが複数あることになる。

つまり、漢字はあくまで中国語であるということである。

そして、音読みは中国の発音を日本語風にアレンジしたものである。

中国語の発音と日本語の発音は違うので、漢字は中国語の読みに近づけてはいるものの、あくまで日本語で発音しやすいようになっている。

これは、英語を外来語としてカタカナで表す場合にも当てはまる。

一方、漢字が表す意味と同じ意味をもつ日本語をそのまま漢字の読みにしたのが訓読みである。

漢字は基本的に「絵」を文字化して作る「象形文字」である。

漢字はよく使っている割に、知らないことが多い。

そのような漢字のなぞを解明しているのが、この ↓ 本である。

たとえば、なぜ音読みに複数の読みが可能なのだろうか?

・内 [ナイ/ダイ]: 社内(しゃない)/境内 (けいだい)

・団 [ダン/トン]: 団地(だんち)/布団 (ふとん)

これは、漢字が入ってきた時代と地域が異なるからである。

このように「呉音」「漢音」「唐音」の3つがあるため、音読みが複数あることになる。

つまり、漢字はあくまで中国語であるということである。

そして、音読みは中国の発音を日本語風にアレンジしたものである。

中国語の発音と日本語の発音は違うので、漢字は中国語の読みに近づけてはいるものの、あくまで日本語で発音しやすいようになっている。

これは、英語を外来語としてカタカナで表す場合にも当てはまる。

一方、漢字が表す意味と同じ意味をもつ日本語をそのまま漢字の読みにしたのが訓読みである。

これはよく考えるとすごい「荒業」である。

たとえていうなら、英語のleftを「ひだり」と読んでしまうようなものである。

つまり、漢字は日本語と中国語のハイブリッドなのである。

そうすると、ある意味、日本人が最初に学ぶ外国語は英語ではなく漢字といえる。

そして、漢字を追求することは、英語などの外国語の習得にも役に立つ。

なぜなら、漢字を学ぶことで日本語とは違う外国語の感覚に触れているからである。

例えば、日本語の「あし」は基本的に足全体を指すが、英語ではfootとlegの2つの語であしを分ける。

つまり、英語を習うことで「あし」を使い分けることを知ることになる。

しかし、漢字でも「足」と「脚」の区別があるため、実は漢字を習う際に同じような感覚をすでに経験していることになる。

個人的に面白いと思うのは「部首」である。

漢字の部首は「グルーピング」を行う役割がある。

たとえば、「辶 (しんにょう)」の部首をもつものは「移動」を表すグループでになり、「貝 (かいへん)」の部首をもつものは「金銭的な価値があるもの」を表すグループになる。

そのため、部首をみれば同音異義語の意味の違いも分かる。

≪「送る」と「贈る」の違い≫

部首は200以上ある。つまり、200以上のグループ分けがなされていることになる。

このように、漢字を通して日本語とは異なるグループ分けをする言語があることに気づける。

よって、今回の仮説はこれ ↓ だ。

漢字は奥深い。

改めて、取り上げることにしよう。

(to be continued)

****補足:漢字と冠詞について ****

漢字は「絵」を文字化したものであることをみたが、絵にできないようなモノはどのように漢字にしたのだろうか?

その答えは、「何かに譬える」である。

(『ことばのふしぎ なぜ?どうして?1・2年生』 より)

つまり、形がない(=絵にできない)ものを何とか形にしてから漢字にしたのである。

これは、英語の冠詞に似ている。

英語では形がはっきりしない名詞には何も冠詞がつかないが、冠詞のa をつけると形をもつものとして捉えることになる。

(冠詞については、The hound of the books & movies (Haiku, Basho) を参照)

一方、漢字はすべてのものに「形」を与えてから捉えているため、英語の冠詞のaをつけるような認識と同じといえる。

この「形」にするという漢字の感覚は、外国人の方が敏感に感じとっているようである。

漢字を深く追求すると、いろいろ英語ともつなっがてくるのである。

個人的には、ピカソの抽象的な絵も「漢字」的だと思っている。

つまり、漢字は日本語と中国語のハイブリッドなのである。

そうすると、ある意味、日本人が最初に学ぶ外国語は英語ではなく漢字といえる。

そして、漢字を追求することは、英語などの外国語の習得にも役に立つ。

なぜなら、漢字を学ぶことで日本語とは違う外国語の感覚に触れているからである。

例えば、日本語の「あし」は基本的に足全体を指すが、英語ではfootとlegの2つの語であしを分ける。

つまり、英語を習うことで「あし」を使い分けることを知ることになる。

しかし、漢字でも「足」と「脚」の区別があるため、実は漢字を習う際に同じような感覚をすでに経験していることになる。

個人的に面白いと思うのは「部首」である。

漢字の部首は「グルーピング」を行う役割がある。

たとえば、「辶 (しんにょう)」の部首をもつものは「移動」を表すグループでになり、「貝 (かいへん)」の部首をもつものは「金銭的な価値があるもの」を表すグループになる。

そのため、部首をみれば同音異義語の意味の違いも分かる。

≪「送る」と「贈る」の違い≫

部首は200以上ある。つまり、200以上のグループ分けがなされていることになる。

このように、漢字を通して日本語とは異なるグループ分けをする言語があることに気づける。

よって、今回の仮説はこれ ↓ だ。

漢字は奥深い。

改めて、取り上げることにしよう。

(to be continued)

****補足:漢字と冠詞について ****

漢字は「絵」を文字化したものであることをみたが、絵にできないようなモノはどのように漢字にしたのだろうか?

その答えは、「何かに譬える」である。

(『ことばのふしぎ なぜ?どうして?1・2年生』 より)

つまり、形がない(=絵にできない)ものを何とか形にしてから漢字にしたのである。

これは、英語の冠詞に似ている。

英語では形がはっきりしない名詞には何も冠詞がつかないが、冠詞のa をつけると形をもつものとして捉えることになる。

(冠詞については、The hound of the books & movies (Haiku, Basho) を参照)

一方、漢字はすべてのものに「形」を与えてから捉えているため、英語の冠詞のaをつけるような認識と同じといえる。

この「形」にするという漢字の感覚は、外国人の方が敏感に感じとっているようである。

漢字を深く追求すると、いろいろ英語ともつなっがてくるのである。

個人的には、ピカソの抽象的な絵も「漢字」的だと思っている。

12. Curious Papers (Hen-na Ronbun)

世の中には「変な論文 」が多くある。

それらを紹介しているのが、この ↓ 本である。

著者はお笑い芸人で、すでに「続編」も出ている。

たとえば、この ↓ ような「変な論文」が取り上げられている。

「どうでもいいことにこだわる」のが変な論文である。

たとえば、普通は「あくびはなぜうつるか」という疑問にこだわらないが、ここを徹底的に調べたのが、この ↓ 論文である。

しかし、このどうでもいいことこそ「奥深い」のである。

たとえば、この研究では「4歳まではあくびはうつらない」といった面白い研究結果が報告されている。

そして、「あくびがうつる原因」は「共感性」であるという仮説が出されている。

(興味がある人は、ぜひ、この本を読んでみてほしい。)

個人的に興味があるのは、やはり言語に関係するこの論文である。

この論文では「なぞかけ」の面白さがどこからきているかを研究している。

(なお、なぞかけで有名なお笑い芸人の「ねづっち」についてはThe sign of the language (Q5) を参照)

この論文のウリは「おもしろさ」という感覚的なものを、よりつっこんで具体的に分析しているところにある。

そして、「意外性」だけでなく、「理解できるスピード」も大事になるという指摘が面白い。

よって、今回の仮説はこれ ↓ だ。

この「なぞかけ」論文に興味がある方は、こちら ↓

https://drive.google.com/file/d/1ubozhGpX3CRnT95j1amMX7xQcuHsqG-L/view?usp=sharing

ちなみに、『変な論文』のクリアーファイルも使っている今日この頃である。

(to be continued)

****補足:「隠喩」について ****

以前、共著で次のような本を出した。

この本の目的の1つに、言語学に関する「研究ネタ」を紹介するというのがある。

たとえば、このようなテーマを扱っている。

上の目次にあるように、今回のなぞかけにも関係する比喩(メタファー)もテーマとなっている。

確かに、怒りは爆弾のように「爆発するもの」に譬えられる。

一方、「悲しみが爆発する」という言い方はしないことから、「悲しみ」は「爆発するもの」に譬えられない。

なぜだろうか?

その理由を認知文法では、以下のように「説明」をしている。

つまり、「怒り」を感じたときの身体反応(顔が赤くなる等)が、容器に入れた液体が沸騰するのに似ているため、怒りは「爆発するもの」という比喩で表される。

一方、悲しみはそのような比喩とは合わないため、「爆発する」とは言えないことになる。

この問題は面白い。

ここでいう「面白い」とは、さらに深く追求できるという意味である。

ここでは、さらなるテーマを2つあげておく。

① 喜びも爆発するのはなぜか?

「怒り」だけでなく、「喜び」も「爆発するもの」に譬えられる。

例: 試合に勝って、喜びが爆発した。

しかし、楽しみが爆発したとは言えないことから、喜怒哀楽の中で「怒り」と「喜び」だけが「爆発」の比喩が可能である。

これはなぜだろうか?

ちなみに、英語でもjoy (喜び)に対してexplode (爆発する)が使われる。

... It is Marion! Wallace Marion! Is... is it you? Joy explodes on his face, and he runs to her

② 「怒り」に対して、日本語と英語でどのような比喩が使われるのか?

Let off steam (蒸気を出す)が「怒り」に結びつくのは、この ↓ ようにイメージできる。

怒り=熱量が上がる=湯気的なもの(蒸気など)が出る

しかし、get hernia (ヘルニアを起こす)やhave a cow (牛を生む)などがどうして「怒り」と結びつくかはイメージできない。

She had a cow when I said I was going to buy a motorbike.

慣用句的なので、歴史的な成り立ちがあるだろうが、ヘルニア(hernia)や牛 (cow) を 「怒り」に結び付けているところが面白い。

このように、いろんな言語で「怒り」がどう表現されているかを比較することで、人間の思考に迫れる可能性がある。

世の中には「変な論文 」が多くある。

それらを紹介しているのが、この ↓ 本である。

著者はお笑い芸人で、すでに「続編」も出ている。

たとえば、この ↓ ような「変な論文」が取り上げられている。

「どうでもいいことにこだわる」のが変な論文である。

たとえば、普通は「あくびはなぜうつるか」という疑問にこだわらないが、ここを徹底的に調べたのが、この ↓ 論文である。

しかし、このどうでもいいことこそ「奥深い」のである。

たとえば、この研究では「4歳まではあくびはうつらない」といった面白い研究結果が報告されている。

そして、「あくびがうつる原因」は「共感性」であるという仮説が出されている。

(興味がある人は、ぜひ、この本を読んでみてほしい。)

個人的に興味があるのは、やはり言語に関係するこの論文である。

この論文では「なぞかけ」の面白さがどこからきているかを研究している。

(なお、なぞかけで有名なお笑い芸人の「ねづっち」についてはThe sign of the language (Q5) を参照)

この論文のウリは「おもしろさ」という感覚的なものを、よりつっこんで具体的に分析しているところにある。

そして、「意外性」だけでなく、「理解できるスピード」も大事になるという指摘が面白い。

よって、今回の仮説はこれ ↓ だ。

この「なぞかけ」論文に興味がある方は、こちら ↓

https://drive.google.com/file/d/1ubozhGpX3CRnT95j1amMX7xQcuHsqG-L/view?usp=sharing

ちなみに、『変な論文』のクリアーファイルも使っている今日この頃である。

(to be continued)

****補足:「隠喩」について ****

以前、共著で次のような本を出した。

この本の目的の1つに、言語学に関する「研究ネタ」を紹介するというのがある。

たとえば、このようなテーマを扱っている。

上の目次にあるように、今回のなぞかけにも関係する比喩(メタファー)もテーマとなっている。

確かに、怒りは爆弾のように「爆発するもの」に譬えられる。

一方、「悲しみが爆発する」という言い方はしないことから、「悲しみ」は「爆発するもの」に譬えられない。

なぜだろうか?

その理由を認知文法では、以下のように「説明」をしている。

つまり、「怒り」を感じたときの身体反応(顔が赤くなる等)が、容器に入れた液体が沸騰するのに似ているため、怒りは「爆発するもの」という比喩で表される。

一方、悲しみはそのような比喩とは合わないため、「爆発する」とは言えないことになる。

この問題は面白い。

ここでいう「面白い」とは、さらに深く追求できるという意味である。

ここでは、さらなるテーマを2つあげておく。

① 喜びも爆発するのはなぜか?

「怒り」だけでなく、「喜び」も「爆発するもの」に譬えられる。

例: 試合に勝って、喜びが爆発した。

しかし、楽しみが爆発したとは言えないことから、喜怒哀楽の中で「怒り」と「喜び」だけが「爆発」の比喩が可能である。

これはなぜだろうか?

ちなみに、英語でもjoy (喜び)に対してexplode (爆発する)が使われる。

... It is Marion! Wallace Marion! Is... is it you? Joy explodes on his face, and he runs to her

② 「怒り」に対して、日本語と英語でどのような比喩が使われるのか?

Let off steam (蒸気を出す)が「怒り」に結びつくのは、この ↓ ようにイメージできる。

怒り=熱量が上がる=湯気的なもの(蒸気など)が出る

しかし、get hernia (ヘルニアを起こす)やhave a cow (牛を生む)などがどうして「怒り」と結びつくかはイメージできない。

She had a cow when I said I was going to buy a motorbike.

慣用句的なので、歴史的な成り立ちがあるだろうが、ヘルニア(hernia)や牛 (cow) を 「怒り」に結び付けているところが面白い。

このように、いろんな言語で「怒り」がどう表現されているかを比較することで、人間の思考に迫れる可能性がある。

9. Katakana words

カタカナは図形的な形をしているので、モノの形とともに覚えるのもありだ。

単語とともにカタカナを覚えられるので、一石二鳥である。

特にお気に入りは「セ」だ。

カタカナがあるおかげで、日本語では外来語が「カタカナ語」として定着しやすい。

今回はここに目をつけた本を2冊紹介する。

カタカナ語には「個性」がある。

たとえば、元となる英単語が日本式に「改造」されることが多い。

それゆえ、「和製英語」とよばれることもある。

『恥ずかしい和製英語』から一例あげる。

サッカーの「リフティング」がサッカーの母国では通じないのも意外であるが、リフティングのことを英語では keepy-uppyというかわいらしい言い方をするのも意外だ。

言語的に面白いのは、liftは「手を使う」のに「リフティング」は「手以外を使う」ことだ。

このような「カタカナ語と元の英単語との違いがどうして起こるのか」を探るのは面白いテーマである。

一方で、カタカナ語が元の英単語と同じ意味を表す場合もある。

『カタカナで覚える超効率英単語』から例をあげる。

この場合、日本語にも同じ意味を表す単語がすでにあるのに、わざわざカタカナ語を「輸入」しているのが面白い。

なぜ、同じ意味を表す外来語をわざわざカタカナ語として取り入れるのだろうか?

“I have no special gift. I am only passionately curious.” (Einstein)

(わたしには、特殊な才能はありません。ただ、熱狂的な好奇心があるだけです -アインシュタイン (物理学者)-)

この疑問の答えの1つとして、カタカナ語だと「重たさ」がなくなることがあげられる。

たとえば、「さようなら」というと「もう会えない」という感じが出るが、

「バイバイ」というと See you!くらいの「軽い」感じになる。

同様に、上に挙げた例でも、「尊敬している」というのは「ガチ」な感じになるが、

「リスペクト」しているというと「重たさ」がなくなり、いい意味で気楽に言える。

ということで、今回の仮説はこれ ↓ だ。

ほかにも、このような例がある。

たとえば、「無視する」というのはかなり「キツイ」表現であるが、「スルーする」というと「軽く」なる。

なお、上の図にあるように、「アバウトな性格」という意味ではaboutは使わないが、aboutがもつ「おおよそ」という意味をうまく使っている。

同様に、「無視する」という意味でthroughは使わないが、throughがもつ「通り抜けて」という意味をうまく使っている。

日本人は前置詞が苦手であるが、カタカナ語では前置詞の意味をうまく取り入れていることがわかる。

カタカナ語から英語を捉えるのも面白い。

(to be continued)

****補足:「カタカナ語に関する研究テーマ」 ****

日本語と同じ意味を表すカタカナ語に関しては、以下のような世論調査がある。

ここで面白いのは、カタカナ語が使われる割合が語によって異なるという点だ。

たとえば、①では「ワイン」の方が「ぶどう酒」よりも使われるが、③では「台所」の方が「キッチン」よりも使われる。

このような使用上の違いはなぜ起こるのかを追求するのも面白いテーマである。

また、カタカナ語と元の英単語がもつ「イメージ」の違いも面白い。

「ポカリスエット」の「スエット」はsweat (汗)からきているため、英語母語者からすると、「汗」に関係する飲み物なんて嫌だというネガティブなイメージを持つらしい。

このような英単語とカタカナ語がもつイメージを比較してみるのも面白いテーマである。

カタカナは図形的な形をしているので、モノの形とともに覚えるのもありだ。

単語とともにカタカナを覚えられるので、一石二鳥である。

特にお気に入りは「セ」だ。

カタカナがあるおかげで、日本語では外来語が「カタカナ語」として定着しやすい。

今回はここに目をつけた本を2冊紹介する。

カタカナ語には「個性」がある。

たとえば、元となる英単語が日本式に「改造」されることが多い。

それゆえ、「和製英語」とよばれることもある。

『恥ずかしい和製英語』から一例あげる。

サッカーの「リフティング」がサッカーの母国では通じないのも意外であるが、リフティングのことを英語では keepy-uppyというかわいらしい言い方をするのも意外だ。

言語的に面白いのは、liftは「手を使う」のに「リフティング」は「手以外を使う」ことだ。

このような「カタカナ語と元の英単語との違いがどうして起こるのか」を探るのは面白いテーマである。

一方で、カタカナ語が元の英単語と同じ意味を表す場合もある。

『カタカナで覚える超効率英単語』から例をあげる。

この場合、日本語にも同じ意味を表す単語がすでにあるのに、わざわざカタカナ語を「輸入」しているのが面白い。

なぜ、同じ意味を表す外来語をわざわざカタカナ語として取り入れるのだろうか?

“I have no special gift. I am only passionately curious.” (Einstein)

(わたしには、特殊な才能はありません。ただ、熱狂的な好奇心があるだけです -アインシュタイン (物理学者)-)

この疑問の答えの1つとして、カタカナ語だと「重たさ」がなくなることがあげられる。

たとえば、「さようなら」というと「もう会えない」という感じが出るが、

「バイバイ」というと See you!くらいの「軽い」感じになる。

同様に、上に挙げた例でも、「尊敬している」というのは「ガチ」な感じになるが、

「リスペクト」しているというと「重たさ」がなくなり、いい意味で気楽に言える。

ということで、今回の仮説はこれ ↓ だ。

ほかにも、このような例がある。

たとえば、「無視する」というのはかなり「キツイ」表現であるが、「スルーする」というと「軽く」なる。

なお、上の図にあるように、「アバウトな性格」という意味ではaboutは使わないが、aboutがもつ「おおよそ」という意味をうまく使っている。

同様に、「無視する」という意味でthroughは使わないが、throughがもつ「通り抜けて」という意味をうまく使っている。

日本人は前置詞が苦手であるが、カタカナ語では前置詞の意味をうまく取り入れていることがわかる。

カタカナ語から英語を捉えるのも面白い。

(to be continued)

****補足:「カタカナ語に関する研究テーマ」 ****

日本語と同じ意味を表すカタカナ語に関しては、以下のような世論調査がある。

ここで面白いのは、カタカナ語が使われる割合が語によって異なるという点だ。

たとえば、①では「ワイン」の方が「ぶどう酒」よりも使われるが、③では「台所」の方が「キッチン」よりも使われる。

このような使用上の違いはなぜ起こるのかを追求するのも面白いテーマである。

また、カタカナ語と元の英単語がもつ「イメージ」の違いも面白い。

「ポカリスエット」の「スエット」はsweat (汗)からきているため、英語母語者からすると、「汗」に関係する飲み物なんて嫌だというネガティブなイメージを持つらしい。

このような英単語とカタカナ語がもつイメージを比較してみるのも面白いテーマである。

2019/05/13

8. The latest units of the world

世の中にはいろんな「単位 」がある。

それらをイラストを使って分かりやすくまとめているのが、以下の本だ。

この本は、単位の「起源」や「成り立ち」まで書いていて、読み物としても面白い。たとえば、こんな ↓ 感じ。

通常、単位はものの大きさや広さや量などを表すために使われ、「暑苦しさ」や「だらしなさ」といった抽象的なものを「測る」ために使われることはない。

今回はここに目をつけた本を紹介する。

『新しい単位』 (世界単位認定協会 編)である。

自分のお気に入りはこれ ↓ だ。

要は「それってradioを「レイディオ」と言うよりも100倍かっこいい」という感じである。

しかし、「単位」を使えば複数のものを比較できる。

ということで、今回の仮説はこれ ↓ だ。

ちなみに、今回の「新しい単位」は言葉の「定義」を考える上でも「参考」になる。

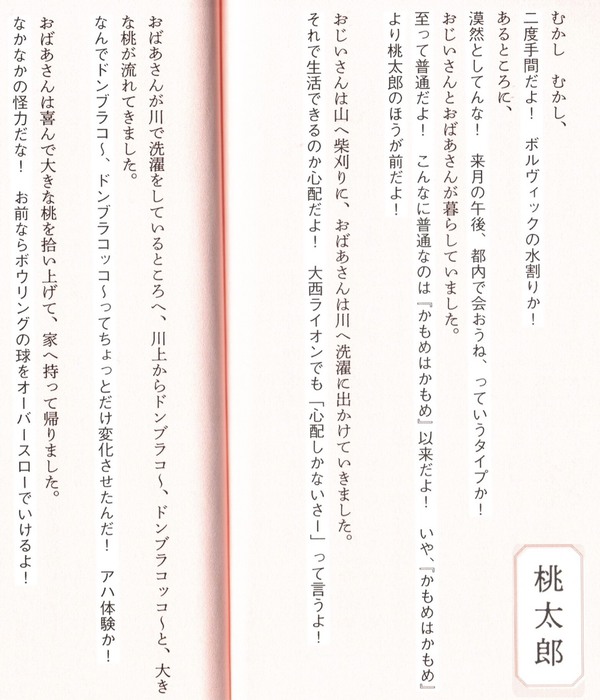

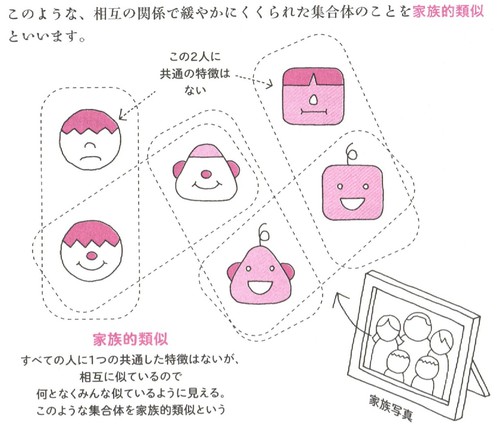

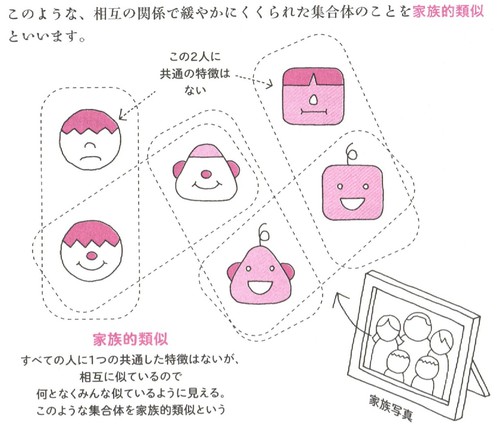

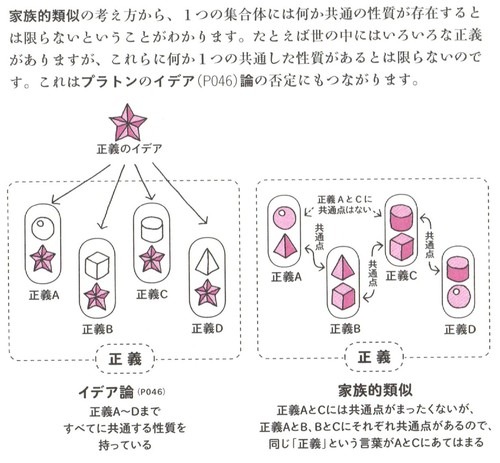

たとえば、「遊び (ゲーム)」という言葉の定義を考えてみると、どの「遊び」にも当てはまる「共通性」はないことがわかる。

世の中にはいろんな「単位 」がある。

それらをイラストを使って分かりやすくまとめているのが、以下の本だ。

この本は、単位の「起源」や「成り立ち」まで書いていて、読み物としても面白い。たとえば、こんな ↓ 感じ。

通常、単位はものの大きさや広さや量などを表すために使われ、「暑苦しさ」や「だらしなさ」といった抽象的なものを「測る」ために使われることはない。

今回はここに目をつけた本を紹介する。

『新しい単位』 (世界単位認定協会 編)である。

自分のお気に入りはこれ ↓ だ。

要は「それってradioを「レイディオ」と言うよりも100倍かっこいい」という感じである。

単位の基本は「基準値」を決めることである。

この「基準値」が「最小単位」として「共通認識」され、いろんな「カッコよさ」が測られる。

意外に思うかもしれないが、単位には「誤差」があることもよくある。(先ほどの『単位の話』より)

つまり、「基準値」が単位を使う者同士で「共通認識」されていればいいわけである。

また、たとえ「誤差」があっても、ある程度、感覚的に分かるともいえる。

さらに、抽象概念を単位で表すと順序をつけられる。

例えば、比較級を使った場合は、基本的に2つものを比べることしかできない

この「基準値」が「最小単位」として「共通認識」され、いろんな「カッコよさ」が測られる。

意外に思うかもしれないが、単位には「誤差」があることもよくある。(先ほどの『単位の話』より)

つまり、「基準値」が単位を使う者同士で「共通認識」されていればいいわけである。

また、たとえ「誤差」があっても、ある程度、感覚的に分かるともいえる。

さらに、抽象概念を単位で表すと順序をつけられる。

例えば、比較級を使った場合は、基本的に2つものを比べることしかできない

(例:Mary is clever than Bill. (メアリーはビルよりも賢い))。

しかし、「単位」を使えば複数のものを比較できる。

ということで、今回の仮説はこれ ↓ だ。

ちなみに、今回の「新しい単位」は言葉の「定義」を考える上でも「参考」になる。

たとえば、「遊び (ゲーム)」という言葉の定義を考えてみると、どの「遊び」にも当てはまる「共通性」はないことがわかる。

(『哲学用語図鑑』より)。

このため、ヴィトゲンシュタインは言葉は緩やかな「関係性」で捉えられるとしている。

このため、ヴィトゲンシュタインは言葉は緩やかな「関係性」で捉えられるとしている。

これを「家族的類似」という。

同じように、「カッコよさ」に関しても、「radio (レイディオ)の発音」という基準がいろんな「カッコよさ」を緩く結びつけるといえる。

「単位」と「言語」の類似性を考えるのも面白い。

(to be continued)

****補足:「立岡文庫」 ****

自分が住んでいる通称N館の自称ベーカーストリートの近くによく利用する店に、通称「立岡文庫」とよばれるお気に入りの書籍コーナーがあった。

(ベーカーストリートN230についてはThe case study of Sukelock Holmes (Intro.)を参照)

ともかく「変わった」本が多く、「たっつん」とよばれる店員の趣味丸出しのコーナーであった。

「猫」「コーヒー」「死」そして「みうらじゅん」の本がよく置いてあった。

3月にたっつんが職場をやめたために、残念ながら「閉鎖」となってしまった。ちなみに、今回あげた『単位の話』『哲学用語図鑑』は「立岡文庫」で購入したものだ。自分の研究室にはまだまだ「立岡文庫」で購入した本が多くある。機会があれば、紹介していく。

同じように、「カッコよさ」に関しても、「radio (レイディオ)の発音」という基準がいろんな「カッコよさ」を緩く結びつけるといえる。

「単位」と「言語」の類似性を考えるのも面白い。

(to be continued)

****補足:「立岡文庫」 ****

自分が住んでいる通称N館の自称ベーカーストリートの近くによく利用する店に、通称「立岡文庫」とよばれるお気に入りの書籍コーナーがあった。

(ベーカーストリートN230についてはThe case study of Sukelock Holmes (Intro.)を参照)

ともかく「変わった」本が多く、「たっつん」とよばれる店員の趣味丸出しのコーナーであった。

「猫」「コーヒー」「死」そして「みうらじゅん」の本がよく置いてあった。

3月にたっつんが職場をやめたために、残念ながら「閉鎖」となってしまった。ちなみに、今回あげた『単位の話』『哲学用語図鑑』は「立岡文庫」で購入したものだ。自分の研究室にはまだまだ「立岡文庫」で購入した本が多くある。機会があれば、紹介していく。

2019/03/20

6. Synonym

次の英文はあるものを表している。分かるだろうか?

May I have a large container of coffee?

「コーヒーを大きな器で1杯飲んでもいい?」と聞いているが、意味自体に意味はない。

この有名な「コーヒー文」が何を表しているかは、単語の文字数をみればわかる。

Mayは3文字で、Iは1文字、haveは4文字・・・とやっていくと、

もう、お分かりだろう。

これは「円周率」を表している。

3.1415926…

この「コーヒー文」は英語流の「円周率の覚え方」なのである。

よく、こんなやり方で覚えられるなと思うが、このように文章で覚えるのが普通のようだ。

これは、「英語は単語の独立性が強い」ことと関係しているといえる。

上のコーヒー文を日本語の訳と並べてみると、次のようになる。

May I have a large container of coffee?

コーヒーを大きな器で1杯飲んでもいい?

英語の場合、単語と単語の間にスペースが入り、それぞれが「独立」しているのが明確である。これに対して、日本語は「てにをは」を使って単語と単語をくっつけているので、切れ目がなく一続きである。

この英語の単語の独立性の強さは類義語の多さと関係していると思われる。

今回は英語の類義語を視覚的に示した本を紹介する。

『似ている英語』である。

いくつか例をあげる。

これらの類義語の特徴は単語に「付加情報」が含まれていることである。

たとえば、clockとwatchの場合、どちらも「時計」であるが「置く」のか「身に着ける」のかというプラスαの情報が異なる。

このように、clockやwatchは同じ「時計」でありながら、この付加情報まで含んでいる。そして、この付加情報こそがclockとwatchがそれぞれ独立した単語であることの「証」なのである。

ここでのポイントは類語語がもつ付加情報は単語の中に含まれる、いわば「暗黙の前提」であるということである。つまり、はっきり述べられないため、そのような付加情報を知らないと類義語の区別ができない。

ということで、今回の仮説はこれ ↓ だ。

言い換えれば、そのような付加情報まで知って、初めて単語を知っていることになる。

今回は名詞を中心に見たが、動詞の類義語には規則性が見られる。

この場合、「笑う」という動作(Act)は共通しているが、「どのように」という様態(Manner)が違う。

つまり、「様態」が変数xであり、そこに何が入るかで動詞が決まる。

x (様態) + 笑う (動作)

x = 声を出して → laugh / x = にっこり → smile

動詞の類義語の場合、この「方程式」が成り立つ

この「類義語」は奥が深い。改めて、じっくり取り組む必要がある。

(to be continued)

****「英語の暗記方法」 ****

ネットで調べてみると、今回、紹介した「コーヒー文」よりもさらにレベルアップした文が載っていた。

May I tell a story purposing to render clear the ratio circular perimeter breadth, revealing one of the problems most famous in modern days, and the greatest man of science anciently known?

(円周と円の幅(直径)の比を明らかにする話をさせてください。この話により、現在もっとも有名な問題の1つが明らかになり、また、古代に知られたもっとも偉大な科学者も浮き彫りになります。)

上の英文は3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 5を表している。

このように、英語では文を使って暗記する方法がメジャーである。逆に覚えづらい気もするが、これも英語の単語の独立性の強さからきているのだろう。

ちなみに、以下の文は何を表しているか、分かるだろうか?

His heels like better business. Cause Nothing of Fun Never Napping Makes Al's Sillies Put Sugar Clear Around Kansas Cats

(彼のかかとはもっといい仕事が好きなんだ。なぜかといえば、昼寝をしないなんてつまらないことが原因で、アルの愚かさから、カンサスの猫のまわりから砂糖を片付けてしまったのさ。)

答えは、こちら ↓

https://allabout.co.jp/gm/gc/59430/3/

次の英文はあるものを表している。分かるだろうか?

May I have a large container of coffee?

「コーヒーを大きな器で1杯飲んでもいい?」と聞いているが、意味自体に意味はない。

この有名な「コーヒー文」が何を表しているかは、単語の文字数をみればわかる。

Mayは3文字で、Iは1文字、haveは4文字・・・とやっていくと、

もう、お分かりだろう。

これは「円周率」を表している。

3.1415926…

この「コーヒー文」は英語流の「円周率の覚え方」なのである。

よく、こんなやり方で覚えられるなと思うが、このように文章で覚えるのが普通のようだ。

これは、「英語は単語の独立性が強い」ことと関係しているといえる。

上のコーヒー文を日本語の訳と並べてみると、次のようになる。

May I have a large container of coffee?

コーヒーを大きな器で1杯飲んでもいい?

英語の場合、単語と単語の間にスペースが入り、それぞれが「独立」しているのが明確である。これに対して、日本語は「てにをは」を使って単語と単語をくっつけているので、切れ目がなく一続きである。

この英語の単語の独立性の強さは類義語の多さと関係していると思われる。

今回は英語の類義語を視覚的に示した本を紹介する。

『似ている英語』である。

いくつか例をあげる。

これらの類義語の特徴は単語に「付加情報」が含まれていることである。

たとえば、clockとwatchの場合、どちらも「時計」であるが「置く」のか「身に着ける」のかというプラスαの情報が異なる。

このように、clockやwatchは同じ「時計」でありながら、この付加情報まで含んでいる。そして、この付加情報こそがclockとwatchがそれぞれ独立した単語であることの「証」なのである。

ここでのポイントは類語語がもつ付加情報は単語の中に含まれる、いわば「暗黙の前提」であるということである。つまり、はっきり述べられないため、そのような付加情報を知らないと類義語の区別ができない。

ということで、今回の仮説はこれ ↓ だ。

言い換えれば、そのような付加情報まで知って、初めて単語を知っていることになる。

今回は名詞を中心に見たが、動詞の類義語には規則性が見られる。

この場合、「笑う」という動作(Act)は共通しているが、「どのように」という様態(Manner)が違う。

つまり、「様態」が変数xであり、そこに何が入るかで動詞が決まる。

x (様態) + 笑う (動作)

x = 声を出して → laugh / x = にっこり → smile

動詞の類義語の場合、この「方程式」が成り立つ

この「類義語」は奥が深い。改めて、じっくり取り組む必要がある。

(to be continued)

****「英語の暗記方法」 ****

ネットで調べてみると、今回、紹介した「コーヒー文」よりもさらにレベルアップした文が載っていた。

May I tell a story purposing to render clear the ratio circular perimeter breadth, revealing one of the problems most famous in modern days, and the greatest man of science anciently known?

(円周と円の幅(直径)の比を明らかにする話をさせてください。この話により、現在もっとも有名な問題の1つが明らかになり、また、古代に知られたもっとも偉大な科学者も浮き彫りになります。)

上の英文は3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 5を表している。

このように、英語では文を使って暗記する方法がメジャーである。逆に覚えづらい気もするが、これも英語の単語の独立性の強さからきているのだろう。

ちなみに、以下の文は何を表しているか、分かるだろうか?

His heels like better business. Cause Nothing of Fun Never Napping Makes Al's Sillies Put Sugar Clear Around Kansas Cats

(彼のかかとはもっといい仕事が好きなんだ。なぜかといえば、昼寝をしないなんてつまらないことが原因で、アルの愚かさから、カンサスの猫のまわりから砂糖を片付けてしまったのさ。)

答えは、こちら ↓

https://allabout.co.jp/gm/gc/59430/3/

2019/03/05

4. Pun words

以前、紹介した『超国語辞典』に「ポ辞典」というコーナーがある。

(→『超国語辞典』に関してはThe hound of the books & movies (super-J)を参照)

そのコーナーでは、ネガティブ過ぎる漢字の読みをポジティブに転換する試みがなされている。自分の1番のお気に入りはこれだ。

秀逸である。

確かに「人が夢をもつ」ことを「はかない」と捉えるのはあまりにもネガティブすぎる。もっとポジティブに捉えて「夢はあきらめなければ叶う」とした方が、子どもたちにも勇気を与える漢字になるであろう。

これは、「儚い」をポジティブに見るか、ネガティブに見るかの違いだけで、見ているものは同じである。

ここでのポイントは、ポジティブでもネガティブでも連想できるということ。そして、連想できるものは記憶に残りやすい。

今回はここに目をつけた本を紹介する。

『ダジャ単』である。

今回は「連想」という点に注目するため、「ダジャレの巻」の例を取り上げる。

このメカニズムはつぎのようになる。

まず、英語のoutcomeの音を日本語で表記し、その日本語をoutcomeの意味である「結果」に結びつける。その「結び付き」の際に「連想」が関わるという仕組みだ。いわば、「連想」は2つのものを結び付ける「コネクター」であるといえる。

確かに、連想がうまく機能すると記憶にも残りやすい。

何よりも、楽しいのがいい。

“People rarely succeed unless they have fun in what they are doing.”

(楽しめないことで、成功するのは難しい -Dale Carnegie (著述家)-)

『ダジャ単』の他のパターンに興味がある人はここ↓ をチェック (「連想の巻」より抜粋)

https://yahoo.jp/box/darzBt

ダジャ単のように連想が「しっくり」くる場合もあるが、一方で、「なぜ?」となるような場合もある。

それが、いわゆる「当て字」である。

たとえば、上であげた「ポ辞典」には次のような例がある。

ここは「ポ辞典」の解説通りで、なぜ「敵 (enemy)」という漢字を使ったか不明だ。事実、広辞苑にも「当て字」とある。

「当て字」とは、単に音を当てているだけであるが、それ以上にコネクターとしての連想が機能していない。

ということで、今回の仮説はこれ ↓ だ。

先月、ドナルド・キーンさんがお亡くなりになった。

個人的にも、研究者として別格だと思っている方だ。

日本の文学を研究し続け、日本国籍を取り、日本人として生きた方だ。

ただそれだけに、1つ残念なことがある。

それは、ドナルド・キーンさんの日本語名だ。

「鳴門海峡のツアー?」と思ったのは自分だけだろうか?

キーンさんに相応しい漢字名はもっとあるはずだ。

ドナルド・キーンさんについては、敬意を表し、改めて取り上げることにする。

(to be continued)

****「ポジティブ転換&外国人の漢字名」募集 ****

『超国語辞典』の「外国人に偉人の名前を」では、以下のような例が挙げられている。

自分が思いついたのは、Jリーグに来たスペインの至宝「イニエスタ」選手だ。

威煮素多

「相手にとって脅威であり、DFは翻弄され、腸を煮えくり返され、素敵なプレーで多くのファンを魅了する」

まさに、イニエスタではないだろうか(連想がコネクターとして機能しいるのでh)!

意外と思いつかないのが、ドナルド・キーンさんだ。「キーン・ドナルド」という音が日本語の漢字を当てるには難しいのだろう。

いや、「当てて」はダメなのだ。キーンさんほどの別格の人を連想させる「しっくり」した名前があるはずだ。

以前、紹介した『超国語辞典』に「ポ辞典」というコーナーがある。

(→『超国語辞典』に関してはThe hound of the books & movies (super-J)を参照)

そのコーナーでは、ネガティブ過ぎる漢字の読みをポジティブに転換する試みがなされている。自分の1番のお気に入りはこれだ。

秀逸である。

確かに「人が夢をもつ」ことを「はかない」と捉えるのはあまりにもネガティブすぎる。もっとポジティブに捉えて「夢はあきらめなければ叶う」とした方が、子どもたちにも勇気を与える漢字になるであろう。

これは、「儚い」をポジティブに見るか、ネガティブに見るかの違いだけで、見ているものは同じである。

ここでのポイントは、ポジティブでもネガティブでも連想できるということ。そして、連想できるものは記憶に残りやすい。

今回はここに目をつけた本を紹介する。

『ダジャ単』である。

今回は「連想」という点に注目するため、「ダジャレの巻」の例を取り上げる。

このメカニズムはつぎのようになる。

まず、英語のoutcomeの音を日本語で表記し、その日本語をoutcomeの意味である「結果」に結びつける。その「結び付き」の際に「連想」が関わるという仕組みだ。いわば、「連想」は2つのものを結び付ける「コネクター」であるといえる。

確かに、連想がうまく機能すると記憶にも残りやすい。

何よりも、楽しいのがいい。

“People rarely succeed unless they have fun in what they are doing.”

(楽しめないことで、成功するのは難しい -Dale Carnegie (著述家)-)

『ダジャ単』の他のパターンに興味がある人はここ↓ をチェック (「連想の巻」より抜粋)

https://yahoo.jp/box/darzBt

ダジャ単のように連想が「しっくり」くる場合もあるが、一方で、「なぜ?」となるような場合もある。

それが、いわゆる「当て字」である。

たとえば、上であげた「ポ辞典」には次のような例がある。

ここは「ポ辞典」の解説通りで、なぜ「敵 (enemy)」という漢字を使ったか不明だ。事実、広辞苑にも「当て字」とある。

「当て字」とは、単に音を当てているだけであるが、それ以上にコネクターとしての連想が機能していない。

ということで、今回の仮説はこれ ↓ だ。

先月、ドナルド・キーンさんがお亡くなりになった。

個人的にも、研究者として別格だと思っている方だ。

日本の文学を研究し続け、日本国籍を取り、日本人として生きた方だ。

ただそれだけに、1つ残念なことがある。

それは、ドナルド・キーンさんの日本語名だ。

「鳴門海峡のツアー?」と思ったのは自分だけだろうか?

キーンさんに相応しい漢字名はもっとあるはずだ。

ドナルド・キーンさんについては、敬意を表し、改めて取り上げることにする。

(to be continued)

****「ポジティブ転換&外国人の漢字名」募集 ****

『超国語辞典』の「外国人に偉人の名前を」では、以下のような例が挙げられている。

自分が思いついたのは、Jリーグに来たスペインの至宝「イニエスタ」選手だ。

威煮素多

「相手にとって脅威であり、DFは翻弄され、腸を煮えくり返され、素敵なプレーで多くのファンを魅了する」

まさに、イニエスタではないだろうか(連想がコネクターとして機能しいるのでh)!

意外と思いつかないのが、ドナルド・キーンさんだ。「キーン・ドナルド」という音が日本語の漢字を当てるには難しいのだろう。

いや、「当てて」はダメなのだ。キーンさんほどの別格の人を連想させる「しっくり」した名前があるはずだ。

2. Modernized proverbs

こんなことわざがある。

「冗談とフンドシはまたにしろ」

なぞかけ的な、おやじギャグ的なことわざである。

「冗談はまたにしろ(=もうやめてくれ)」

「フンドシは股(また)にしろ(=股につけろ)」

ここで、1つの疑問が起こる。

今の子どもたちに「フンドシ」が分かるのだろうか?

子どもだけでなく、今の若い人たちは「フンドシ」を知っているのだろうか?

もし、「フンドシ」を知らなければ、上のことわざは「意味不明」となる。

ことわざはある意味、「先人たちの知恵」である。

であるがゆえに、昔は問題なく通じていたことわざが、今となってはほとんど通じないということはよくある。

今回はここに目をつけた本を紹介する。

『勝手に現代風にアレンジしたことわざ辞典』である。

現代風だけあって、「あー、わかる、わかる!」ってなる。

ちなみに、自分のお気に入りはこれだ。

「李下に冠を正さず」の現代版であるが、確かにコンビニにフルフェイスのヘルメットで入ったら、「通報してください」と言ってるのと同じだ。

一方、「李下に冠を正さず」のほうは、国語の時間に漢文でも習わない限り、何のことか意味不明であろう(最近は「グーグル先生」に聞けばなんでも分かるのだろうが)。

ちなみに、携帯関係のことわざがやはり多いので、自分が選ぶ「携帯ことわざ」トップ3を紹介しよう。本来のことわざは何かを当ててみてほしい(テレビ番組的に3位から発表)

3.スマホに水 [ヒント:スマホが水没したら…]

2.人に聞いてもネット検索 [ヒント:今は人に聞かずにネット検索かも…]

1.携帯隠してツイート隠さず [ヒント:文字でつぶやくということは…]

答えと解説はこちら ↓

https://drive.google.com/file/d/1kDvWv7sYbOuOeoZcZ1wmEwwENl5lYfM3/view?usp=sharing

そもそも、なぜ「ことわざ」なんかあるのだろうか?

「コンビニにフルフェイス」も「李下に冠を正さず」も言いたいことは、「誤解を招くような行動はするな」ということである。

だったら、ダイレクトにそう伝えたほうが、誤解も生じることなく、相手に理解されるはずだ。

なぜ、ダイレクトに言えることに対して、わざわざ「ことわざ」なんかが存在するのだろうか?

その答えは「丁寧さ(politeness)」にある。

「ことわざ」というのは「教訓」である。

先ほどの「コンビニにフルフェイス」も「~のようなことはするな」という「教訓」を述べている。

「教訓」というのは「~すべきだ/~すべきではない」という相手への忠告を表すが、ダイレクトに「~しろ/~するな」というと、相手に反感を買うだろう。

でも、「ことわざ」を使うことで、やんわりと相手を諭すことができる。

たとえば、「誤解を招くようなことはするな!」って言われるとムッとする。

でも、「それは、「コンビニにフルフェイス」だぞ!」 っていわれると、具体例を示されているだけなので、忠告という感じがしない。しかも、具体的な状況が映像として浮かぶだけに、「なんてバカなことをしてるんだ!」と、ハッと我に返りそうだ。

つまり、「ことわざ」を用いると、相手にダイレクトに忠告するのを避け、具体例を示しながらやんわりと助言することができる。

ということで、今回の仮説はこれ ↓ だ。

コミュニケーションは「正論よりも共感」が大事ということだろう。

“People don’t care how much you know until they know how much you care.”

[英語の格言]

(知識よりもまず気配り(=人々はあなたがどれだけ気を遣っているかを知るまで、あなたがどれだけ知っているかを気にしない)

(to be continued)

******「現代風アレンジことわざ」募集 **********

興味があれば、「コメント」に気楽に送ってください。

自分の作品: おばあちゃんから line [人は見かけによらぬもの]

こんなことわざがある。

「冗談とフンドシはまたにしろ」

なぞかけ的な、おやじギャグ的なことわざである。

「冗談はまたにしろ(=もうやめてくれ)」

「フンドシは股(また)にしろ(=股につけろ)」

ここで、1つの疑問が起こる。

今の子どもたちに「フンドシ」が分かるのだろうか?

子どもだけでなく、今の若い人たちは「フンドシ」を知っているのだろうか?

もし、「フンドシ」を知らなければ、上のことわざは「意味不明」となる。

ことわざはある意味、「先人たちの知恵」である。

であるがゆえに、昔は問題なく通じていたことわざが、今となってはほとんど通じないということはよくある。

今回はここに目をつけた本を紹介する。

『勝手に現代風にアレンジしたことわざ辞典』である。

現代風だけあって、「あー、わかる、わかる!」ってなる。

ちなみに、自分のお気に入りはこれだ。

「李下に冠を正さず」の現代版であるが、確かにコンビニにフルフェイスのヘルメットで入ったら、「通報してください」と言ってるのと同じだ。

一方、「李下に冠を正さず」のほうは、国語の時間に漢文でも習わない限り、何のことか意味不明であろう(最近は「グーグル先生」に聞けばなんでも分かるのだろうが)。

ちなみに、携帯関係のことわざがやはり多いので、自分が選ぶ「携帯ことわざ」トップ3を紹介しよう。本来のことわざは何かを当ててみてほしい(テレビ番組的に3位から発表)

3.スマホに水 [ヒント:スマホが水没したら…]

2.人に聞いてもネット検索 [ヒント:今は人に聞かずにネット検索かも…]

1.携帯隠してツイート隠さず [ヒント:文字でつぶやくということは…]

答えと解説はこちら ↓

https://drive.google.com/file/d/1kDvWv7sYbOuOeoZcZ1wmEwwENl5lYfM3/view?usp=sharing

そもそも、なぜ「ことわざ」なんかあるのだろうか?

「コンビニにフルフェイス」も「李下に冠を正さず」も言いたいことは、「誤解を招くような行動はするな」ということである。

だったら、ダイレクトにそう伝えたほうが、誤解も生じることなく、相手に理解されるはずだ。

なぜ、ダイレクトに言えることに対して、わざわざ「ことわざ」なんかが存在するのだろうか?

その答えは「丁寧さ(politeness)」にある。

「ことわざ」というのは「教訓」である。

先ほどの「コンビニにフルフェイス」も「~のようなことはするな」という「教訓」を述べている。

「教訓」というのは「~すべきだ/~すべきではない」という相手への忠告を表すが、ダイレクトに「~しろ/~するな」というと、相手に反感を買うだろう。

でも、「ことわざ」を使うことで、やんわりと相手を諭すことができる。

たとえば、「誤解を招くようなことはするな!」って言われるとムッとする。

でも、「それは、「コンビニにフルフェイス」だぞ!」 っていわれると、具体例を示されているだけなので、忠告という感じがしない。しかも、具体的な状況が映像として浮かぶだけに、「なんてバカなことをしてるんだ!」と、ハッと我に返りそうだ。

つまり、「ことわざ」を用いると、相手にダイレクトに忠告するのを避け、具体例を示しながらやんわりと助言することができる。

ということで、今回の仮説はこれ ↓ だ。

コミュニケーションは「正論よりも共感」が大事ということだろう。

“People don’t care how much you know until they know how much you care.”

[英語の格言]

(知識よりもまず気配り(=人々はあなたがどれだけ気を遣っているかを知るまで、あなたがどれだけ知っているかを気にしない)

(to be continued)

******「現代風アレンジことわざ」募集 **********

興味があれば、「コメント」に気楽に送ってください。

自分の作品: おばあちゃんから line [人は見かけによらぬもの]

2019/02/21

1. Super-Japanese dictionary - the case of exaggeration-

本と映画好きだ。

ちなみに、カラアゲは好きだが、カラオケは嫌い。

暴飲はするが、ボーリングはしない。

ちなみに、社会人にとっては、次の方程式が成り立つ。

カラオケ+ボーリング+嫌い/しない= 友達ができない

それでも、一人で本を読み、映画を見続けるのには理由がある。

本と映画を「観察」し、そこから得られる知見を明らかにすることが、自分の使命だからだ

(*あくまで個人の感想です)。

というわけで、今回、取り上げる本を(勝手に)紹介しよう!

アイデア満載の本である。

さすがは、Eテレの『シャキーン』の放送作家が書いただけでのことはある。

だが、単に「面白い!」って読んでいるわけではない。

これは、『シャキーン』の放送作家との勝負であり、ここから何を考え、どんなアイデアがひらめくかが問題なのだ。

(*あくまで個人の感想です)。

“The important thing is not to stop questioning.” (Einstein)

(大事なことは疑問を持ち続けること -アインシュタイン-)

ちなみに、このようなラインナップになっている。

この目次だけでご飯10杯いけそうであるが、今回は「大げさ表現語」をとりあげよう。こんな ↓ 感じである。

(……あ、思わず見入ってしまった、面白い!)

なかなかの感性である。とくに、ツッコミの的確さがいい。

ちなみに、自分が選ぶトップ3は次の3つだ。

(テレビ番組的に3位から発表)

3.ケツの穴が小さい → 大きいほうが問題ありではないか?

2.喉から手が出る → エイリアン?

1.必死 → ほとんどの場合、死んでない。

いきなり「下ネタ」的なものがランクインであったが、ここには面白い問題がいっぱい潜んでいる。

そもそも、なぜ「大げさ」に言うのだろうか?

たとえば、「喉から手が出るほど欲しい」は「めっちゃ欲しい!」って言えば済む話である。

「めっちゃ」=「喉から手が出るほど」なわけだが、長いし、分かりづらい!

この表現を知らない子どもにとっては、こんな ↓ イメージだろう。

結局、「すごく」を「喉から口が出る」という比喩を使って表していることになる。

(「比喩」については研究中 → The study of Metaphor)

「めっちゃ」や「すごい」はある意味、「最上級」である。最上級はMAXなので、基本的にはこれ以上強めることができない。

その「ジレンマ」を埋めるのが、今回の比喩を使った「大げさ表現」の正体だといえる。

「喉から手が出る」は「めっちゃ」を越えたMAX over MAXというわけだ。

ということで、今回の仮説はこれ ↓ だ。

さらに、この本を取り上げ、考察を続けることにする。

(to be continued)

******「大げさ表現」募集 (ツッコミ付き)**********

興味があれば、「コメント」で気楽に送ってください(登録必要なし、匿名でOKなので、ペンネームでOK)

自分の作品: ・棚から牡丹餅 → 大げさ感ゼロ

本と映画好きだ。

ちなみに、カラアゲは好きだが、カラオケは嫌い。

暴飲はするが、ボーリングはしない。

ちなみに、社会人にとっては、次の方程式が成り立つ。

カラオケ+ボーリング+嫌い/しない= 友達ができない

それでも、一人で本を読み、映画を見続けるのには理由がある。

本と映画を「観察」し、そこから得られる知見を明らかにすることが、自分の使命だからだ

(*あくまで個人の感想です)。

というわけで、今回、取り上げる本を(勝手に)紹介しよう!

アイデア満載の本である。

さすがは、Eテレの『シャキーン』の放送作家が書いただけでのことはある。

だが、単に「面白い!」って読んでいるわけではない。

これは、『シャキーン』の放送作家との勝負であり、ここから何を考え、どんなアイデアがひらめくかが問題なのだ。

(*あくまで個人の感想です)。

“The important thing is not to stop questioning.” (Einstein)

(大事なことは疑問を持ち続けること -アインシュタイン-)

ちなみに、このようなラインナップになっている。

この目次だけでご飯10杯いけそうであるが、今回は「大げさ表現語」をとりあげよう。こんな ↓ 感じである。

(……あ、思わず見入ってしまった、面白い!)

なかなかの感性である。とくに、ツッコミの的確さがいい。

ちなみに、自分が選ぶトップ3は次の3つだ。

(テレビ番組的に3位から発表)

3.ケツの穴が小さい → 大きいほうが問題ありではないか?

2.喉から手が出る → エイリアン?

1.必死 → ほとんどの場合、死んでない。

いきなり「下ネタ」的なものがランクインであったが、ここには面白い問題がいっぱい潜んでいる。

そもそも、なぜ「大げさ」に言うのだろうか?

たとえば、「喉から手が出るほど欲しい」は「めっちゃ欲しい!」って言えば済む話である。

「めっちゃ」=「喉から手が出るほど」なわけだが、長いし、分かりづらい!

この表現を知らない子どもにとっては、こんな ↓ イメージだろう。

結局、「すごく」を「喉から口が出る」という比喩を使って表していることになる。

(「比喩」については研究中 → The study of Metaphor)

「めっちゃ」や「すごい」はある意味、「最上級」である。最上級はMAXなので、基本的にはこれ以上強めることができない。

その「ジレンマ」を埋めるのが、今回の比喩を使った「大げさ表現」の正体だといえる。

「喉から手が出る」は「めっちゃ」を越えたMAX over MAXというわけだ。

ということで、今回の仮説はこれ ↓ だ。

さらに、この本を取り上げ、考察を続けることにする。

(to be continued)

******「大げさ表現」募集 (ツッコミ付き)**********

興味があれば、「コメント」で気楽に送ってください(登録必要なし、匿名でOKなので、ペンネームでOK)

自分の作品: ・棚から牡丹餅 → 大げさ感ゼロ