2022/08/05

日本語の大きな特徴は、文字を4つももつことだ。

(『世界の文字の起源と日本の文字』 世界の文字と言葉入門1 より)

文字をつくることは容易ではない。

音という聴覚のものを視覚化しようとしているのだから、そもそも無理がある。

(『<ひらがな>の誕生』 山口謠司 著より)

その無謀なチャレンジに人類は挑んできた。

そのことに敬意を払い、文字の研究を開始しよう。

1. The Roman Letter Problem

Q1: そもそも4つも文字が必要なのか?

日本語の4つの文字はそれぞれ特徴が異なるので、違った使い方ができる。

大きく分けると「漢字」「カタカナ/ひらがな」「ローマ字」の3つに分けられる。

① 文字自体が意味も表す 「漢字」

漢字は基本的に絵をシンボル化してできたものでなので、漢字をみれば「何を表しているか」という意味までわかる。

(『漢字のなりたち図鑑』 円満字二郎 著より)

② 音だけを表す 「カタカナ/ひらがな」

カタカナとひらがなは漢字を崩して作った文字で、音だけを表す。

・カタカナ:漢字の一部を使用 (漢字の「片」一方を使っているから「片仮名」という)

・ひらがな:漢字全体を崩したもの

カタカナとひらがなは漢字をさらに崩したもので、文字自体には意味がない。

③ 音の最小単位(音素)を表すローマ字

ローマ字は英語の「アルファベット」を輸入して使っている文字である。

ローマ字の大きな特徴は「カタカナ/ひらがな」が表す音をさらに分解できることである。

(『日本のローマ字と点字』 世界の文字と言葉入門15 より)

ひらがなの「か」をローマ字で書くことで、「か」は[ k + a ] という2つの音でできていることがわかる。

(『はじめてのジョリーフォニックス-ティーチャーズブック』 より)

以上のことをまとめると、4つの文字の関係は次のようになる。

(『新・ふしぎな言葉の学』 柿木重宜 著より)

文字は絵的な記号から、さらに音声だけを表すようになると応用範囲が広くなる。

この点について、漢字の「女」とひらがなの「め」を例に見てみよう。

(『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 大名力 著より)

文字は音だけを表すようになると、文字それ自体の意味はなくなるが、その分、組み合わせていろいろな語をつくる「応用の幅」が大きくなる。

このことをまとめると、次のようになる。

日本語の4つの文字の関係がわかったところで、「ローマ字問題」について考えてみよう。

Q2: ローマ字とアルファベットは何が違うの?

結論からいうと、アルファベットは英語を表す文字であるが、ローマ字はあくまで日本語の音を書き表すための文字である。

外国の人が日本語を学ぶ場合、漢字やひらがななど複数の文字があるため、とても読めたものではない。

そのため、アルファベットの文字を利用したのがローマ字である。

つまり、ローマ字はあくまで日本語を書き表したものであるため、英語のアルファベットとは「別もの」である。

(『ピーター・バラカン式 英語発音ルール』 より)

とくに、英語は子音だけを表す文字があるが、ここが日本語と大きく違う点である。

さらに、ローマ字について見ていこう。

Q3: なぜ、ローマ字には「ヘボン式」と「訓令式」の2種類あるの?

(『小学校で英語を教えるためのミニマム・エッセンシャルズ』 酒井 (2017)(編著)より)

・ヘボン式: 外国の人が日本語を表記するためのもの

・訓令式:日本語の文字をローマ字にするという意図でつくられたもの

つまり、「訓令式」は日本人どうしがローマ字でやり取りするために、50音図に合うように整理されたものなのである。

ここで注意すべきことは、上の2つだけでなく、いろんな種類のローマ字があったということである。

まず、ローマ字の歴史をみておこう。

つまり、日本に来た外国人の言語に合わせたローマ字が存在していたわけである。

このように、ローマ字は過去の先人たちの涙ぐましい努力によってつくられた文字なのである。

文字を追求することは、ことばの本質を理解することになる。

(to be continued)

**** <UGOA:動くアルファベット> ****

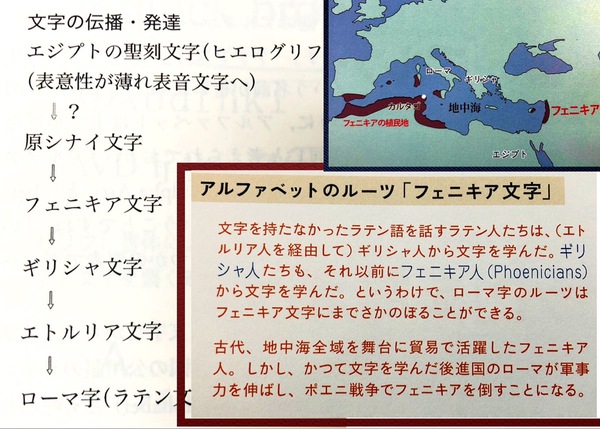

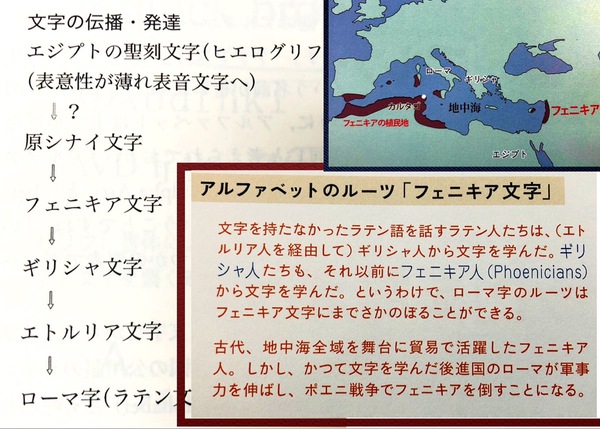

アルファベットも絵(シンボル)を崩してできたもので、漢字を崩してひらがなができたのと似ている。

(『英語解剖図鑑』 原島広至 著より)

また、アルファベットには長い歴史があり、とくにフェニキア文字の影響が大きいとされている。

詳細は改めて扱うことにするが、1つ1つのアルファベットの歴史(成り立ち)と発音の仕方をまとめて、「動くアルファベット」を作成したサイトがある。

その名は「UGOA」。作成者は映像編集のプロでもあるハーバー・ゴールドくんである。

ゴールドくんとは、通称N館の自称ベーカーストリートN230でよく一緒に言語の研をおこなった。

UGOAはその時に作成したものである。

ゴールドくんの「UGOA(動くアルファベット)」を見たい人は、こちら ↓

https://ugoa-alphabet.studio.site/

(*ゴールドくんのアルファベットの研究に関しては、改めてとりあげる予定である。)

(『世界の文字の起源と日本の文字』 世界の文字と言葉入門1 より)

文字をつくることは容易ではない。

音という聴覚のものを視覚化しようとしているのだから、そもそも無理がある。

(『<ひらがな>の誕生』 山口謠司 著より)

その無謀なチャレンジに人類は挑んできた。

そのことに敬意を払い、文字の研究を開始しよう。

1. The Roman Letter Problem

Q1: そもそも4つも文字が必要なのか?

日本語の4つの文字はそれぞれ特徴が異なるので、違った使い方ができる。

大きく分けると「漢字」「カタカナ/ひらがな」「ローマ字」の3つに分けられる。

① 文字自体が意味も表す 「漢字」

漢字は基本的に絵をシンボル化してできたものでなので、漢字をみれば「何を表しているか」という意味までわかる。

(『漢字のなりたち図鑑』 円満字二郎 著より)

② 音だけを表す 「カタカナ/ひらがな」

カタカナとひらがなは漢字を崩して作った文字で、音だけを表す。

・カタカナ:漢字の一部を使用 (漢字の「片」一方を使っているから「片仮名」という)

・ひらがな:漢字全体を崩したもの

カタカナとひらがなは漢字をさらに崩したもので、文字自体には意味がない。

③ 音の最小単位(音素)を表すローマ字

ローマ字は英語の「アルファベット」を輸入して使っている文字である。

ローマ字の大きな特徴は「カタカナ/ひらがな」が表す音をさらに分解できることである。

(『日本のローマ字と点字』 世界の文字と言葉入門15 より)

ひらがなの「か」をローマ字で書くことで、「か」は[ k + a ] という2つの音でできていることがわかる。

(『はじめてのジョリーフォニックス-ティーチャーズブック』 より)

以上のことをまとめると、4つの文字の関係は次のようになる。

(『新・ふしぎな言葉の学』 柿木重宜 著より)

文字は絵的な記号から、さらに音声だけを表すようになると応用範囲が広くなる。

この点について、漢字の「女」とひらがなの「め」を例に見てみよう。

(『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 大名力 著より)

文字は音だけを表すようになると、文字それ自体の意味はなくなるが、その分、組み合わせていろいろな語をつくる「応用の幅」が大きくなる。

このことをまとめると、次のようになる。

日本語の4つの文字の関係がわかったところで、「ローマ字問題」について考えてみよう。

Q2: ローマ字とアルファベットは何が違うの?

結論からいうと、アルファベットは英語を表す文字であるが、ローマ字はあくまで日本語の音を書き表すための文字である。

外国の人が日本語を学ぶ場合、漢字やひらがななど複数の文字があるため、とても読めたものではない。

そのため、アルファベットの文字を利用したのがローマ字である。

つまり、ローマ字はあくまで日本語を書き表したものであるため、英語のアルファベットとは「別もの」である。

(『ピーター・バラカン式 英語発音ルール』 より)

とくに、英語は子音だけを表す文字があるが、ここが日本語と大きく違う点である。

さらに、ローマ字について見ていこう。

Q3: なぜ、ローマ字には「ヘボン式」と「訓令式」の2種類あるの?

(『小学校で英語を教えるためのミニマム・エッセンシャルズ』 酒井 (2017)(編著)より)

・ヘボン式: 外国の人が日本語を表記するためのもの

・訓令式:日本語の文字をローマ字にするという意図でつくられたもの

つまり、「訓令式」は日本人どうしがローマ字でやり取りするために、50音図に合うように整理されたものなのである。

ここで注意すべきことは、上の2つだけでなく、いろんな種類のローマ字があったということである。

まず、ローマ字の歴史をみておこう。

つまり、日本に来た外国人の言語に合わせたローマ字が存在していたわけである。

このように、ローマ字は過去の先人たちの涙ぐましい努力によってつくられた文字なのである。

文字を追求することは、ことばの本質を理解することになる。

(to be continued)

**** <UGOA:動くアルファベット> ****

アルファベットも絵(シンボル)を崩してできたもので、漢字を崩してひらがなができたのと似ている。

(『英語解剖図鑑』 原島広至 著より)

また、アルファベットには長い歴史があり、とくにフェニキア文字の影響が大きいとされている。

詳細は改めて扱うことにするが、1つ1つのアルファベットの歴史(成り立ち)と発音の仕方をまとめて、「動くアルファベット」を作成したサイトがある。

その名は「UGOA」。作成者は映像編集のプロでもあるハーバー・ゴールドくんである。

ゴールドくんとは、通称N館の自称ベーカーストリートN230でよく一緒に言語の研をおこなった。

UGOAはその時に作成したものである。

ゴールドくんの「UGOA(動くアルファベット)」を見たい人は、こちら ↓

https://ugoa-alphabet.studio.site/

(*ゴールドくんのアルファベットの研究に関しては、改めてとりあげる予定である。)