2020/03/24

英語で「1番」はnumber oneで「2番」はnumber twoである。

実は、この2つは赤ちゃん言葉で別の意味になる。

・number one - 「おしっこ (pee)」

・number two - 「うんち (poo)」

なぜ、そのような言い方をするのだろうか?

考えてみてほしい(アメリカ人の「仮説」は最後に書いておく)。

今回は、数字に関係する「隠された法則」を取り上げる。

9. Multiple law

英語では、1月から12月までは次のようになる。

英語の1~12の月は「ある文字」が入っているものと入っていないものに分けられる。

それは「R」である。

実は、Rが入っていない月には「あること」をしてはいけないと言われている。

(『雑学うんちく図鑑』ケン・サイトー 著 より)

このように、「Rが入っていない月には貝(主に「牡蠣 (oyster)」)を食べてはいけない」という「隠された法則(暮らしの知恵)」がある。

実は、日本語の数字の読み方にも「隠された法則」がある。

読み方といっても、昔の「ひとつ、ふたつ、みっつ…」という読み方である。

この読み方に隠されている法則は、ローマ字にして最初の文字に注目するとわかる。

(『数字とことばの不思議な話』窪園晴夫 著 より)

つまり、「2倍になるものとペアになって同じ音で始まる」という法則がある。

ここで、5と10だけ倍数の法則に従ってないようにみえるが、もともと 5 は「つ(tu)」であったことが指摘されている。

これで1~10すべて倍数の法則に従っていることがわかる。

これを「倍数の法則」もしくは「ヒフミ倍加説」という。

(『新・ふしぎな言葉の学』柿木重宜 著 より)

このように、「倍数の法則」では最初の音(子音)が同じで、その後の母音が変わる (=母音交替)。

(母音の三角形については、The valley of ear (ch. 19) を参照)

3 (みっつ)と6 (むっつ)を例に示すと、倍数の法則は次のようになる。

このような隠された法則を見つけるのは面白い。

ちなみに、冒頭のnumber one/number twoであるが、以下の「仮説」を立てている。

(『世にもおもしろい英語』小泉牧夫 著 より)

このように、自分で仮説を考えてみるのも重要である。

倍数の法則も観察と仮説で発見したものである。

≪覚え書きメモ≫

数字遊びの名作に「いたちのたぬき」という歌がある。

たとえば、「いたち」から「た」を抜くと「1 (いち)」になる。

このようなパターンで10までつくり上げている。

お見事である。

実際に確かめてみたい人はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/Iy2Ku4FdlnCXRxr9BZvOXDPCYArhl5JRTOgYdsDlJwu

実は、この2つは赤ちゃん言葉で別の意味になる。

・number one - 「おしっこ (pee)」

・number two - 「うんち (poo)」

なぜ、そのような言い方をするのだろうか?

考えてみてほしい(アメリカ人の「仮説」は最後に書いておく)。

今回は、数字に関係する「隠された法則」を取り上げる。

9. Multiple law

英語では、1月から12月までは次のようになる。

英語の1~12の月は「ある文字」が入っているものと入っていないものに分けられる。

それは「R」である。

実は、Rが入っていない月には「あること」をしてはいけないと言われている。

(『雑学うんちく図鑑』ケン・サイトー 著 より)

このように、「Rが入っていない月には貝(主に「牡蠣 (oyster)」)を食べてはいけない」という「隠された法則(暮らしの知恵)」がある。

実は、日本語の数字の読み方にも「隠された法則」がある。

読み方といっても、昔の「ひとつ、ふたつ、みっつ…」という読み方である。

この読み方に隠されている法則は、ローマ字にして最初の文字に注目するとわかる。

(『数字とことばの不思議な話』窪園晴夫 著 より)

つまり、「2倍になるものとペアになって同じ音で始まる」という法則がある。

ここで、5と10だけ倍数の法則に従ってないようにみえるが、もともと 5 は「つ(tu)」であったことが指摘されている。

これで1~10すべて倍数の法則に従っていることがわかる。

これを「倍数の法則」もしくは「ヒフミ倍加説」という。

(『新・ふしぎな言葉の学』柿木重宜 著 より)

このように、「倍数の法則」では最初の音(子音)が同じで、その後の母音が変わる (=母音交替)。

(母音の三角形については、The valley of ear (ch. 19) を参照)

3 (みっつ)と6 (むっつ)を例に示すと、倍数の法則は次のようになる。

このような隠された法則を見つけるのは面白い。

ちなみに、冒頭のnumber one/number twoであるが、以下の「仮説」を立てている。

(『世にもおもしろい英語』小泉牧夫 著 より)

このように、自分で仮説を考えてみるのも重要である。

倍数の法則も観察と仮説で発見したものである。

≪覚え書きメモ≫

数字遊びの名作に「いたちのたぬき」という歌がある。

たとえば、「いたち」から「た」を抜くと「1 (いち)」になる。

このようなパターンで10までつくり上げている。

お見事である。

実際に確かめてみたい人はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/Iy2Ku4FdlnCXRxr9BZvOXDPCYArhl5JRTOgYdsDlJwu

今、この「いたちのたぬき」の英語版に挑戦中である。

まだ、「1 (one)」で止まっている。

何かアイデアがあれば、教えてほしい。

まだ、「1 (one)」で止まっている。

何かアイデアがあれば、教えてほしい。

2019/06/17

緊張した時に「ナンバーマン」を描くことがある。

「ナンバーマン」とは、1~10の数字を使って描いた「パイプをくわえた男」のことだ。

「one, two , three, …」と英語で言いながら描いた方が、なぜか盛り上がる。

(*あくまで個人の感想です。)

今回は、数字を使った言葉遊びを取り上げる。

4. Kruskal count

次の英文は聖書の一節である。

(「髭文字」で書かれているため読みづらいかもしれないが、アルファベットで書かれている。)

この英文には「不思議な秘密」が隠されている。

以下の手順で、1から3の英文へ進んで欲しい。

この①から④の作業を進めると不思議なことが起こる。

それは、1の英文のどの単語を選んでも、必ず3の英文のGodにいきつく。

<1の文のGodを選んだ場合の例>

まさに「神の思し召し」であろうか?

実は、これは数学的には「クルスカル計算」とよばれるものである。

つまり、ある程度の長さの文章がある場合、最初の一文のどの単語を選んでも、後の文のどこかで同じ地点(英単語)に行きつくのである。

この「クルスカル計算」をいろんな英文で試してみるのも面白い。

例えば、以下は中学校の教科書に載っている英文である。

「ナンバーマン」とは、1~10の数字を使って描いた「パイプをくわえた男」のことだ。

「one, two , three, …」と英語で言いながら描いた方が、なぜか盛り上がる。

(*あくまで個人の感想です。)

今回は、数字を使った言葉遊びを取り上げる。

4. Kruskal count

次の英文は聖書の一節である。

(「髭文字」で書かれているため読みづらいかもしれないが、アルファベットで書かれている。)

この英文には「不思議な秘密」が隠されている。

以下の手順で、1から3の英文へ進んで欲しい。

この①から④の作業を進めると不思議なことが起こる。

それは、1の英文のどの単語を選んでも、必ず3の英文のGodにいきつく。

<1の文のGodを選んだ場合の例>

まさに「神の思し召し」であろうか?

実は、これは数学的には「クルスカル計算」とよばれるものである。

つまり、ある程度の長さの文章がある場合、最初の一文のどの単語を選んでも、後の文のどこかで同じ地点(英単語)に行きつくのである。

この「クルスカル計算」をいろんな英文で試してみるのも面白い。

例えば、以下は中学校の教科書に載っている英文である。

最初の一文 I want to go to Kenya.のどの単語を選んでも、3行下のKenyaと最後の文のwonderfulに行きつく。

まさに「ケニヤは素晴らしい」というメッセージが隠されている。

≪覚え書きメモ≫

言葉においては「2と3の間には大きな境界」がある。

たとえば、英語でも日本語でも数字の読み方において、1と2は「特別」な読み方をする。

一方で、日英語で違いが出る場合もある。

それが、場所 (空間)の「区切り方」である。

上の表にあるように、日本語は場所を3つに分けるのに対して、英語は場所を2つに分ける。

しかし、日本語の3つの場所を表す指示詞をみると、1つ気づくことがある。

それは、「あ」だけ「*あこ」という形がないということである。

(1)ここ=こ+こ、 そこ=そ+こ、 あそこ=あ+そこ

ここから1つの仮説が立てられる。

(2) 「あそこ」は「そこ」のサブメンバーである。

つまり、「そこ」の一種として「あそこ」があるだけで、

日本語も「ここ」と「そこ」の2分割であると考えられる。

<代案>

このように、「「そこ」と「愉快な仲間たち(=あそこ)」」といった感じの分け方になっているため3分割に見えるが、

基本的に「ここ」かそれ以外の「そこ」かの2分割といえる。

同じようなことが、時間の「区切り方」にも当てはまる。

上の表にあるように、日本語は時間を3つに分けるのに対して、英語は時間を2つに分ける。

しかし、この場合も一見、日本語は時間を3つに区切っているように見えるが、

「前」も「元」もともに「現在」と区別される点では共通している。

(「前大統領」も「元大統領」もともに「今は大統領ではない」ことを表す。)

よって、この場合も「「前」と「愉快な仲間たち(=元)」」といった感じの分け方になっているといえる。

つまり、「前」の一種として「元」があるだけで、

日本語も「現」と「前」の2分割であると考えられる。

<代案>

このように、日本語も英語と同じく、場所と時間に関して2分割であるといえる。

ただ、日本語の場合、基準となる「ここ」や「今」以外の「そこ」と「前」に「サブメンバー」を表す言い方(「あそこ」と「元」)」があるという違いがあることになる。

数字から言葉を捉えてみると、面白いことが見えてくる可能性がある。

まさに「ケニヤは素晴らしい」というメッセージが隠されている。

≪覚え書きメモ≫

言葉においては「2と3の間には大きな境界」がある。

たとえば、英語でも日本語でも数字の読み方において、1と2は「特別」な読み方をする。

一方で、日英語で違いが出る場合もある。

それが、場所 (空間)の「区切り方」である。

上の表にあるように、日本語は場所を3つに分けるのに対して、英語は場所を2つに分ける。

しかし、日本語の3つの場所を表す指示詞をみると、1つ気づくことがある。

それは、「あ」だけ「*あこ」という形がないということである。

(1)ここ=こ+こ、 そこ=そ+こ、 あそこ=あ+そこ

ここから1つの仮説が立てられる。

(2) 「あそこ」は「そこ」のサブメンバーである。

つまり、「そこ」の一種として「あそこ」があるだけで、

日本語も「ここ」と「そこ」の2分割であると考えられる。

<代案>

このように、「「そこ」と「愉快な仲間たち(=あそこ)」」といった感じの分け方になっているため3分割に見えるが、

基本的に「ここ」かそれ以外の「そこ」かの2分割といえる。

同じようなことが、時間の「区切り方」にも当てはまる。

上の表にあるように、日本語は時間を3つに分けるのに対して、英語は時間を2つに分ける。

しかし、この場合も一見、日本語は時間を3つに区切っているように見えるが、

「前」も「元」もともに「現在」と区別される点では共通している。

(「前大統領」も「元大統領」もともに「今は大統領ではない」ことを表す。)

よって、この場合も「「前」と「愉快な仲間たち(=元)」」といった感じの分け方になっているといえる。

つまり、「前」の一種として「元」があるだけで、

日本語も「現」と「前」の2分割であると考えられる。

<代案>

このように、日本語も英語と同じく、場所と時間に関して2分割であるといえる。

ただ、日本語の場合、基準となる「ここ」や「今」以外の「そこ」と「前」に「サブメンバー」を表す言い方(「あそこ」と「元」)」があるという違いがあることになる。

数字から言葉を捉えてみると、面白いことが見えてくる可能性がある。

2019/06/04

ルー大柴さんの「ルー語録」は面白い。

日本語の一部だけを英語に「直訳」するパターンであるが、その直訳された英語との「アンバランスさ」が面白さを出している。

自分のお気に入りは、これだ。

今回は、この「ルー語録」から、言葉における「人/モノ」と「場所」の関係を取り上げる。

3. Person/thing-place alternation

「ルー語録」は面白いだけでなく、「やわらかい言い方」にもなりうる。

たとえば、「『身を粉にして』頑張ってんだぞ」というと、自分の努力をアピールしている自慢気な感じになってしまうが、

「『身をパウダーにして』頑張ってんだぞ」というと、自慢気な感じがしないで自分の頑張りをアピールできる(かもしれない)。

また、人を叱る場合もダイレクトに「いい加減にしろ!」というよりも、

「いい加減にホワイト!」という方が、相手の気持ちも和らぎ、注意を聞こうと思ってもらえる(かもしれない)。

人は感情の生き物であるので、このような「ルー語録」を会話の「潤滑油」にしてみるのもありだろう。

ちなみに、「ルー語録」が載っているサイトはこちら ↓

https://iso-labo.com/labo/words_of_lou-Oshiba.html

独自の「ルー語録」を作るのも面白いし、「ルー語録」で単語を覚えるもの有意味学習になっていいだろう。

(有意味学習に関してはThe hound of the books & movies (Pun words)の「コメント」欄を参照)

≪覚え書きメモ≫

「直接性をぼかす」ことで言葉に「丁寧さ」が出ることはよくある。

・「誰 (ヒト)」の代わりに「どちら (トコロ=場所)」を使うと丁寧になる。

「誰ですか?」→「どちら様ですか?」(より丁寧)

・「それ (モノ)」の代わりに「そこ (トコロ=場所)」を使うとやんわり頼んでいる感じが出て、丁寧な依頼になる。

「それを何とかやって欲しい」→「そこを何とかやって欲しい」(より丁寧)

このような「ヒト/モノ」の場所化に関しては、日英語で面白い対比を見せる。

具体的にいうと、英語は「モノ」的な捉え方をするところで、日本語は「トコロ」的な捉え方をする。

(1) What is the next station? [英語:what =モノ]

(2) 次の駅はどこですか? [日本語:どこ=トコロ(場所)]

上の例にあるように、「次の駅」を尋ねる場合、英語はモノを尋ねる「what (何)」を使うが、日本語はトコロ (場所)を尋ねる「どこ」を使う。

もし、(1)でwhereを使うと、道に迷ってしまって「次の駅がどこかわからない」状況を表すことになる。

さらに、人を指す代名詞に関しても、日英語で違いがある。

(i) これはブラウン先生です。 [これ=モノ]

(ii) こちらはブラウン先生です。 [こちら=トコロ]

日本語ではヒトに対して(i)のようにモノを指す「これ」を使うのは失礼であり、トコロ(場所)を指す「こちら」を使う。

一方、英語のthisはヒトもモノも両方指せる。

(iii) This is Ms. Brown. [ヒト]

(iv) This is your desk. [モノ]

しかし、次の例では日英語ともにモノ的な捉え方が可能である。

(v) That is my father.

(vi) あれは私の父です。

この場合はトコロ(場所)を指す「あちら」を使うと不自然である。

(vii) あちらは私の父です。 [不自然]

なぜ、(i)は失礼なのに(vi)は失礼でないのだろうか?

このような言葉におけるヒトやモノの場所化は興味深いテーマである。

日本語の一部だけを英語に「直訳」するパターンであるが、その直訳された英語との「アンバランスさ」が面白さを出している。

自分のお気に入りは、これだ。

今回は、この「ルー語録」から、言葉における「人/モノ」と「場所」の関係を取り上げる。

3. Person/thing-place alternation

「ルー語録」は面白いだけでなく、「やわらかい言い方」にもなりうる。

たとえば、「『身を粉にして』頑張ってんだぞ」というと、自分の努力をアピールしている自慢気な感じになってしまうが、

「『身をパウダーにして』頑張ってんだぞ」というと、自慢気な感じがしないで自分の頑張りをアピールできる(かもしれない)。

また、人を叱る場合もダイレクトに「いい加減にしろ!」というよりも、

「いい加減にホワイト!」という方が、相手の気持ちも和らぎ、注意を聞こうと思ってもらえる(かもしれない)。

人は感情の生き物であるので、このような「ルー語録」を会話の「潤滑油」にしてみるのもありだろう。

ちなみに、「ルー語録」が載っているサイトはこちら ↓

https://iso-labo.com/labo/words_of_lou-Oshiba.html

独自の「ルー語録」を作るのも面白いし、「ルー語録」で単語を覚えるもの有意味学習になっていいだろう。

(有意味学習に関してはThe hound of the books & movies (Pun words)の「コメント」欄を参照)

≪覚え書きメモ≫

「直接性をぼかす」ことで言葉に「丁寧さ」が出ることはよくある。

・「誰 (ヒト)」の代わりに「どちら (トコロ=場所)」を使うと丁寧になる。

「誰ですか?」→「どちら様ですか?」(より丁寧)

・「それ (モノ)」の代わりに「そこ (トコロ=場所)」を使うとやんわり頼んでいる感じが出て、丁寧な依頼になる。

「それを何とかやって欲しい」→「そこを何とかやって欲しい」(より丁寧)

このような「ヒト/モノ」の場所化に関しては、日英語で面白い対比を見せる。

具体的にいうと、英語は「モノ」的な捉え方をするところで、日本語は「トコロ」的な捉え方をする。

(1) What is the next station? [英語:what =モノ]

(2) 次の駅はどこですか? [日本語:どこ=トコロ(場所)]

上の例にあるように、「次の駅」を尋ねる場合、英語はモノを尋ねる「what (何)」を使うが、日本語はトコロ (場所)を尋ねる「どこ」を使う。

もし、(1)でwhereを使うと、道に迷ってしまって「次の駅がどこかわからない」状況を表すことになる。

さらに、人を指す代名詞に関しても、日英語で違いがある。

(i) これはブラウン先生です。 [これ=モノ]

(ii) こちらはブラウン先生です。 [こちら=トコロ]

日本語ではヒトに対して(i)のようにモノを指す「これ」を使うのは失礼であり、トコロ(場所)を指す「こちら」を使う。

一方、英語のthisはヒトもモノも両方指せる。

(iii) This is Ms. Brown. [ヒト]

(iv) This is your desk. [モノ]

しかし、次の例では日英語ともにモノ的な捉え方が可能である。

(v) That is my father.

(vi) あれは私の父です。

この場合はトコロ(場所)を指す「あちら」を使うと不自然である。

(vii) あちらは私の父です。 [不自然]

なぜ、(i)は失礼なのに(vi)は失礼でないのだろうか?

このような言葉におけるヒトやモノの場所化は興味深いテーマである。

2019/04/21

「ブラックホールの撮影に成功」というニュースが飛び込んできた。

「すごい!」とともに「ブラックホールって「黒い穴(暗闇)」なのにどうして撮影できるの?」と思った人も多いと思う。

実は、ブラックホールの周りにできた「光」によってブラックホールが「浮き彫り」になったとのことである。

つまり、「闇を知るには光が必要」なのである。

今回は、言葉における「‘ブラックホール’問題」を取り上げる。

2. The narrow road to OKU

「静けさの本質を知るには、どうしても音が必要なのだ」

これは、ドナルド・キーンさんが芭蕉の有名な俳句を講評して述べたものである。その俳句とはこれである。

閑(しづ)かさや岩にしみ入る蝉の声

キーンさんの講評はこのようになっている(関連部分のみを掲載)。

「岩にしみ入る」くらい蝉がうるさいのであって、「静けさ」とは程遠い状況である。

にもかかわらず、いや、だからこそ、蝉の声が止まると「静けさ」が際立つ。

まさに「静けさの本質を知るには、どうしても音が必要」なのだ。

するどい指摘である。

さらに、キーンさんらしい「分析」もしている。

それは、この俳句には「い (i)」の音が7つも使われているが、それが「蝉の声」を表しているという指摘である。

韻を踏むことを好む英語を母語とするキーンさんらしい「目のつけどころ」だといえる。

実際、音は感情と関係する。

日本語では「長短」のリズムが好まれる。

たとえば、「おじいちゃん/おばあちゃん」のことを「じじ/ばば」と短く言うが、言い方に気をつけないと大変なことになる。

「じーじ/ばーば」のように前を伸ばして「長短」のリズムにするとかわいい孫の顔が浮かぶが、

「じじー/ばばー」のように後ろを伸ばして「短長」のリズムにすると、いくら温厚なおじいちゃんやおばあちゃんでも激怒するだろう。

つまり、言葉の「響き(音)」が感情(心)に影響を与えるというのは確かにある。

このように考えると、芭蕉の俳句において、「い」という音が潜在的に我々の心に訴えかける効果があるというのは鋭い分析だといえる。

この俳句は松尾芭蕉の名著「おくの細道」に載っている。

そして、この芭蕉の名著をドナルド・キーンさんは翻訳している。

これがどんなに「至難の業」であるかは想像に難くない。

「おくの細道」を深く理解していて、かつ、日本語にも英語にも精通している人でないとできないからである。

参考までに、有名な冒頭部分「月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也」を含む第一段の翻訳を資料としてあげる。ぜひ、読んでほしい。

資料はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/2nTZ5nET84rDVYXiFiRzh7otqNIIe5aNWGRdlwC6RWq

原文よりもキーンさんの英訳の方が内容がすっと入ってくる。

改めて「得難き人を失った」という実感がわいてくる。

≪覚え書きメモ≫

次の問題の答えが分かるだろうか?

How much dirt is in a hole 6 feet wide, 8 feet deep, and 5 feet long?

(縦2 m(メートル)、横1.5 m、深さ2.5 mの穴に入っている土の量は?)

答えは「0 (zero)」である。

「穴」には何も入ってないからである。

このような「ひっかけ」問題があることからも、我々は「穴」は何も入ってない空間と捉えていることがわかる。

しかし、言葉になると事情が変わってくる。

穴を掘る (dig a hole)

現実には、土を掘るのであって穴を掘るのではない。

そもそも「穴」は「真空」であって掘ることなどできない。

では、なぜ「穴を掘る」という言い方が可能なのだろうか?

この言葉における「‘ブラックホール’問題」を解くには、「穴」を存在するモノとして捉える必要がある。

まず、「穴を掘る」というのは「穴を作る」という意味である。

穴を掘る = 土を掘った結果、穴ができる

このような「結果」を表す表現はよく使われる。

湯を沸かす

ケーキを焼く

お湯はすでに沸いているので沸かす必要はないし、ケーキも焼く必要などない。

これらも「結果」を表している。

湯を沸かす = 水を沸かした結果、「湯」ができる

ケーキを焼く = 小麦粉などの材料を焼いた結果、「ケーキ」ができる

このことからも、「穴」は「湯」や「ケーキ」と同じく、言葉の中では存在するものなのである。

ちなみに、英語では「深い穴」を tall holeという。

背の高い人に使うのと同じように、tall (背が高い)を「穴」に使う。「穴」を存在するモノとして扱っているのである。

「言葉の中ではれっきとしたモノであるのに、現実では無でしかない「穴」」

このような言葉と現実の「ズレ」は興味深いテーマである。

「すごい!」とともに「ブラックホールって「黒い穴(暗闇)」なのにどうして撮影できるの?」と思った人も多いと思う。

実は、ブラックホールの周りにできた「光」によってブラックホールが「浮き彫り」になったとのことである。

つまり、「闇を知るには光が必要」なのである。

今回は、言葉における「‘ブラックホール’問題」を取り上げる。

2. The narrow road to OKU

「静けさの本質を知るには、どうしても音が必要なのだ」

これは、ドナルド・キーンさんが芭蕉の有名な俳句を講評して述べたものである。その俳句とはこれである。

閑(しづ)かさや岩にしみ入る蝉の声

キーンさんの講評はこのようになっている(関連部分のみを掲載)。

「岩にしみ入る」くらい蝉がうるさいのであって、「静けさ」とは程遠い状況である。

にもかかわらず、いや、だからこそ、蝉の声が止まると「静けさ」が際立つ。

まさに「静けさの本質を知るには、どうしても音が必要」なのだ。

するどい指摘である。

さらに、キーンさんらしい「分析」もしている。

それは、この俳句には「い (i)」の音が7つも使われているが、それが「蝉の声」を表しているという指摘である。

韻を踏むことを好む英語を母語とするキーンさんらしい「目のつけどころ」だといえる。

実際、音は感情と関係する。

日本語では「長短」のリズムが好まれる。

たとえば、「おじいちゃん/おばあちゃん」のことを「じじ/ばば」と短く言うが、言い方に気をつけないと大変なことになる。

「じーじ/ばーば」のように前を伸ばして「長短」のリズムにするとかわいい孫の顔が浮かぶが、

「じじー/ばばー」のように後ろを伸ばして「短長」のリズムにすると、いくら温厚なおじいちゃんやおばあちゃんでも激怒するだろう。

つまり、言葉の「響き(音)」が感情(心)に影響を与えるというのは確かにある。

このように考えると、芭蕉の俳句において、「い」という音が潜在的に我々の心に訴えかける効果があるというのは鋭い分析だといえる。

この俳句は松尾芭蕉の名著「おくの細道」に載っている。

そして、この芭蕉の名著をドナルド・キーンさんは翻訳している。

これがどんなに「至難の業」であるかは想像に難くない。

「おくの細道」を深く理解していて、かつ、日本語にも英語にも精通している人でないとできないからである。

参考までに、有名な冒頭部分「月日は百代の過客にして、行きかふ年も又旅人也」を含む第一段の翻訳を資料としてあげる。ぜひ、読んでほしい。

資料はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/2nTZ5nET84rDVYXiFiRzh7otqNIIe5aNWGRdlwC6RWq

原文よりもキーンさんの英訳の方が内容がすっと入ってくる。

改めて「得難き人を失った」という実感がわいてくる。

≪覚え書きメモ≫

次の問題の答えが分かるだろうか?

How much dirt is in a hole 6 feet wide, 8 feet deep, and 5 feet long?

(縦2 m(メートル)、横1.5 m、深さ2.5 mの穴に入っている土の量は?)

答えは「0 (zero)」である。

「穴」には何も入ってないからである。

このような「ひっかけ」問題があることからも、我々は「穴」は何も入ってない空間と捉えていることがわかる。

しかし、言葉になると事情が変わってくる。

穴を掘る (dig a hole)

現実には、土を掘るのであって穴を掘るのではない。

そもそも「穴」は「真空」であって掘ることなどできない。

では、なぜ「穴を掘る」という言い方が可能なのだろうか?

この言葉における「‘ブラックホール’問題」を解くには、「穴」を存在するモノとして捉える必要がある。

まず、「穴を掘る」というのは「穴を作る」という意味である。

穴を掘る = 土を掘った結果、穴ができる

このような「結果」を表す表現はよく使われる。

湯を沸かす

ケーキを焼く

お湯はすでに沸いているので沸かす必要はないし、ケーキも焼く必要などない。

これらも「結果」を表している。

湯を沸かす = 水を沸かした結果、「湯」ができる

ケーキを焼く = 小麦粉などの材料を焼いた結果、「ケーキ」ができる

このことからも、「穴」は「湯」や「ケーキ」と同じく、言葉の中では存在するものなのである。

ちなみに、英語では「深い穴」を tall holeという。

背の高い人に使うのと同じように、tall (背が高い)を「穴」に使う。「穴」を存在するモノとして扱っているのである。

「言葉の中ではれっきとしたモノであるのに、現実では無でしかない「穴」」

このような言葉と現実の「ズレ」は興味深いテーマである。

2019/04/02

コンサルタント言語探偵 (自称)という職業柄、多くの本に囲まれている。

その種類も雑多である。

読んでいるというより、「対話」している感覚である。

そこから多くの興味深い資料やアイデアを得ている。

このThe memoranda of Sukelock Holmesの章では、それらを紹介していく。

まだ「覚書」程度ではあるが、それらをもとに考察したこともメモ的に述べていく。

新たな「令和」という元号とともに、本章を開始する。

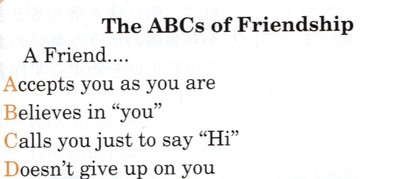

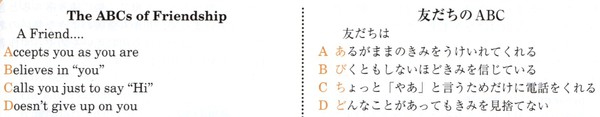

1. The ABCs of friendship

「友達って何だろう?」

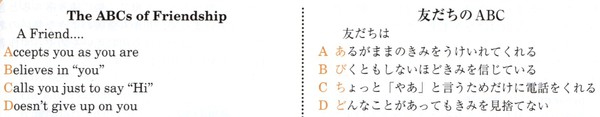

この問いにアルファベットを用いて答えているのが、「友だちのABC」である。アルファベット順に友だちについて述べている。

A~Dまで見てみよう。

(主語はA friend(友だちというのは)であり、それに続く動詞がアルファベット順になっている。)

これだけでもうまいなぁと思うが、訳もちゃんとアルファベットに対応させている。

日本語をローマ字にしてみれば、その対応関係がよりはっきりする。

E以降はどんな英文になっていて、対応する訳はどうなっているかを考えてみてほしい。

ちなみに、Xで始まる英単語はかなり限定されるため、以下のようになっている。

全体を確認したい方はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/BlgGTWY21JN1YlfHjTHehxX9cWVZfJki9J5sjFsRfTM

自分のオリジナルを作ってみるのも面白いだろう。

≪覚え書きメモ≫

今回の「友だちのABC」は主語がa friendであるため、すべての動詞に「3人称単数のs」がついている。

A Friend…

Accepts you…

Believes in you…

Calls you…

三人称というのは、要は人のナンバリングだ。

自分を1として、相手を2、それ以外を3とする。

英語の現在形は 3 の時に動詞がsをつけて変身する (形を変える)仕組みをもっている。

このように、変身することで2つの要素の間のつながりを明確にする仕組みを「一致 (agreement)」という。

この「一致」現象は日本語にもみられるのだが、お分かりだろうか?

それは「ある/いる」交替である。

日本語では、「生き物」には「いる」が使われ、「無生物」には「ある」が使われる。

つまり、日本語の場合は以下の「一致」が成り立つ。

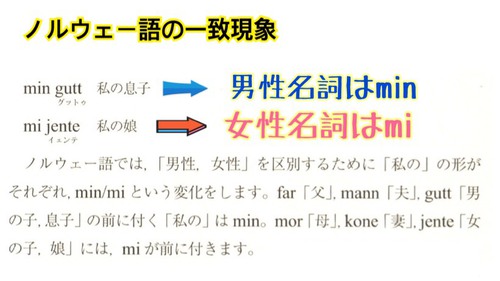

「一致」はいろんな言語にみられる。

たとえば、英語ではmy sonのmyはどんな名詞についても形を変えないが、ノルウェー語では「男性」か「女性」かによって形が変わる。

つまり、「男性」か「女性」かの区別で「一致」を起こすのである。

このように、「一致」現象は多くの言語にみられる。

しかし、一致など起こさなくても意味は通じる。He playsでなくHe playでも意味は十分伝わる。

なぜ、言語は一致のような仕組みをもつのだろうか?

「一致」は追求すべきテーマである。

その種類も雑多である。

読んでいるというより、「対話」している感覚である。

そこから多くの興味深い資料やアイデアを得ている。

このThe memoranda of Sukelock Holmesの章では、それらを紹介していく。

まだ「覚書」程度ではあるが、それらをもとに考察したこともメモ的に述べていく。

新たな「令和」という元号とともに、本章を開始する。

1. The ABCs of friendship

「友達って何だろう?」

この問いにアルファベットを用いて答えているのが、「友だちのABC」である。アルファベット順に友だちについて述べている。

A~Dまで見てみよう。

(主語はA friend(友だちというのは)であり、それに続く動詞がアルファベット順になっている。)

これだけでもうまいなぁと思うが、訳もちゃんとアルファベットに対応させている。

日本語をローマ字にしてみれば、その対応関係がよりはっきりする。

E以降はどんな英文になっていて、対応する訳はどうなっているかを考えてみてほしい。

ちなみに、Xで始まる英単語はかなり限定されるため、以下のようになっている。

全体を確認したい方はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/BlgGTWY21JN1YlfHjTHehxX9cWVZfJki9J5sjFsRfTM

自分のオリジナルを作ってみるのも面白いだろう。

≪覚え書きメモ≫

今回の「友だちのABC」は主語がa friendであるため、すべての動詞に「3人称単数のs」がついている。

A Friend…

Accepts you…

Believes in you…

Calls you…

三人称というのは、要は人のナンバリングだ。

自分を1として、相手を2、それ以外を3とする。

英語の現在形は 3 の時に動詞がsをつけて変身する (形を変える)仕組みをもっている。

このように、変身することで2つの要素の間のつながりを明確にする仕組みを「一致 (agreement)」という。

この「一致」現象は日本語にもみられるのだが、お分かりだろうか?

それは「ある/いる」交替である。

日本語では、「生き物」には「いる」が使われ、「無生物」には「ある」が使われる。

つまり、日本語の場合は以下の「一致」が成り立つ。

「一致」はいろんな言語にみられる。

たとえば、英語ではmy sonのmyはどんな名詞についても形を変えないが、ノルウェー語では「男性」か「女性」かによって形が変わる。

つまり、「男性」か「女性」かの区別で「一致」を起こすのである。

このように、「一致」現象は多くの言語にみられる。

しかし、一致など起こさなくても意味は通じる。He playsでなくHe playでも意味は十分伝わる。

なぜ、言語は一致のような仕組みをもつのだろうか?

「一致」は追求すべきテーマである。