17. My experiences for about 10 years

世の中にはボケの人間が多く、突っ込みの人間が少ない。

そのことをこれまでの経験から「分析」しているのが、この ↓ 本である。

クリームシチューの上田さんは、突っ込みの人間が少ない理由は昔話にあると指摘している。

そして、実際の「昔話」に突っ込みを入れる「実演」を披露している。

この「昔話突っ込み」が面白い。

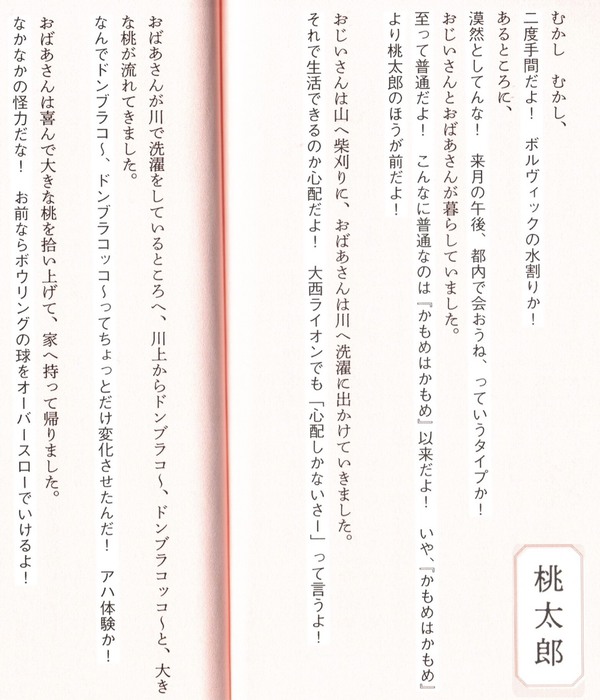

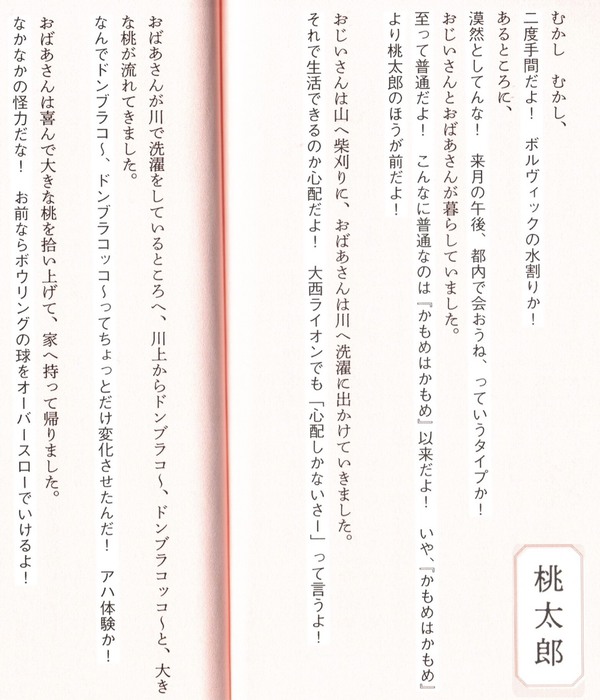

「桃太郎」の冒頭部分への突っ込みを見てみよう。

的確な突っ込みである。

その中で言語学的に面白いのは、この ↓ 突っ込みである。

こんなに普通なのは「かもめはかもめ」以来だよ!

この「かもめはかもめ」というのは「かもめ=かもめ」という当たり前のことを言っているだけである。

なぜ、このような文が存在するのだろうか?

実は、この「かもめ」文の2つの「かもめ」は同じものではない。

まず、「かもめはかもめだ」は「あの男は画家だ」や「花子は病気だ」のような文と同じく、「AはBだ」という文である。

この「AはBだ」文では、Aは実際にいる「かもめ」や「あの男/花子」を指しているが、Bは具体的な何かを指すのではなく、Aの状態や性質(属性)を表している。

つまり、「あの男(A)は画家(B)だ」の「画家」は実際にいる画家を指しているのではなく、「画家という状態にある=画家を職業としている」という意味になる。

そうすると、「かもめ(A)はかもめ(B)」の場合も、最初の「かもめ」は実際にいるかもめを指しているが、2つ目の「かもめ」は「かもめの性質をもつ」ことを表している。よって、次のような意味になる。

かもめはかもめ = かもめはかもめであって他の鳥とは違う。

このように、「かもめ」文の2つの「かもめ」は同じものではない。

そして、このような一見「同じ」語を繰り返すだけの無意味な文はむしろ強い意味を表す。

俺は俺だ = 俺は俺であって他の人と同じではない。

上の文は一見「俺=俺」という無意味な文であるが、「俺は人と比べることなく、自分らしく生きる」という強いメッセージをもつ。

よって、今回の仮説はこれ ↓ だ。

なお、「A (具体的な人/モノ)-B(状態・属性)」という図式は、英語のbe動詞文にも当てはまる。

上の文でも、be動詞 (is)の後のa studentは具体的な学生(ある学生)を指しているのではなく、「学生という状態にある=(社会人ではなく)一学生である」という意味になる。

「AはBだ」や「A is B」は単純な文であるが、奥が深いのである。

ちなみに、今回紹介した本は基本的には上田さんが経験したことを書いたエッセー集である。

その中でもとくに「えなりくんの英語力」について書かれたエッセーは面白い。

こんな ↓ 感じである。

的確な突っ込みは笑いをつくり出すことがよくわかる本である。

(to be continued)

****補足:「AはBだ」文のもう1つのパターン****

数学の方程式ではxの値を求める。

「AはBだ」文には、Bに「答え」を入れる「方程式パターン」もある。

たとえば、「花子殺しの犯人(A) は あの男(X)だ」は、次のようになる。

このパターンは「what-wherer問題」と関わってくる。

世の中にはボケの人間が多く、突っ込みの人間が少ない。

そのことをこれまでの経験から「分析」しているのが、この ↓ 本である。

クリームシチューの上田さんは、突っ込みの人間が少ない理由は昔話にあると指摘している。

そして、実際の「昔話」に突っ込みを入れる「実演」を披露している。

この「昔話突っ込み」が面白い。

「桃太郎」の冒頭部分への突っ込みを見てみよう。

的確な突っ込みである。

その中で言語学的に面白いのは、この ↓ 突っ込みである。

こんなに普通なのは「かもめはかもめ」以来だよ!

この「かもめはかもめ」というのは「かもめ=かもめ」という当たり前のことを言っているだけである。

なぜ、このような文が存在するのだろうか?

実は、この「かもめ」文の2つの「かもめ」は同じものではない。

まず、「かもめはかもめだ」は「あの男は画家だ」や「花子は病気だ」のような文と同じく、「AはBだ」という文である。

この「AはBだ」文では、Aは実際にいる「かもめ」や「あの男/花子」を指しているが、Bは具体的な何かを指すのではなく、Aの状態や性質(属性)を表している。

つまり、「あの男(A)は画家(B)だ」の「画家」は実際にいる画家を指しているのではなく、「画家という状態にある=画家を職業としている」という意味になる。

そうすると、「かもめ(A)はかもめ(B)」の場合も、最初の「かもめ」は実際にいるかもめを指しているが、2つ目の「かもめ」は「かもめの性質をもつ」ことを表している。よって、次のような意味になる。

かもめはかもめ = かもめはかもめであって他の鳥とは違う。

このように、「かもめ」文の2つの「かもめ」は同じものではない。

そして、このような一見「同じ」語を繰り返すだけの無意味な文はむしろ強い意味を表す。

俺は俺だ = 俺は俺であって他の人と同じではない。

上の文は一見「俺=俺」という無意味な文であるが、「俺は人と比べることなく、自分らしく生きる」という強いメッセージをもつ。

よって、今回の仮説はこれ ↓ だ。

なお、「A (具体的な人/モノ)-B(状態・属性)」という図式は、英語のbe動詞文にも当てはまる。

上の文でも、be動詞 (is)の後のa studentは具体的な学生(ある学生)を指しているのではなく、「学生という状態にある=(社会人ではなく)一学生である」という意味になる。

「AはBだ」や「A is B」は単純な文であるが、奥が深いのである。

ちなみに、今回紹介した本は基本的には上田さんが経験したことを書いたエッセー集である。

その中でもとくに「えなりくんの英語力」について書かれたエッセーは面白い。

こんな ↓ 感じである。

的確な突っ込みは笑いをつくり出すことがよくわかる本である。

(to be continued)

****補足:「AはBだ」文のもう1つのパターン****

数学の方程式ではxの値を求める。

「AはBだ」文には、Bに「答え」を入れる「方程式パターン」もある。

たとえば、「花子殺しの犯人(A) は あの男(X)だ」は、次のようになる。

このパターンは「what-wherer問題」と関わってくる。

「ブラジルの首都はどこですか?」は基本的にwhereではなくwhatになる。

これは、「ブラジルの首都はxだ」のパターンであるからだ。

これは、「ブラジルの首都はxだ」のパターンであるからだ。

なお、Xの値を求めず、単に「どのような場所にあるか」を聞いているのなら、whereが使われることになる。

*what-where問題については、こちら ↓ も参照

http://tanaka0871.naganoblog.jp/e2389105.html

*今回の「AはBだ」文の詳細な分析はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/kgemaOFVBg060XboIFOvNIG7khXWFDvuaCNpQZ2w7dK

*what-where問題については、こちら ↓ も参照

http://tanaka0871.naganoblog.jp/e2389105.html

*今回の「AはBだ」文の詳細な分析はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/kgemaOFVBg060XboIFOvNIG7khXWFDvuaCNpQZ2w7dK