2019/10/29

<音の脱落(リダクション)と音変化>

・語尾の子音は消えやすい。

・子音が続く場合、音変化が起きやすい。

(音変化については、The valley of ear (ch. 4) を参照)

<英語は発音とつづりのずれが大きい>

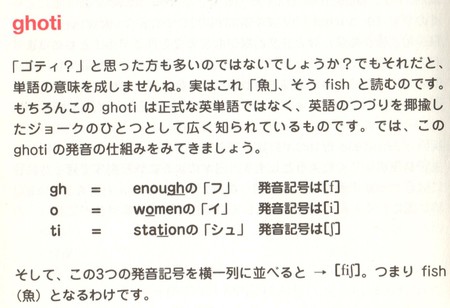

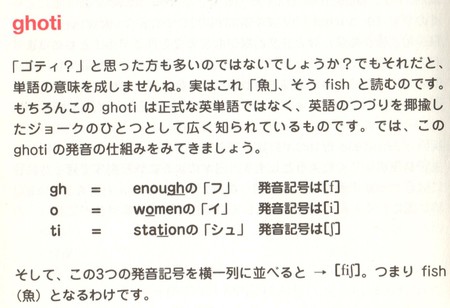

ghotiは理論的に ‘fish’ と読める

(この点については、The valley of ear (ch. 15) を参照)

16. ABBA (Dancing Queen)

英語では、発音と綴りが合っていないことが多い理由の1つとして、「読まない文字」があることがあげられる。

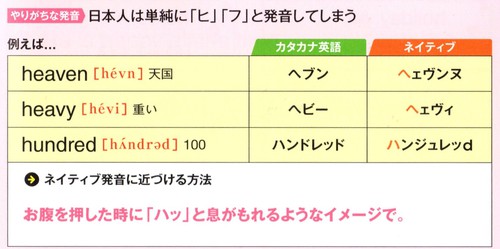

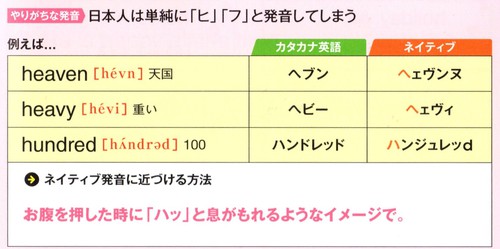

たとえば、hは読まれないことが多い。

これは、英語のhは「息が漏れる」ような音であって、聞こえづらいからである。

とくに、フランス語などから「輸入」された単語の場合、hは発音しないことが多い。

この場合、発音されないけど、hという綴りは「保持」されたままである。

(『英語の不思議再発見』佐久間治 著 より)

一方、もともと英語固有の単語の場合はhが発音されることが多い。

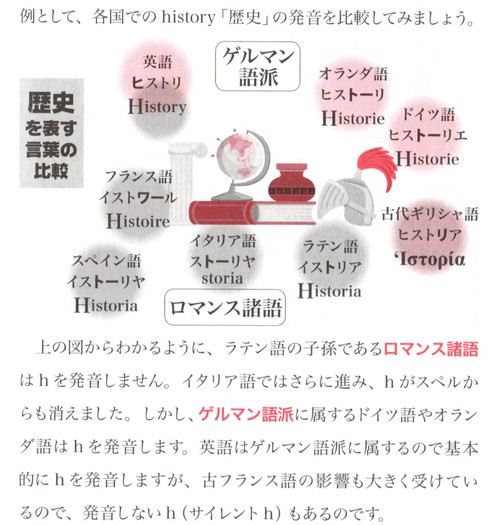

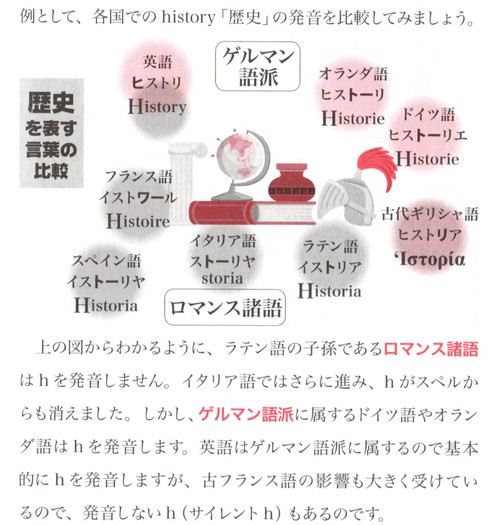

このように、フランス語のようなロマンス諸語(ラテン語系)はhを発音しないが、英語のようなゲルマン語派はhを発音する。

今回は、hの発音に関する空耳を取り上げる (ABBA のDancing Queen)。

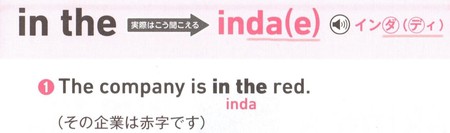

ここでは、having theの発音に注目する。

≪iがeに近い≫

ちなみに、上の空耳部分の英語のtimeとlifeは、最後に発音されないマジックeがあるため、

前にある母音のiはともに「アイ」というアルファベット読みになる。

(マジックeについいては、The valley of ear (ch. 15) を参照)

実際に確かめてみたい人はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/oScCqRuNBolzzs4arFZNitTqTYjuBv0LJ7L4Z2nShro

≪補足映像資料≫

1. 同じくhが現れる本家の空耳作品 (Queenの「Don’t Stop Me Now」) 。

この場合のhavingのhははっきり発音されていることに注目して聞いてみてほしい。

2. 1の空耳の解説。

1の本家の空耳作品 (Queenの「Don’t Stop Me Now」) を分析。これまでの復習も兼ねているのでチェックしてほしい。

なお、言語にも「帰化 (naturalization)」があり、フランス語では発音されないhが英語に入ってから読まれるようになることがある。

ちなみに、ラグビー日本代表のキャプテン、リーチマイケル選手も帰化する前は、「マイケル・リーチ」という表記であったが、

日本国籍を取得し帰化した後は「リーチマイケル」のように、日本式の「姓、名」の順で表記されている。

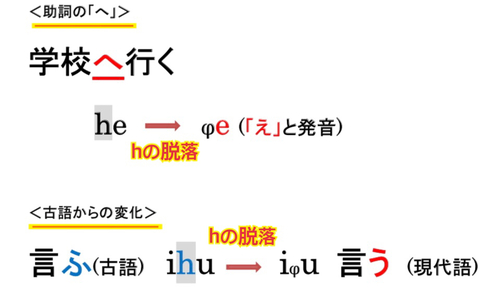

また、h音の脱落は日本語にも見られる。

(『英語のなぞ?101問』森住衛 編著 より)

(to be continued)

**** <補足コメント> ****

空耳サークルでは、「空耳合宿」なるものをしていた。

合宿といっても、ひたすら洋楽を聞いて空耳を見つけるという地味なものであった。

空耳をみつけた人がいると、その空耳をみんなで確認するということを繰り返すだけなので、集まってもほとんど「無言」であった。

なお、「空耳合宿」では英語を日本語だと思って聞いているため、B藤くん(3代目部長)はTOEICのリスニングの点数が下がってしまった。

地味な割には過酷な戦いなのである。

(何のために、何と戦っているかは誰も分からないままであった。)

また、「空耳合宿」をしたいような、したくないような・・・

・語尾の子音は消えやすい。

・子音が続く場合、音変化が起きやすい。

(音変化については、The valley of ear (ch. 4) を参照)

<英語は発音とつづりのずれが大きい>

ghotiは理論的に ‘fish’ と読める

(この点については、The valley of ear (ch. 15) を参照)

16. ABBA (Dancing Queen)

英語では、発音と綴りが合っていないことが多い理由の1つとして、「読まない文字」があることがあげられる。

たとえば、hは読まれないことが多い。

これは、英語のhは「息が漏れる」ような音であって、聞こえづらいからである。

とくに、フランス語などから「輸入」された単語の場合、hは発音しないことが多い。

この場合、発音されないけど、hという綴りは「保持」されたままである。

(『英語の不思議再発見』佐久間治 著 より)

一方、もともと英語固有の単語の場合はhが発音されることが多い。

このように、フランス語のようなロマンス諸語(ラテン語系)はhを発音しないが、英語のようなゲルマン語派はhを発音する。

今回は、hの発音に関する空耳を取り上げる (ABBA のDancing Queen)。

ここでは、having theの発音に注目する。

≪iがeに近い≫

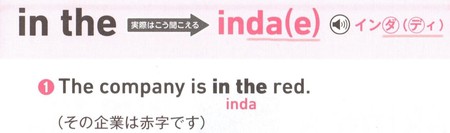

≪the は弱く発音される≫

ちなみに、上の空耳部分の英語のtimeとlifeは、最後に発音されないマジックeがあるため、

前にある母音のiはともに「アイ」というアルファベット読みになる。

(マジックeについいては、The valley of ear (ch. 15) を参照)

実際に確かめてみたい人はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/oScCqRuNBolzzs4arFZNitTqTYjuBv0LJ7L4Z2nShro

≪補足映像資料≫

1. 同じくhが現れる本家の空耳作品 (Queenの「Don’t Stop Me Now」) 。

この場合のhavingのhははっきり発音されていることに注目して聞いてみてほしい。

2. 1の空耳の解説。

1の本家の空耳作品 (Queenの「Don’t Stop Me Now」) を分析。これまでの復習も兼ねているのでチェックしてほしい。

なお、言語にも「帰化 (naturalization)」があり、フランス語では発音されないhが英語に入ってから読まれるようになることがある。

ちなみに、ラグビー日本代表のキャプテン、リーチマイケル選手も帰化する前は、「マイケル・リーチ」という表記であったが、

日本国籍を取得し帰化した後は「リーチマイケル」のように、日本式の「姓、名」の順で表記されている。

また、h音の脱落は日本語にも見られる。

(『英語のなぞ?101問』森住衛 編著 より)

(to be continued)

**** <補足コメント> ****

空耳サークルでは、「空耳合宿」なるものをしていた。

合宿といっても、ひたすら洋楽を聞いて空耳を見つけるという地味なものであった。

空耳をみつけた人がいると、その空耳をみんなで確認するということを繰り返すだけなので、集まってもほとんど「無言」であった。

なお、「空耳合宿」では英語を日本語だと思って聞いているため、B藤くん(3代目部長)はTOEICのリスニングの点数が下がってしまった。

地味な割には過酷な戦いなのである。

(何のために、何と戦っているかは誰も分からないままであった。)

また、「空耳合宿」をしたいような、したくないような・・・

2019/10/23

次のなぞなぞは、オランダのなぞなぞである。

(『つい話したくなる世界のなぞなぞ』のり・たまみ著 より)

このなぞなぞにはコップの大きさは関係ない。

ポイントは「空(から)のコップ」ということである。

なるほど!である。

しかし、言葉にはこのような厳密さがなく、非常に柔軟である。

というのも、次のような言い方が可能であるからだ。

「空のコップが水でいっぱいになった」

ここでは、水がいっぱい入るまで「空のコップ」とみなしている。

このような柔軟さによって、1つの単語が複数の意味をもつことも可能になる。

今回は、多義語 (polysemy)についてみていく。

8. Polysemy or not

複数の意味をもつ単語では、「連想ゲーム」のようなことが起こっている場合が多い。

たとえば、handには以下のような意味がある。

handの場合、「連想ゲーム」が比較的簡単である。

(『英単語の世界:多義語と意味変化から見る』寺澤盾 著 より)

ちなみに、handとbananaの関係は密接である。

(『英語語源辞典』宮本倫好 著 より)

しかし、「連想ゲーム」が難しい単語もある。

それが、よく「同音異義語」として例に出されるbankである。

確かに、「銀行」と「土手」は関連がない。

しかし、両者は同じ語源をもつ。

(『語はなぜ多義になるのか-コンテキストの作用を考える-』中野弘三 (編集) より)

つまり、今ではその関連性が分からなくなったパターンである。

そして、「銀行」も「土手」ももとはbankの語源から派生している意味なので、bankは同音異義語ではない。

実は、このパターンには「それはないだろ!」と、つっこみたくなるものも多い。

たとえば、secondである。

確かに、「2番目」と「秒」は関連がない。

しかし、この2つは関連している。

(『英語の語源のはなし』佐久間治 著 より)

つまり、もともと「秒」という単位がなかったため、「分」という単位をもとにして、次のように言っていた。

second minute = 分の2番目の単位(=秒)

それが、言語の「経済性」が働き、最初の語 (=second) だけを言うようになったため、

本来、「秒」とは無縁のsecondに白羽の矢が立ったというストーリーである。

ここまでくると、もう連想しようがないが、second minuteで「秒」を表していたため全くの無関係でもない。

以上のことをまとめると、多義語では「連想ゲーム」という意味拡張が起こっていることになる。

そして、この意味拡張には連想が簡単なものと連想が難しいものの2つのパターンがある。

上であげた単語は、もとの意味から複数の意味ができただけなので、同音意義語とは区別される。

同音異義語の場合は、意味がそもそも関連していないし、語源的にも異なる。

たとえば、airがあげられる。

この場合、違う意味を表す単語がたまたま音が同じになっただけである。

このairのような単語を同音異義という。

しかし、同音異義語の中には、少し複雑なものがある。

それは、意味的に似ているのに、関連していない語である。

たとえば、earがある。

上にあるように、「耳」を表すearと「穂」を表すearは語源も違う別の語であるが、

2つは形や性質が似ているから心理的に同じものと思ってしまう。

これを「心理的関連性」というが、要は比喩(メタファー)的な連想が可能であるため、多義語と捉えてしまうパターンである(このパターンは比較的少ない「特殊」な例である)。

語の多義性は面白いテーマであり、さらに追及する価値がある。

≪補足:水滴の量≫

冒頭のオランダのなぞなぞは水滴に関するものであったが、「水の1滴」の量は基本的に約0.05ccである。

つまり、20滴集まって、やっと1ccとなる。

よって、500ccのペットボトルを飲んだとしたら、1万滴の水を飲んだことになる(500×20 = 10,000滴)。

この1cc=約20滴を覚えておくと、便利である。

目薬などを買う際に、イメージがわくだろう。

(『つい話したくなる世界のなぞなぞ』のり・たまみ著 より)

このなぞなぞにはコップの大きさは関係ない。

ポイントは「空(から)のコップ」ということである。

なるほど!である。

しかし、言葉にはこのような厳密さがなく、非常に柔軟である。

というのも、次のような言い方が可能であるからだ。

「空のコップが水でいっぱいになった」

ここでは、水がいっぱい入るまで「空のコップ」とみなしている。

このような柔軟さによって、1つの単語が複数の意味をもつことも可能になる。

今回は、多義語 (polysemy)についてみていく。

8. Polysemy or not

複数の意味をもつ単語では、「連想ゲーム」のようなことが起こっている場合が多い。

たとえば、handには以下のような意味がある。

handの場合、「連想ゲーム」が比較的簡単である。

(『英単語の世界:多義語と意味変化から見る』寺澤盾 著 より)

ちなみに、handとbananaの関係は密接である。

(『英語語源辞典』宮本倫好 著 より)

しかし、「連想ゲーム」が難しい単語もある。

それが、よく「同音異義語」として例に出されるbankである。

確かに、「銀行」と「土手」は関連がない。

しかし、両者は同じ語源をもつ。

(『語はなぜ多義になるのか-コンテキストの作用を考える-』中野弘三 (編集) より)

つまり、今ではその関連性が分からなくなったパターンである。

そして、「銀行」も「土手」ももとはbankの語源から派生している意味なので、bankは同音異義語ではない。

実は、このパターンには「それはないだろ!」と、つっこみたくなるものも多い。

たとえば、secondである。

確かに、「2番目」と「秒」は関連がない。

しかし、この2つは関連している。

(『英語の語源のはなし』佐久間治 著 より)

つまり、もともと「秒」という単位がなかったため、「分」という単位をもとにして、次のように言っていた。

second minute = 分の2番目の単位(=秒)

それが、言語の「経済性」が働き、最初の語 (=second) だけを言うようになったため、

本来、「秒」とは無縁のsecondに白羽の矢が立ったというストーリーである。

ここまでくると、もう連想しようがないが、second minuteで「秒」を表していたため全くの無関係でもない。

以上のことをまとめると、多義語では「連想ゲーム」という意味拡張が起こっていることになる。

そして、この意味拡張には連想が簡単なものと連想が難しいものの2つのパターンがある。

上であげた単語は、もとの意味から複数の意味ができただけなので、同音意義語とは区別される。

同音異義語の場合は、意味がそもそも関連していないし、語源的にも異なる。

たとえば、airがあげられる。

この場合、違う意味を表す単語がたまたま音が同じになっただけである。

このairのような単語を同音異義という。

しかし、同音異義語の中には、少し複雑なものがある。

それは、意味的に似ているのに、関連していない語である。

たとえば、earがある。

上にあるように、「耳」を表すearと「穂」を表すearは語源も違う別の語であるが、

2つは形や性質が似ているから心理的に同じものと思ってしまう。

これを「心理的関連性」というが、要は比喩(メタファー)的な連想が可能であるため、多義語と捉えてしまうパターンである(このパターンは比較的少ない「特殊」な例である)。

語の多義性は面白いテーマであり、さらに追及する価値がある。

≪補足:水滴の量≫

冒頭のオランダのなぞなぞは水滴に関するものであったが、「水の1滴」の量は基本的に約0.05ccである。

つまり、20滴集まって、やっと1ccとなる。

よって、500ccのペットボトルを飲んだとしたら、1万滴の水を飲んだことになる(500×20 = 10,000滴)。

この1cc=約20滴を覚えておくと、便利である。

目薬などを買う際に、イメージがわくだろう。

ヘミングウェイは、たった6語の小説を書いている。

For sale: baby shoes, never worn.

赤ちゃんの誕生を心待ちにし、その思いがかなわなかった両親の悲しみ。

たった6語であるが、自然とストーリーが思い浮かぶ。

世界でもっとも短い小説である。

短い文で、「物語」を思い浮かばせる。

これは、まさに日本の「俳句」に通ずるものがある。

今回は、松尾芭蕉の有名な俳句の英訳についてみていく。

13. Matuo Basho: the old pond

日本の俳句は、今や世界的にも有名である。

実際、英語でも Haiku が作られていて、この ↓ ような本も出ている。

この本にあるHaiku作品を1つ紹介しよう。

(*第1回JALアメリカ ハイクコンテスト「大会グランプリ」作品)

この本では、日本の俳句をどう英訳するかも扱っている。

その中でも、とくに松尾芭蕉のこの ↓ 俳句の英訳が詳細に述べられている。

この俳句の英訳で「論争」になっているのが、これ ↓ である。

「蛙」はa frogかfrogs か?

単数と複数を形の上で区別する英語ならではの問題である。

以下、この「蛙単複」問題についてみていく。

① a frog解釈

上の英訳にあるように、あのドナルド・キーンさんも a frogで訳している。

(*ドナルド・キーンさんについては、The memoranda of Sukelock Holmes (No. 2)を参照)

多くの日本人も、一匹の蛙が池に飛び込んで静寂を破った一瞬を捉えていると解釈するのではと思うが、世代によってはそうではないようである。

つまり、「複数の蛙もあり」という解釈である。

次に、複数の蛙の英訳についてみていこう。

② frogs解釈

実は、この芭蕉の俳句には130以上の英訳が存在する。

その中でfrogsを使っているのは、たった2つである。

しかし、その一人が、日本研究家としても知られ、小泉八雲という日本語名までもつラフカディオ・ハーンなのである。

ラフカディオ・ハーンは東京帝国大学(現在の東京大学)でも教えていたが、大学を退職した後の後釜が、あの夏目漱石である。

ラフカディオ・ハーンがいかに優秀な人であったかがわかるだろう。

そのラフカディオ・ハーンがなぜfrogsと訳したのだろうか?

残念ながら、その理由を本人が述べていないが、この ↓ ように解釈されている。

面白いことに、アメリカの大学生はfrogsと考える人が多いよいうである。

A frogかfrogsか。

この一見「ささいな」問題に、文化的な捉え方が反映されていると思うと、言語の奥深さを感じる。

実は、もう1つ、英訳の可能性がある。

それは、無冠詞のfrogである。

③ frog解釈

この俳句のもっともシンプルな英訳は、ジェームズ・カーカップ (James Kirkup)の英訳である。

ここでは、frogが無冠詞で使われているが、無冠詞のfrogを使った英訳はほかにもある。

これらの英訳の解釈について、以下のような解説がされている。

(『日本語を翻訳するということ』 牧野成一 著 (中公新書)より)

つまり、無冠詞の場合、frogは具体的な「蛙」を表さず、俳句で描かれた場面と一体化した抽象的なものとして捉えられている。

個人的にも、この無冠詞の解釈はしっくりくる。

この俳句は、静寂を破る1つの音を強く印象付けている。

そして、その音を出したのが、池に飛び込んだ蛙である。

でも、芭蕉は本当に蛙を見たのだろうか?

池の近くにいて、「ポチャン」という音を聞いただけかもしれない。

そして、その静寂を破った音を「蛙」として表したとも考えられる。

つまり、「蛙」は静寂を破った音の代わりに使われているだけで、具体的な蛙を表していない。

よって、無冠詞のfrogとして表される。

このように、どう解釈するかによって、英訳の仕方も変わってくる。

みなさんは、どの解釈がお気に入りだろうか。ぜひ、考えてみてほしい。

なお、英語では名詞を無冠詞で使うと、具体的でなくなる。

そのため、以下のような意味の違いが出る。

面白いことに、同じような意味の違いが日本語の「学校に入る」と「入学する」でも出る。

上にあるように、「学校」と「入る」を合体させて「入学」という語ができるが、「入学」の場合「勉強する」という目的を表すようになる。

このような観点から、英語と日本語の名詞表現を見ていくのも面白いテーマである。

さらに考察を続けていくことにする。

(to be continued)

*****「補足資料」 ****

ヘミングウェイは「猫」を多くの作品に登場させているが、猫がタイトルになっている作品は Cat in the rain (『雨の中の猫』)だけである。

このタイトルでは、Catが無冠詞で使われていることから、このCatの解釈をめぐって多くの議論がなされている。

短い作品であるので、ぜひ、読んでみてCatが何を表しているかを考えてみてほしい。

Cat in the rainの本文と訳はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/QWufWhaKB5QNWZTJBvCo97kGrijfFAusazz9515m6Bc

For sale: baby shoes, never worn.

赤ちゃんの誕生を心待ちにし、その思いがかなわなかった両親の悲しみ。

たった6語であるが、自然とストーリーが思い浮かぶ。

世界でもっとも短い小説である。

短い文で、「物語」を思い浮かばせる。

これは、まさに日本の「俳句」に通ずるものがある。

今回は、松尾芭蕉の有名な俳句の英訳についてみていく。

13. Matuo Basho: the old pond

日本の俳句は、今や世界的にも有名である。

実際、英語でも Haiku が作られていて、この ↓ ような本も出ている。

この本にあるHaiku作品を1つ紹介しよう。

(*第1回JALアメリカ ハイクコンテスト「大会グランプリ」作品)

この本では、日本の俳句をどう英訳するかも扱っている。

その中でも、とくに松尾芭蕉のこの ↓ 俳句の英訳が詳細に述べられている。

この俳句の英訳で「論争」になっているのが、これ ↓ である。

「蛙」はa frogかfrogs か?

単数と複数を形の上で区別する英語ならではの問題である。

以下、この「蛙単複」問題についてみていく。

① a frog解釈

上の英訳にあるように、あのドナルド・キーンさんも a frogで訳している。

(*ドナルド・キーンさんについては、The memoranda of Sukelock Holmes (No. 2)を参照)

多くの日本人も、一匹の蛙が池に飛び込んで静寂を破った一瞬を捉えていると解釈するのではと思うが、世代によってはそうではないようである。

つまり、「複数の蛙もあり」という解釈である。

次に、複数の蛙の英訳についてみていこう。

② frogs解釈

実は、この芭蕉の俳句には130以上の英訳が存在する。

その中でfrogsを使っているのは、たった2つである。

しかし、その一人が、日本研究家としても知られ、小泉八雲という日本語名までもつラフカディオ・ハーンなのである。

ラフカディオ・ハーンは東京帝国大学(現在の東京大学)でも教えていたが、大学を退職した後の後釜が、あの夏目漱石である。

ラフカディオ・ハーンがいかに優秀な人であったかがわかるだろう。

そのラフカディオ・ハーンがなぜfrogsと訳したのだろうか?

残念ながら、その理由を本人が述べていないが、この ↓ ように解釈されている。

面白いことに、アメリカの大学生はfrogsと考える人が多いよいうである。

A frogかfrogsか。

この一見「ささいな」問題に、文化的な捉え方が反映されていると思うと、言語の奥深さを感じる。

実は、もう1つ、英訳の可能性がある。

それは、無冠詞のfrogである。

③ frog解釈

この俳句のもっともシンプルな英訳は、ジェームズ・カーカップ (James Kirkup)の英訳である。

ここでは、frogが無冠詞で使われているが、無冠詞のfrogを使った英訳はほかにもある。

これらの英訳の解釈について、以下のような解説がされている。

(『日本語を翻訳するということ』 牧野成一 著 (中公新書)より)

つまり、無冠詞の場合、frogは具体的な「蛙」を表さず、俳句で描かれた場面と一体化した抽象的なものとして捉えられている。

個人的にも、この無冠詞の解釈はしっくりくる。

この俳句は、静寂を破る1つの音を強く印象付けている。

そして、その音を出したのが、池に飛び込んだ蛙である。

でも、芭蕉は本当に蛙を見たのだろうか?

池の近くにいて、「ポチャン」という音を聞いただけかもしれない。

そして、その静寂を破った音を「蛙」として表したとも考えられる。

つまり、「蛙」は静寂を破った音の代わりに使われているだけで、具体的な蛙を表していない。

よって、無冠詞のfrogとして表される。

このように、どう解釈するかによって、英訳の仕方も変わってくる。

みなさんは、どの解釈がお気に入りだろうか。ぜひ、考えてみてほしい。

なお、英語では名詞を無冠詞で使うと、具体的でなくなる。

そのため、以下のような意味の違いが出る。

面白いことに、同じような意味の違いが日本語の「学校に入る」と「入学する」でも出る。

上にあるように、「学校」と「入る」を合体させて「入学」という語ができるが、「入学」の場合「勉強する」という目的を表すようになる。

このような観点から、英語と日本語の名詞表現を見ていくのも面白いテーマである。

さらに考察を続けていくことにする。

(to be continued)

*****「補足資料」 ****

ヘミングウェイは「猫」を多くの作品に登場させているが、猫がタイトルになっている作品は Cat in the rain (『雨の中の猫』)だけである。

このタイトルでは、Catが無冠詞で使われていることから、このCatの解釈をめぐって多くの議論がなされている。

短い作品であるので、ぜひ、読んでみてCatが何を表しているかを考えてみてほしい。

Cat in the rainの本文と訳はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/QWufWhaKB5QNWZTJBvCo97kGrijfFAusazz9515m6Bc

2019/10/10

前回 (The sign of the language (Q7))の Quiz2 (アナグラム)の答え。

8. Japanese inchoative “verb + kakeru”

次の2つ文には、意味の違いがあるだろうか?

英語では、動詞が後ろにto Vをとる場合と V-ingをとる場合がある。

基本的に、「こらからやること(=未来)」にはtoが使われ、「すでにやっている/やったこと(=現在/過去)」には-ingが使われる。

(『絵でわかる英文法』 波瀬篤雄 著(Gakken)より)

(i) 未来を表す to

(ii) 現在・過去を表す –ing

とくに、上の差が出るのはrememberやforgetのような記憶(「覚えている/忘れている」)を表す動詞である。

しかし、そう簡単にはいかない例もある。

それが、冒頭のtryである。

tryは「やってみる」という意味なので、基本的に「未来志向」である。

そのため、toをとるのは分かるが、-ingも可能である。

なぜ、未来志向のtryは-ingも可能なのだろうか?

実は、try to Vとtry Vingでは表している状況が異なる。

これは、tryの場合、「やろうとする(=まだやってない)」と「やってみた(=実際にやった)」という2つの意味があるからである。

(『英語の意味とニュアンス』 吉川洋・友繁義典 著(大修館)より)

まとめると、以下のようになる。

(i)「これからやってみる」という意味のtryは to V をとる。

(ii)「すでにやってみた」という意味のtryは V-ing をとる。

この点に関連して、今回は日本語の「~かける」に関する問題を取り上げる。

<Quiz 1>

(1a)には2つの解釈があるが、(1b)には1つの解釈しかない。

(1)a. 太郎は走りかけた。

b. 太郎は泣きかけた。

「走りかけた」には2つの解釈があるが、「泣きかけた」には1つの解釈しかない。 なぜだろうか?

(*他にもいろいろと例文を考えてみよう!)

<Quiz 2>

次の文は英語のダジャレである。

カッコに入る言葉は何か?(『英語しゃれ辞典』より)

ちなみに、日本語にもダジャレは多い。

8. Japanese inchoative “verb + kakeru”

次の2つ文には、意味の違いがあるだろうか?

英語では、動詞が後ろにto Vをとる場合と V-ingをとる場合がある。

基本的に、「こらからやること(=未来)」にはtoが使われ、「すでにやっている/やったこと(=現在/過去)」には-ingが使われる。

(『絵でわかる英文法』 波瀬篤雄 著(Gakken)より)

(i) 未来を表す to

(ii) 現在・過去を表す –ing

とくに、上の差が出るのはrememberやforgetのような記憶(「覚えている/忘れている」)を表す動詞である。

しかし、そう簡単にはいかない例もある。

それが、冒頭のtryである。

tryは「やってみる」という意味なので、基本的に「未来志向」である。

そのため、toをとるのは分かるが、-ingも可能である。

なぜ、未来志向のtryは-ingも可能なのだろうか?

実は、try to Vとtry Vingでは表している状況が異なる。

これは、tryの場合、「やろうとする(=まだやってない)」と「やってみた(=実際にやった)」という2つの意味があるからである。

(『英語の意味とニュアンス』 吉川洋・友繁義典 著(大修館)より)

まとめると、以下のようになる。

(i)「これからやってみる」という意味のtryは to V をとる。

(ii)「すでにやってみた」という意味のtryは V-ing をとる。

この点に関連して、今回は日本語の「~かける」に関する問題を取り上げる。

<Quiz 1>

(1a)には2つの解釈があるが、(1b)には1つの解釈しかない。

(1)a. 太郎は走りかけた。

b. 太郎は泣きかけた。

「走りかけた」には2つの解釈があるが、「泣きかけた」には1つの解釈しかない。 なぜだろうか?

(*他にもいろいろと例文を考えてみよう!)

<Quiz 2>

次の文は英語のダジャレである。

カッコに入る言葉は何か?(『英語しゃれ辞典』より)

ちなみに、日本語にもダジャレは多い。

*「答え」は後日、「コメント」欄に提示 (次のQuizの冒頭に書く場合もある)

**** <補足コメント>****

シャーロック・ホームズには「子ども探偵」がいる。

こちらの通称N館の自称ベーカーストリートにも「子ども研究者」がいる。

子どもの感性は貴重である。

すでに、「ポケモンのかわいさと音象徴」の関係を研究しているオカモンの助手になりかけている。

(上の文には1つの意味しかない。)

**** <補足コメント>****

シャーロック・ホームズには「子ども探偵」がいる。

こちらの通称N館の自称ベーカーストリートにも「子ども研究者」がいる。

子どもの感性は貴重である。

すでに、「ポケモンのかわいさと音象徴」の関係を研究しているオカモンの助手になりかけている。

(上の文には1つの意味しかない。)

2019/10/06

<音の脱落(リダクション)>

・子音が続く場合に音が消える (特に、同じ音は消えやすい)。

・語尾の子音は消えやすい。

(リダクションについては、The valley of ear (ch. 3) も参照)

15. Dire Straits (Walk Of Life)

英語は、発音と綴りが合っていないことで「悪名」が高い。

有名な例がこれ ↓ である。 どう発音するか、お分かりだろうか?

ghoti

この語は「架空」の語であるが、理論上、fishと同じ発音になる。

この発音と綴りのギャップは、アメリカ人にとっても「悩みの種」である。

実際、アメリカ人作家のシンクレアは、英語の発音と綴りが違いすぎることを、ケネディー大統領に手紙で訴えている。

-oughがつく語に対して6通りの発音がある英語は、ある意味「最強(最恐)」である。

このように英語では発音と綴りのギャップが大きい理由の1つに、「読まない綴り」があることがあげられる。

事実、先ほどのthoughの最後のghは発音しない。

このような「読まない綴り」の代表格に、語尾に現れる e がある。

この末尾のeは発音されないが、前の母音をアルファベット読みにするという不思議な働きがある。

そのため、「マジック e (Magic e)」と呼ばれる。

上の例にあるように、最後にeがつかないmat (マァット)のaは「ア」と発音されるが、マジックeが最後にある mate (メェイト)の a は「エイ」というアルファベット読みになる。

まとめる、このようになる。

tub [タァブ] (浴槽) - tube [チュゥブ] (チューブ)

・子音が続く場合に音が消える (特に、同じ音は消えやすい)。

・語尾の子音は消えやすい。

(リダクションについては、The valley of ear (ch. 3) も参照)

15. Dire Straits (Walk Of Life)

英語は、発音と綴りが合っていないことで「悪名」が高い。

有名な例がこれ ↓ である。 どう発音するか、お分かりだろうか?

ghoti

この語は「架空」の語であるが、理論上、fishと同じ発音になる。

この発音と綴りのギャップは、アメリカ人にとっても「悩みの種」である。

実際、アメリカ人作家のシンクレアは、英語の発音と綴りが違いすぎることを、ケネディー大統領に手紙で訴えている。

-oughがつく語に対して6通りの発音がある英語は、ある意味「最強(最恐)」である。

このように英語では発音と綴りのギャップが大きい理由の1つに、「読まない綴り」があることがあげられる。

事実、先ほどのthoughの最後のghは発音しない。

このような「読まない綴り」の代表格に、語尾に現れる e がある。

この末尾のeは発音されないが、前の母音をアルファベット読みにするという不思議な働きがある。

そのため、「マジック e (Magic e)」と呼ばれる。

上の例にあるように、最後にeがつかないmat (マァット)のaは「ア」と発音されるが、マジックeが最後にある mate (メェイト)の a は「エイ」というアルファベット読みになる。

まとめる、このようになる。

tub [タァブ] (浴槽) - tube [チュゥブ] (チューブ)

今回は、マジックeが現れる空耳を取り上げる (Dire Straits のWalk Of Life)。

ここでは、night timeの発音に注目する。

実際に確かめてみたい人はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/SOG2QAarJZ2dHugDXWY0xuWGDpkKDQPMoFBaOprLFGK

ちなみに、今回取り上げたDire StraitsのDireもマジックeがあるため、「ダァィア」と発音される。

≪補足映像資料≫

1. 同じくマジックeが現れる本家の空耳作品1 (Jay Zの「U Don’t Know」) 。

sure のu (ユウ)の発音に注目して聞いてみてほしい。

2. 同じくマジックeが現れる本家の空耳作品2 (TOTOの「Lorraine」) 。

that you’re mine の音のつながりとmineのi (アイ)の発音に注目して聞いてみてほしい。

(to be continued)

**** <補足コメント> ****

空耳サークルでは、「空耳役者」不足が深刻な問題であった。

そのため、毎回、頼み込んで出演してもらった。

出演してくれたみなさん、ありがとう!(「忘れたい過去」になってないことを切に願っている今日この頃です。)

今回はこの ↑ 撮影現場の様子を少しmaking 映像として入れてある。

実際の映像は上で紹介したサイトで見れるので、ぜひ、見てほしい。

なお、「空耳役者」は現在も募集中である。

ここでは、night timeの発音に注目する。

実際に確かめてみたい人はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/SOG2QAarJZ2dHugDXWY0xuWGDpkKDQPMoFBaOprLFGK

ちなみに、今回取り上げたDire StraitsのDireもマジックeがあるため、「ダァィア」と発音される。

≪補足映像資料≫

1. 同じくマジックeが現れる本家の空耳作品1 (Jay Zの「U Don’t Know」) 。

sure のu (ユウ)の発音に注目して聞いてみてほしい。

2. 同じくマジックeが現れる本家の空耳作品2 (TOTOの「Lorraine」) 。

that you’re mine の音のつながりとmineのi (アイ)の発音に注目して聞いてみてほしい。

(to be continued)

**** <補足コメント> ****

空耳サークルでは、「空耳役者」不足が深刻な問題であった。

そのため、毎回、頼み込んで出演してもらった。

出演してくれたみなさん、ありがとう!(「忘れたい過去」になってないことを切に願っている今日この頃です。)

今回はこの ↑ 撮影現場の様子を少しmaking 映像として入れてある。

実際の映像は上で紹介したサイトで見れるので、ぜひ、見てほしい。

なお、「空耳役者」は現在も募集中である。