2022/04/17

今年もあの「赤レンガ連盟」の夜会が開かれた。

コロナの影響もあり、「赤レンガ倉庫」からのオンライン配信であった。

告知もなく不定期に開催され、招待された者だけが参加できる謎の夜会。

今年の「言語の研究発表」から、英文法に関する研究を紹介しよう。

2. Frequently used English grammar

今回とりあげるのは、Takizawa (2022)のFrequently used English grammar (頻出英文法) の研究(別名「出る順 文法」)である。

この研究では、大学受験の「共通テスト」の分析を通して、reading試験に必要な英文法を分析している。

受験英語に関しては、いわゆる『出る単』(出る順 単語)や『出る順 熟語』などはあるが、『出る順 英文法』はない。

このありそうでない『出る文(英文法)』に目をつけたのが、今回の研究である。

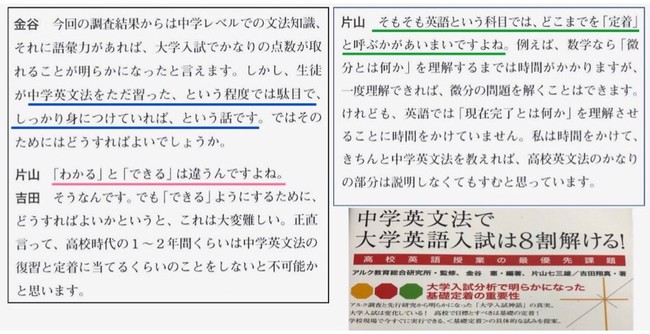

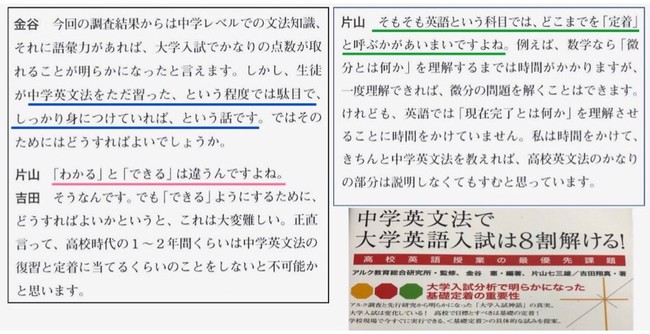

先行研究として、金谷(編著) (2015)の調査結果を紹介している。

(『中学英文法で大学英語入試は8割解ける!』 金谷憲 編著より)

簡潔いうと、「中学校の英文法で大学入試の8割は解ける」というものである。

ただし、この金谷(編著) (2015)は共通テスト以前の試験分析である。

そのため、Takizawa (2022)は新たに導入された2年分の「共通テスト」を分析し、頻出英文法を調べている。

結論からいうと、共通テストでも全体的に中学校の英文法が使われている。

時制を例にとって見てみよう。

まず、中学校英語でお馴染みの現在進行形と現在完了形は、共通テストでもよく使われている。

一方、中学校では(ほとんど)出てこない過去完了進行形、未来完了(進行)形は、共通テストにも使われていない。

Takizawa (2022)では、文法項目だけでなく、それがどのような意味・用法で使われることが多いかについても調査している。

たとえば、現在進行形の場合、「一時的動作」の意味で使われることが圧倒的に多い。

もう一度、関連部分だけ取り上げてみよう。

つまり、文法書などに載っている「終わりに向かっている(完結する瞬間への接近)」や「近未来」の用法は、共通テストではほとんど使われていない。(『わかるから使えるへ 表現英文法』 田中茂範 著より)

ただし、どちらとも解釈できる場合もあり、その場合は「ダブルカウント」となる。

たとえば、次の文は共通テストからとったものであるが「一時的動作」とも「近未来」ともとれる。

この結果に基づき、以下の提案がなされている。

以上がTakizawa (2022)の研究の概要である。

≪コメント≫

1.定着問題

「高校1年生では中学校の英文法を徹底的にやる」との提案は、いかに文法を「定着」させるかという問題と関係してくる。(金谷(編著) (2015)より)

・文法に時間を費やすことは、英語学習のモティベーションを下げてしまわないのだろうか?

・数学の説明と英文法の説明は同じように扱えるのだろうか?

・英文法をしっかり理解させるためには、どのように説明したらいいのだろうか?

2.スピード問題

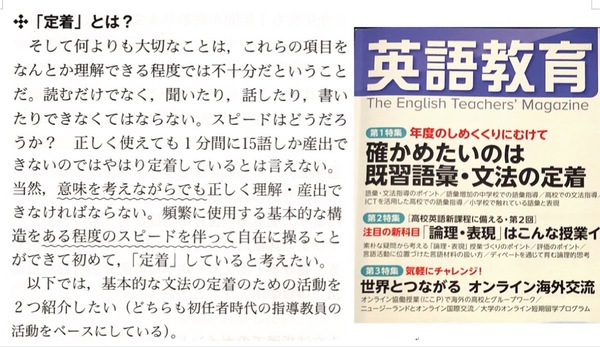

文法を知っているだけでは不十分で、「ある程度のスピードで理解できる」ことが重要という指摘もある。(『英語教育』 2022年2月号より)

今回の研究でも、「テストで使える英文法」という観点から、「長文の流れのまま英文を理解できる文法力」を想定している。

「ある程度のスピードで処理できる文法力」というテーマも興味深い。

「赤レンガ連盟」の研究については、今後も不定期に紹介していく。

***** <補足コメント: オリジナリティー 2>****

研究においては、過去の研究を自分なりに分かりやすく要約してみることが大事になる。

(『理系的アタマの使い方』 鎌田浩毅 著より)

「オリジナリティー(独創性)」は「クリエイティビティ―(創造性)」の積み重ねの先に現れるともいえる。

そのため、調べた情報をもとに自分の考えをまとめ言語化することが重要となる。

この点については、こちら ↓ の資料を参照

https://note.com/yuusyoo174/n/neea9076eb40c?magazine_key=m22121398c876

コロナの影響もあり、「赤レンガ倉庫」からのオンライン配信であった。

告知もなく不定期に開催され、招待された者だけが参加できる謎の夜会。

今年の「言語の研究発表」から、英文法に関する研究を紹介しよう。

2. Frequently used English grammar

今回とりあげるのは、Takizawa (2022)のFrequently used English grammar (頻出英文法) の研究(別名「出る順 文法」)である。

この研究では、大学受験の「共通テスト」の分析を通して、reading試験に必要な英文法を分析している。

受験英語に関しては、いわゆる『出る単』(出る順 単語)や『出る順 熟語』などはあるが、『出る順 英文法』はない。

このありそうでない『出る文(英文法)』に目をつけたのが、今回の研究である。

先行研究として、金谷(編著) (2015)の調査結果を紹介している。

(『中学英文法で大学英語入試は8割解ける!』 金谷憲 編著より)

簡潔いうと、「中学校の英文法で大学入試の8割は解ける」というものである。

ただし、この金谷(編著) (2015)は共通テスト以前の試験分析である。

そのため、Takizawa (2022)は新たに導入された2年分の「共通テスト」を分析し、頻出英文法を調べている。

結論からいうと、共通テストでも全体的に中学校の英文法が使われている。

時制を例にとって見てみよう。

まず、中学校英語でお馴染みの現在進行形と現在完了形は、共通テストでもよく使われている。

一方、中学校では(ほとんど)出てこない過去完了進行形、未来完了(進行)形は、共通テストにも使われていない。

Takizawa (2022)では、文法項目だけでなく、それがどのような意味・用法で使われることが多いかについても調査している。

たとえば、現在進行形の場合、「一時的動作」の意味で使われることが圧倒的に多い。

もう一度、関連部分だけ取り上げてみよう。

つまり、文法書などに載っている「終わりに向かっている(完結する瞬間への接近)」や「近未来」の用法は、共通テストではほとんど使われていない。(『わかるから使えるへ 表現英文法』 田中茂範 著より)

ただし、どちらとも解釈できる場合もあり、その場合は「ダブルカウント」となる。

たとえば、次の文は共通テストからとったものであるが「一時的動作」とも「近未来」ともとれる。

Takizawa (2022)の最終的な分析結果を示すと、以下のようになる。

この結果に基づき、以下の提案がなされている。

以上がTakizawa (2022)の研究の概要である。

≪コメント≫

1.定着問題

「高校1年生では中学校の英文法を徹底的にやる」との提案は、いかに文法を「定着」させるかという問題と関係してくる。(金谷(編著) (2015)より)

・文法に時間を費やすことは、英語学習のモティベーションを下げてしまわないのだろうか?

・数学の説明と英文法の説明は同じように扱えるのだろうか?

・英文法をしっかり理解させるためには、どのように説明したらいいのだろうか?

2.スピード問題

文法を知っているだけでは不十分で、「ある程度のスピードで理解できる」ことが重要という指摘もある。(『英語教育』 2022年2月号より)

今回の研究でも、「テストで使える英文法」という観点から、「長文の流れのまま英文を理解できる文法力」を想定している。

「ある程度のスピードで処理できる文法力」というテーマも興味深い。

「赤レンガ連盟」の研究については、今後も不定期に紹介していく。

***** <補足コメント: オリジナリティー 2>****

研究においては、過去の研究を自分なりに分かりやすく要約してみることが大事になる。

(『理系的アタマの使い方』 鎌田浩毅 著より)

「オリジナリティー(独創性)」は「クリエイティビティ―(創造性)」の積み重ねの先に現れるともいえる。

そのため、調べた情報をもとに自分の考えをまとめ言語化することが重要となる。

この点については、こちら ↓ の資料を参照

https://note.com/yuusyoo174/n/neea9076eb40c?magazine_key=m22121398c876