2022/08/05

日本語の大きな特徴は、文字を4つももつことだ。

(『世界の文字の起源と日本の文字』 世界の文字と言葉入門1 より)

文字をつくることは容易ではない。

音という聴覚のものを視覚化しようとしているのだから、そもそも無理がある。

(『<ひらがな>の誕生』 山口謠司 著より)

その無謀なチャレンジに人類は挑んできた。

そのことに敬意を払い、文字の研究を開始しよう。

1. The Roman Letter Problem

Q1: そもそも4つも文字が必要なのか?

日本語の4つの文字はそれぞれ特徴が異なるので、違った使い方ができる。

大きく分けると「漢字」「カタカナ/ひらがな」「ローマ字」の3つに分けられる。

① 文字自体が意味も表す 「漢字」

漢字は基本的に絵をシンボル化してできたものでなので、漢字をみれば「何を表しているか」という意味までわかる。

(『漢字のなりたち図鑑』 円満字二郎 著より)

② 音だけを表す 「カタカナ/ひらがな」

カタカナとひらがなは漢字を崩して作った文字で、音だけを表す。

・カタカナ:漢字の一部を使用 (漢字の「片」一方を使っているから「片仮名」という)

・ひらがな:漢字全体を崩したもの

カタカナとひらがなは漢字をさらに崩したもので、文字自体には意味がない。

③ 音の最小単位(音素)を表すローマ字

ローマ字は英語の「アルファベット」を輸入して使っている文字である。

ローマ字の大きな特徴は「カタカナ/ひらがな」が表す音をさらに分解できることである。

(『日本のローマ字と点字』 世界の文字と言葉入門15 より)

ひらがなの「か」をローマ字で書くことで、「か」は[ k + a ] という2つの音でできていることがわかる。

(『はじめてのジョリーフォニックス-ティーチャーズブック』 より)

以上のことをまとめると、4つの文字の関係は次のようになる。

(『新・ふしぎな言葉の学』 柿木重宜 著より)

文字は絵的な記号から、さらに音声だけを表すようになると応用範囲が広くなる。

この点について、漢字の「女」とひらがなの「め」を例に見てみよう。

(『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 大名力 著より)

文字は音だけを表すようになると、文字それ自体の意味はなくなるが、その分、組み合わせていろいろな語をつくる「応用の幅」が大きくなる。

このことをまとめると、次のようになる。

日本語の4つの文字の関係がわかったところで、「ローマ字問題」について考えてみよう。

Q2: ローマ字とアルファベットは何が違うの?

結論からいうと、アルファベットは英語を表す文字であるが、ローマ字はあくまで日本語の音を書き表すための文字である。

外国の人が日本語を学ぶ場合、漢字やひらがななど複数の文字があるため、とても読めたものではない。

そのため、アルファベットの文字を利用したのがローマ字である。

つまり、ローマ字はあくまで日本語を書き表したものであるため、英語のアルファベットとは「別もの」である。

(『ピーター・バラカン式 英語発音ルール』 より)

とくに、英語は子音だけを表す文字があるが、ここが日本語と大きく違う点である。

さらに、ローマ字について見ていこう。

Q3: なぜ、ローマ字には「ヘボン式」と「訓令式」の2種類あるの?

(『小学校で英語を教えるためのミニマム・エッセンシャルズ』 酒井 (2017)(編著)より)

・ヘボン式: 外国の人が日本語を表記するためのもの

・訓令式:日本語の文字をローマ字にするという意図でつくられたもの

つまり、「訓令式」は日本人どうしがローマ字でやり取りするために、50音図に合うように整理されたものなのである。

ここで注意すべきことは、上の2つだけでなく、いろんな種類のローマ字があったということである。

まず、ローマ字の歴史をみておこう。

つまり、日本に来た外国人の言語に合わせたローマ字が存在していたわけである。

このように、ローマ字は過去の先人たちの涙ぐましい努力によってつくられた文字なのである。

文字を追求することは、ことばの本質を理解することになる。

(to be continued)

**** <UGOA:動くアルファベット> ****

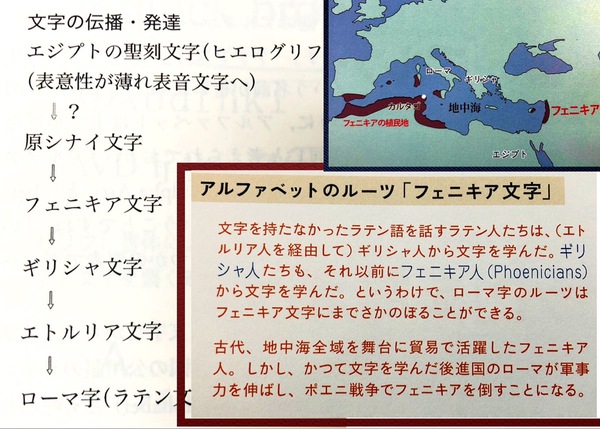

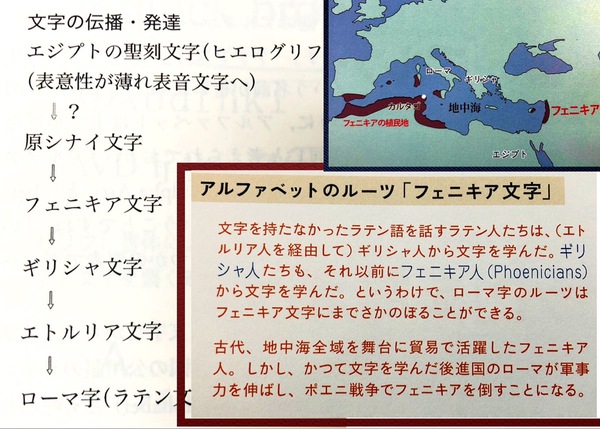

アルファベットも絵(シンボル)を崩してできたもので、漢字を崩してひらがなができたのと似ている。

(『英語解剖図鑑』 原島広至 著より)

また、アルファベットには長い歴史があり、とくにフェニキア文字の影響が大きいとされている。

詳細は改めて扱うことにするが、1つ1つのアルファベットの歴史(成り立ち)と発音の仕方をまとめて、「動くアルファベット」を作成したサイトがある。

その名は「UGOA」。作成者は映像編集のプロでもあるハーバー・ゴールドくんである。

ゴールドくんとは、通称N館の自称ベーカーストリートN230でよく一緒に言語の研をおこなった。

UGOAはその時に作成したものである。

ゴールドくんの「UGOA(動くアルファベット)」を見たい人は、こちら ↓

https://ugoa-alphabet.studio.site/

(*ゴールドくんのアルファベットの研究に関しては、改めてとりあげる予定である。)

(『世界の文字の起源と日本の文字』 世界の文字と言葉入門1 より)

文字をつくることは容易ではない。

音という聴覚のものを視覚化しようとしているのだから、そもそも無理がある。

(『<ひらがな>の誕生』 山口謠司 著より)

その無謀なチャレンジに人類は挑んできた。

そのことに敬意を払い、文字の研究を開始しよう。

1. The Roman Letter Problem

Q1: そもそも4つも文字が必要なのか?

日本語の4つの文字はそれぞれ特徴が異なるので、違った使い方ができる。

大きく分けると「漢字」「カタカナ/ひらがな」「ローマ字」の3つに分けられる。

① 文字自体が意味も表す 「漢字」

漢字は基本的に絵をシンボル化してできたものでなので、漢字をみれば「何を表しているか」という意味までわかる。

(『漢字のなりたち図鑑』 円満字二郎 著より)

② 音だけを表す 「カタカナ/ひらがな」

カタカナとひらがなは漢字を崩して作った文字で、音だけを表す。

・カタカナ:漢字の一部を使用 (漢字の「片」一方を使っているから「片仮名」という)

・ひらがな:漢字全体を崩したもの

カタカナとひらがなは漢字をさらに崩したもので、文字自体には意味がない。

③ 音の最小単位(音素)を表すローマ字

ローマ字は英語の「アルファベット」を輸入して使っている文字である。

ローマ字の大きな特徴は「カタカナ/ひらがな」が表す音をさらに分解できることである。

(『日本のローマ字と点字』 世界の文字と言葉入門15 より)

ひらがなの「か」をローマ字で書くことで、「か」は[ k + a ] という2つの音でできていることがわかる。

(『はじめてのジョリーフォニックス-ティーチャーズブック』 より)

以上のことをまとめると、4つの文字の関係は次のようになる。

(『新・ふしぎな言葉の学』 柿木重宜 著より)

文字は絵的な記号から、さらに音声だけを表すようになると応用範囲が広くなる。

この点について、漢字の「女」とひらがなの「め」を例に見てみよう。

(『英語の文字・綴り・発音のしくみ』 大名力 著より)

文字は音だけを表すようになると、文字それ自体の意味はなくなるが、その分、組み合わせていろいろな語をつくる「応用の幅」が大きくなる。

このことをまとめると、次のようになる。

日本語の4つの文字の関係がわかったところで、「ローマ字問題」について考えてみよう。

Q2: ローマ字とアルファベットは何が違うの?

結論からいうと、アルファベットは英語を表す文字であるが、ローマ字はあくまで日本語の音を書き表すための文字である。

外国の人が日本語を学ぶ場合、漢字やひらがななど複数の文字があるため、とても読めたものではない。

そのため、アルファベットの文字を利用したのがローマ字である。

つまり、ローマ字はあくまで日本語を書き表したものであるため、英語のアルファベットとは「別もの」である。

(『ピーター・バラカン式 英語発音ルール』 より)

とくに、英語は子音だけを表す文字があるが、ここが日本語と大きく違う点である。

さらに、ローマ字について見ていこう。

Q3: なぜ、ローマ字には「ヘボン式」と「訓令式」の2種類あるの?

(『小学校で英語を教えるためのミニマム・エッセンシャルズ』 酒井 (2017)(編著)より)

・ヘボン式: 外国の人が日本語を表記するためのもの

・訓令式:日本語の文字をローマ字にするという意図でつくられたもの

つまり、「訓令式」は日本人どうしがローマ字でやり取りするために、50音図に合うように整理されたものなのである。

ここで注意すべきことは、上の2つだけでなく、いろんな種類のローマ字があったということである。

まず、ローマ字の歴史をみておこう。

つまり、日本に来た外国人の言語に合わせたローマ字が存在していたわけである。

このように、ローマ字は過去の先人たちの涙ぐましい努力によってつくられた文字なのである。

文字を追求することは、ことばの本質を理解することになる。

(to be continued)

**** <UGOA:動くアルファベット> ****

アルファベットも絵(シンボル)を崩してできたもので、漢字を崩してひらがなができたのと似ている。

(『英語解剖図鑑』 原島広至 著より)

また、アルファベットには長い歴史があり、とくにフェニキア文字の影響が大きいとされている。

詳細は改めて扱うことにするが、1つ1つのアルファベットの歴史(成り立ち)と発音の仕方をまとめて、「動くアルファベット」を作成したサイトがある。

その名は「UGOA」。作成者は映像編集のプロでもあるハーバー・ゴールドくんである。

ゴールドくんとは、通称N館の自称ベーカーストリートN230でよく一緒に言語の研をおこなった。

UGOAはその時に作成したものである。

ゴールドくんの「UGOA(動くアルファベット)」を見たい人は、こちら ↓

https://ugoa-alphabet.studio.site/

(*ゴールドくんのアルファベットの研究に関しては、改めてとりあげる予定である。)

2019/12/11

何度も紹介したおかげ?で、「うどんキャンディー」は1箱さばけ、2箱目に突入。

残すところ4つのみになった。

残りわずかなので、早い者勝ち(「早いもの負け」とも言われている)である。

この「うどんキャンディー」のパッケージには、黒、白、赤が使われている。

実は、この色使いには「深い」意味がある。

今回は、色にも共感覚のような「ランク」があることをみていく。

4. Color Universal

共感覚 (Synaesthesia)とは、異なる感覚の組み合わせである

この共感覚はどんな場合でもOKではなく、五感のランクによる制限がある。

具体的には、「共感覚はランキングが下の感覚としか使えない」という制限がある。

たとえば、嗅覚を例にとると、ランキングが上位の視覚・聴覚は嗅覚の説明には使えない。

実は、色にも「ランク」がある。

具体的にいうと、どの言語にもみられる11の「基本カラー」があり、それらには「ランク」がある。

たとえば、どの言語も「黒」と「白」を表す語をもつため、「黒」と「白」はランクが上といえる。

さらに、3つの色を表す語をもつ場合は、「黒」と「白」のほかに「赤」を表す語をもつ。

つまり、「赤」は「黒」と「白」の1つ下のランクにある。

これらをまとめると、以下のようになる。

上の色のランク図にあるように、blue (青)と緑 (green)は「隣り合っている」が、実際、この2色はよく「混乱」される。

たとえば、外国人からすると、信号機は「青」ではなく「緑」である。

(ちなみに、日本人でも上の世代は「青信号」ではなく「緑信号」と言うことがある。)

「青」と「緑」の「混乱」は日本語だけに見られるわけではない。

共感覚の点からいうと、味覚に対する色のイメージが研究されている。

たとえば、「甘酸っぱい」と聞いて、何色をイメージするだろうか?

「甘酸っぱい」のイメージカラーが「黄色」的であるのは、レモンを連想するからだろうか?

また、「苦い」にバリエーションが見られたり、男女差があるのも興味深い。

なお、この論文は2ページの短い論文である。

読んでみたい方は、こちら ↓ を参照してほしい。

https://drive.google.com/file/d/127q8HibfZ30H2k2rqiLQhjkT6LVUI1qM/view?usp=sharing

今回で一応、「共感覚問題」は終わりにする。

一連の説明や分析で共感できない部分があれば、ぜひ、各自で考察を進めてほしい。

共感覚も突き詰めれば、比喩の問題である。

比喩は今後も追及すべき奥深いテーマである。

(比喩(メタファー)については、The study of Metaphor (ch. 1~5)を参照)

**** <色と度合い (degree)> ****

「黒」と「白」と「赤」は、色のランク的にはトップ3である。

それらの色が「うどんキャンディー」のパッケージに使われていることを考えると、(味はともかく)よくできた商品といえる。

上でも述べたが、色には度合いがある。

次の封筒は何色だろうか?

左の封筒はやや「うすい茶色」、場合によっては「肌色」ともいえるかもしれないが、

日本語では「茶封筒」ということもあり、「茶色」と判断する人が多いと思う。

しかし、フランス語では「黄色」と表現される。

(『日本語と外国語』 鈴木孝夫 著より)

つまり、色ははっきり分類されるわけではなく、「度合い」があることがわかる。

そのため、言語によっては「それが黄色?」というようなことがあり得る。

実際、色の区分には言語間で差がある。

「色と言語」も面白いテーマである。

残すところ4つのみになった。

残りわずかなので、早い者勝ち(「早いもの負け」とも言われている)である。

この「うどんキャンディー」のパッケージには、黒、白、赤が使われている。

実は、この色使いには「深い」意味がある。

今回は、色にも共感覚のような「ランク」があることをみていく。

4. Color Universal

共感覚 (Synaesthesia)とは、異なる感覚の組み合わせである

この共感覚はどんな場合でもOKではなく、五感のランクによる制限がある。

具体的には、「共感覚はランキングが下の感覚としか使えない」という制限がある。

たとえば、嗅覚を例にとると、ランキングが上位の視覚・聴覚は嗅覚の説明には使えない。

実は、色にも「ランク」がある。

具体的にいうと、どの言語にもみられる11の「基本カラー」があり、それらには「ランク」がある。

たとえば、どの言語も「黒」と「白」を表す語をもつため、「黒」と「白」はランクが上といえる。

さらに、3つの色を表す語をもつ場合は、「黒」と「白」のほかに「赤」を表す語をもつ。

つまり、「赤」は「黒」と「白」の1つ下のランクにある。

これらをまとめると、以下のようになる。

上の色のランク図にあるように、blue (青)と緑 (green)は「隣り合っている」が、実際、この2色はよく「混乱」される。

たとえば、外国人からすると、信号機は「青」ではなく「緑」である。

(ちなみに、日本人でも上の世代は「青信号」ではなく「緑信号」と言うことがある。)

「青」と「緑」の「混乱」は日本語だけに見られるわけではない。

共感覚の点からいうと、味覚に対する色のイメージが研究されている。

たとえば、「甘酸っぱい」と聞いて、何色をイメージするだろうか?

「甘酸っぱい」のイメージカラーが「黄色」的であるのは、レモンを連想するからだろうか?

また、「苦い」にバリエーションが見られたり、男女差があるのも興味深い。

なお、この論文は2ページの短い論文である。

読んでみたい方は、こちら ↓ を参照してほしい。

https://drive.google.com/file/d/127q8HibfZ30H2k2rqiLQhjkT6LVUI1qM/view?usp=sharing

今回で一応、「共感覚問題」は終わりにする。

一連の説明や分析で共感できない部分があれば、ぜひ、各自で考察を進めてほしい。

共感覚も突き詰めれば、比喩の問題である。

比喩は今後も追及すべき奥深いテーマである。

(比喩(メタファー)については、The study of Metaphor (ch. 1~5)を参照)

**** <色と度合い (degree)> ****

「黒」と「白」と「赤」は、色のランク的にはトップ3である。

それらの色が「うどんキャンディー」のパッケージに使われていることを考えると、(味はともかく)よくできた商品といえる。

上でも述べたが、色には度合いがある。

次の封筒は何色だろうか?

左の封筒はやや「うすい茶色」、場合によっては「肌色」ともいえるかもしれないが、

日本語では「茶封筒」ということもあり、「茶色」と判断する人が多いと思う。

しかし、フランス語では「黄色」と表現される。

(『日本語と外国語』 鈴木孝夫 著より)

つまり、色ははっきり分類されるわけではなく、「度合い」があることがわかる。

そのため、言語によっては「それが黄色?」というようなことがあり得る。

実際、色の区分には言語間で差がある。

「色と言語」も面白いテーマである。

2019/09/30

前回も紹介した「うどんキャンディー」は、実は2つ買ってある。

しかし、まだ1箱もさばけていない。

研究室に来る人がやんわりと断って食べないからだ。

この「うどんキャンディー」の味を伝えたいのだが、実は味を言葉で表現するのは難しい。

(決して、「うどんキャンディー」がミステリアスな味をしているわけではない。)

今回は、味覚と共感覚原理につていみていく。

3. The mystery of taste

意外かもしれないが、味を表す言葉は少ない。

実際、美味しいものを食べたときの感想は、ほぼ「うまい!」「おいしい!」になってしまう。

食事は毎日するものなのに、味を表す言葉が少ないのはなぜだろうか?

その理由の1つは、味は「五感で味わう」ものだからである。

そのため、グルメレポーターは「大変な」仕事なのである。

このように、味を表す言葉が貧弱であるため、味覚を表す言葉は共感覚の原理 (Synaesthesia Principle)に違反して作られる。

(共感覚の原理については、The study of Synaesthesia (ch. 2)を参照)

共感覚の原理によれば、ランキングが下の感覚しか使えない。

上の図にあるように、ランキング的には味覚は下から2番目である。

そのため、味覚に使えるのは、一番ランキングが低い触覚の表現のみとなる。

しかし、実際はランキングが上位にある視覚も味覚に使える。

実は、すべての感覚が味覚に使われている。

「明暗」に関する具体例をあげる。

「明るい味」というのは、よくワインに使われる。

「明るい太陽を浴びて育ったぶどうから作られた味」という意味だそうだ。

このように一般的には使われないものもあるため、容認できるかどうかは個人差があるだろう。

このようにみてくると、「味を表す言葉は少ない」のではなく、むしろ「味を表す言葉は豊富である」といえる。

共感覚の原理を違反してまで、すべての感覚が味覚を助けているといえるからだ。

これは、味をあくなき追求する人間の心理を反映しているのだろう。

しかし、すべての感覚が同じように味覚に使えるわけではない。

たとえば、視覚にくらべ、聴覚はそれほど味覚には使われない。

つまり、視覚の方が味覚と「相性」がいい。

なぜ、このような感覚どうしの相性の良さがあるのだろうか?

“It’s my principle that it’s important to be small all the while.” (Sherlock)

(小さなことこそ大切だというのが、ずっと私の信条だ。-シャーロック・ホームズ-)

味覚以外の感覚も含め、さらにデータを詳細にみながら考察していこう。

なお、共感性の原理に従う例と従わない例の詳細な一覧に関しては、こちら ↓ を参照してほしい。

(『ことばは味を超える:美味しい表現の探求』 瀬戸賢一 編著 (海鳴社)より)

https://yahoo.jp/box/DHnSs5

(to be continued)

**** <補足コメント: ソムリエの表現力> ****

食レポ以上に、味をしっかり表現しなくてはならない仕事がある。

それが、ソムリエである。

そのソムリエ自身が言葉の表現力に関して書いたのが、この本である。

ともかく、面白い。いや、痛快である。

たとえば、「クセがなくて、おいしい」という表現。

これは「クセがあるに違いない」という先入観からくる失礼な表現であると指摘している。その上で、このように書いている。

まったくその通りで、痛快で面白い。漫才のネタにも使えそうである。

さらに、もう1つ。

「こくがあって、あっさりしている」

ラーメンの感想でよく聞くこのコメントも、めった切りである。

これも的確なコメントで、面白い。

では、「こくがあって、あっさりしている」の代わりに、どのように言えばいいだろうか?

この本では、その「答え」が書いてある。

知りたい方は、ぜひ、この本を読んでみてほしい。

ソムリエの表現力のすごさを思い知るだろう。

しかし、まだ1箱もさばけていない。

研究室に来る人がやんわりと断って食べないからだ。

この「うどんキャンディー」の味を伝えたいのだが、実は味を言葉で表現するのは難しい。

(決して、「うどんキャンディー」がミステリアスな味をしているわけではない。)

今回は、味覚と共感覚原理につていみていく。

3. The mystery of taste

意外かもしれないが、味を表す言葉は少ない。

実際、美味しいものを食べたときの感想は、ほぼ「うまい!」「おいしい!」になってしまう。

食事は毎日するものなのに、味を表す言葉が少ないのはなぜだろうか?

その理由の1つは、味は「五感で味わう」ものだからである。

そのため、グルメレポーターは「大変な」仕事なのである。

このように、味を表す言葉が貧弱であるため、味覚を表す言葉は共感覚の原理 (Synaesthesia Principle)に違反して作られる。

(共感覚の原理については、The study of Synaesthesia (ch. 2)を参照)

共感覚の原理によれば、ランキングが下の感覚しか使えない。

上の図にあるように、ランキング的には味覚は下から2番目である。

そのため、味覚に使えるのは、一番ランキングが低い触覚の表現のみとなる。

しかし、実際はランキングが上位にある視覚も味覚に使える。

実は、すべての感覚が味覚に使われている。

「明暗」に関する具体例をあげる。

「明るい味」というのは、よくワインに使われる。

「明るい太陽を浴びて育ったぶどうから作られた味」という意味だそうだ。

このように一般的には使われないものもあるため、容認できるかどうかは個人差があるだろう。

このようにみてくると、「味を表す言葉は少ない」のではなく、むしろ「味を表す言葉は豊富である」といえる。

共感覚の原理を違反してまで、すべての感覚が味覚を助けているといえるからだ。

これは、味をあくなき追求する人間の心理を反映しているのだろう。

しかし、すべての感覚が同じように味覚に使えるわけではない。

たとえば、視覚にくらべ、聴覚はそれほど味覚には使われない。

つまり、視覚の方が味覚と「相性」がいい。

なぜ、このような感覚どうしの相性の良さがあるのだろうか?

“It’s my principle that it’s important to be small all the while.” (Sherlock)

(小さなことこそ大切だというのが、ずっと私の信条だ。-シャーロック・ホームズ-)

味覚以外の感覚も含め、さらにデータを詳細にみながら考察していこう。

なお、共感性の原理に従う例と従わない例の詳細な一覧に関しては、こちら ↓ を参照してほしい。

(『ことばは味を超える:美味しい表現の探求』 瀬戸賢一 編著 (海鳴社)より)

https://yahoo.jp/box/DHnSs5

(to be continued)

**** <補足コメント: ソムリエの表現力> ****

食レポ以上に、味をしっかり表現しなくてはならない仕事がある。

それが、ソムリエである。

そのソムリエ自身が言葉の表現力に関して書いたのが、この本である。

ともかく、面白い。いや、痛快である。

たとえば、「クセがなくて、おいしい」という表現。

これは「クセがあるに違いない」という先入観からくる失礼な表現であると指摘している。その上で、このように書いている。

まったくその通りで、痛快で面白い。漫才のネタにも使えそうである。

さらに、もう1つ。

「こくがあって、あっさりしている」

ラーメンの感想でよく聞くこのコメントも、めった切りである。

これも的確なコメントで、面白い。

では、「こくがあって、あっさりしている」の代わりに、どのように言えばいいだろうか?

この本では、その「答え」が書いてある。

知りたい方は、ぜひ、この本を読んでみてほしい。

ソムリエの表現力のすごさを思い知るだろう。

2019/09/03

前回「告知」した「うどんキャンディー」の試食第一号は、やはりワトソン君であった。

食前と食後の表情を観察すると、うどんとキャンディーの共感覚度は「それなり」の評価であったといえるだろう。

ちなみに、うどんキャンディーの試食は現在2人である。

今回は、共感覚に見られる原理についてみていく。

2. Synaesthesia principle

共感覚メタファー (Synaesthetic Metaphor): 異なった感覚を比喩 (メタファー)として使うこと

前回みたように、共感覚メタファーには、ある面白い傾向がみられる。

それは、聴覚や視覚は共感覚を許しやすいが、嗅覚や味覚はそれほど共感覚を許さないということである。

触覚にいたっては、まったくと言っていいほど共感覚を許さない。

このことをまとめると、次のようになる。

(*前回も指摘したように、OKかどうかの判断には「個人差」がある。)

つまり、共感覚に関しては、以下のような「ランキング」があるといえる。

このランキングを上の表と照らし合わすと、面白い事実がみえてくる。

それは、「共感覚メタファーはランキングが下の感覚しか使えない」ということである。

たとえば、嗅覚を例にとると、「におい/香り」などの嗅覚の形容詞になれるのは、嗅覚よりもランキングが下の味覚と触覚に限られる。

つまり、共感覚メタファーは自由に使えるのではなく、共感覚ランキングに基づくルールが存在することになる。

このルールを「共感覚の原理 (Synaesthesia Principle)」という。

「共感覚の原理」の特徴は、「一方通行」であることにある。

なぜなら、「ランキングの下しか使えない」からである。

つまり、ランキングの上には行けない(=一方通行)のである。

なぜ、このような「一方通行」の傾向があるのだろうか?

反例がないかも含め、データをさらに検証しながら、もう少し、この問題について考察していこう。

(to be continued)

**** <補足コメント: Williams (1976)の考察> ****

共感覚を考える上で外せない論文がWilliams (1976)である。

この論文では、共感覚メタファーに関して、以下のような図が提案されている。

(参考までに、日本語訳版も載せている。)

この図にあるように、矢印の方向のみ可能である。

いくつか具体例をみていこう。

1.touch (触覚)はtaste(味覚)とcolor (視覚)とsound (聴覚)に使われる。

2.taste (味覚)はsmell (嗅覚)とsound (聴覚)にだけ使われる。

3.color (視覚)はsound (聴覚)にだけ使われる。

sound (聴覚)はcolor (視覚)にだけ使われる。

あくまで仮説であるが、共感覚メタファーに関して五感の関連性を指摘している点が面白い。

Williams (1976)の論文を読みたい人は、こちら↓

http://www.daysyn.com/Williams1976.pdf

(*今回取り上げたのは、Williams (1976)の論文の2.1節(p.463-p. 465の冒頭まで)である。)

なお、この論文を出発点に多くの研究が進んでいる。

たとえば、この ↓ ような論文などがある。

http://www.foreign.nkfust.edu.tw/ezfiles/13/1013/img/919/J03_05B.pdf

興味がある方はいろいろ文献を調べながら、自分でも調査してみてほしい。

食前と食後の表情を観察すると、うどんとキャンディーの共感覚度は「それなり」の評価であったといえるだろう。

ちなみに、うどんキャンディーの試食は現在2人である。

今回は、共感覚に見られる原理についてみていく。

2. Synaesthesia principle

共感覚メタファー (Synaesthetic Metaphor): 異なった感覚を比喩 (メタファー)として使うこと

前回みたように、共感覚メタファーには、ある面白い傾向がみられる。

それは、聴覚や視覚は共感覚を許しやすいが、嗅覚や味覚はそれほど共感覚を許さないということである。

触覚にいたっては、まったくと言っていいほど共感覚を許さない。

このことをまとめると、次のようになる。

(*前回も指摘したように、OKかどうかの判断には「個人差」がある。)

つまり、共感覚に関しては、以下のような「ランキング」があるといえる。

このランキングを上の表と照らし合わすと、面白い事実がみえてくる。

それは、「共感覚メタファーはランキングが下の感覚しか使えない」ということである。

たとえば、嗅覚を例にとると、「におい/香り」などの嗅覚の形容詞になれるのは、嗅覚よりもランキングが下の味覚と触覚に限られる。

つまり、共感覚メタファーは自由に使えるのではなく、共感覚ランキングに基づくルールが存在することになる。

このルールを「共感覚の原理 (Synaesthesia Principle)」という。

「共感覚の原理」の特徴は、「一方通行」であることにある。

なぜなら、「ランキングの下しか使えない」からである。

つまり、ランキングの上には行けない(=一方通行)のである。

なぜ、このような「一方通行」の傾向があるのだろうか?

反例がないかも含め、データをさらに検証しながら、もう少し、この問題について考察していこう。

(to be continued)

**** <補足コメント: Williams (1976)の考察> ****

共感覚を考える上で外せない論文がWilliams (1976)である。

この論文では、共感覚メタファーに関して、以下のような図が提案されている。

(参考までに、日本語訳版も載せている。)

この図にあるように、矢印の方向のみ可能である。

いくつか具体例をみていこう。

1.touch (触覚)はtaste(味覚)とcolor (視覚)とsound (聴覚)に使われる。

2.taste (味覚)はsmell (嗅覚)とsound (聴覚)にだけ使われる。

3.color (視覚)はsound (聴覚)にだけ使われる。

sound (聴覚)はcolor (視覚)にだけ使われる。

あくまで仮説であるが、共感覚メタファーに関して五感の関連性を指摘している点が面白い。

Williams (1976)の論文を読みたい人は、こちら↓

http://www.daysyn.com/Williams1976.pdf

(*今回取り上げたのは、Williams (1976)の論文の2.1節(p.463-p. 465の冒頭まで)である。)

なお、この論文を出発点に多くの研究が進んでいる。

たとえば、この ↓ ような論文などがある。

http://www.foreign.nkfust.edu.tw/ezfiles/13/1013/img/919/J03_05B.pdf

興味がある方はいろいろ文献を調べながら、自分でも調査してみてほしい。

2019/08/22

久しぶりに愛媛に帰省した際に、お土産にキャンディーを買った。

あまりにも堂々と置いてあったので、思わず買ってしまったが、「うどんのだし」と「キャンディー」が果たして「共感」し合うのだろうか?

(しかも、「うどん県」はむしろ香川県である。)

このいまだ未開封の「うどんキャンディー」を見ていると、「ことばと感覚」の興味深い問題が頭に浮かんできた。

1. the problem of ‘warm color’

我々は5つの感覚を持っている。

いわゆる「五感 (the five senses)」である。

視覚は目から、聴覚は耳から、といった具合に、五感はそれぞれ別々の五官(眼、耳、鼻、舌、皮膚)から捉えられる。

つまり、五感はそれぞれ独立した異なるものである。

しかし、ことばにおいては、必ずしもそうではない。

(1) 明るい色 = 明るい(視覚)+ 色(視覚)

(2) 暖かい色 = 暖かい(触覚) + 色(視覚)

まず、(1)と(2)ともに「色」が使われているが、色は目で捉えれるため、視覚である。

(1)と(2)では、この「色」がどんな色かを表す形容詞に違いがある。

(1)の「明るい」は目からの情報であるため、視覚である。

よって、(1)の「明るい色」は「色」という視覚に対して、同じ視覚に関係する「明るい」という形容詞を使っている。

一方、(2)の「暖かい」は肌(皮膚)で感じる情報であるため、触覚である。

つまり、(2)の「暖かい色」は「色」という視覚に対して、視覚とは異なる触覚に関係する「暖かい」という形容詞を使っている。

このように、異なった感覚を比喩 (メタファー)として使うことを「共感覚メタファー (Synaesthetic Metaphor)」という。

共感覚メタファーには、ある面白い傾向がみられる。

それは、聴覚や視覚は共感覚を許しやすいが、嗅覚や味覚はそれほど共感覚を許さないということである。

触覚にいたっては、まったくと言っていいほど共感覚を許さない。

以下に一例をあげる。

上の表において、判断が揺れる場合もあるかもしれない。

たとえば、「静かな香り」はダメとしているが、OKとする人もいるかもしれない。

また、「やわらかい香り」をOKとしいるが、ダメとする人もいるかもしれない。

さらに、「騒色(そうしょく)」のような共感覚による新しい表現も生まれている。

しかし、聴覚や視覚が共感覚を許しやすく、残りの3つの感覚はそれほど共感覚が許されないという傾向にあるといえるだろう。

なぜ、このような傾向があるのだろうか?

“Before deciding that question I had grasped the significance of the silence of the dog. One true inference invariably suggests others.” (Sherlock)

(結論を出す前に、犬が吠えなかったことの重要性を考えていた。ひとつの推理が正しければ、必ずや他にも正しい推理が導き出されるものだ。)

「共感覚がない」ことにこそ、重要な手がかりがあるのかもしれない。

もう少し、この問題について考察していこう。

なお、より詳細な例に関しては、こちら ↓ を参照してほしい。

https://yahoo.jp/box/LzG66H

あまりにも堂々と置いてあったので、思わず買ってしまったが、「うどんのだし」と「キャンディー」が果たして「共感」し合うのだろうか?

(しかも、「うどん県」はむしろ香川県である。)

このいまだ未開封の「うどんキャンディー」を見ていると、「ことばと感覚」の興味深い問題が頭に浮かんできた。

1. the problem of ‘warm color’

我々は5つの感覚を持っている。

いわゆる「五感 (the five senses)」である。

視覚は目から、聴覚は耳から、といった具合に、五感はそれぞれ別々の五官(眼、耳、鼻、舌、皮膚)から捉えられる。

つまり、五感はそれぞれ独立した異なるものである。

しかし、ことばにおいては、必ずしもそうではない。

(1) 明るい色 = 明るい(視覚)+ 色(視覚)

(2) 暖かい色 = 暖かい(触覚) + 色(視覚)

まず、(1)と(2)ともに「色」が使われているが、色は目で捉えれるため、視覚である。

(1)と(2)では、この「色」がどんな色かを表す形容詞に違いがある。

(1)の「明るい」は目からの情報であるため、視覚である。

よって、(1)の「明るい色」は「色」という視覚に対して、同じ視覚に関係する「明るい」という形容詞を使っている。

一方、(2)の「暖かい」は肌(皮膚)で感じる情報であるため、触覚である。

つまり、(2)の「暖かい色」は「色」という視覚に対して、視覚とは異なる触覚に関係する「暖かい」という形容詞を使っている。

このように、異なった感覚を比喩 (メタファー)として使うことを「共感覚メタファー (Synaesthetic Metaphor)」という。

共感覚メタファーには、ある面白い傾向がみられる。

それは、聴覚や視覚は共感覚を許しやすいが、嗅覚や味覚はそれほど共感覚を許さないということである。

触覚にいたっては、まったくと言っていいほど共感覚を許さない。

以下に一例をあげる。

上の表において、判断が揺れる場合もあるかもしれない。

たとえば、「静かな香り」はダメとしているが、OKとする人もいるかもしれない。

また、「やわらかい香り」をOKとしいるが、ダメとする人もいるかもしれない。

さらに、「騒色(そうしょく)」のような共感覚による新しい表現も生まれている。

しかし、聴覚や視覚が共感覚を許しやすく、残りの3つの感覚はそれほど共感覚が許されないという傾向にあるといえるだろう。

なぜ、このような傾向があるのだろうか?

“Before deciding that question I had grasped the significance of the silence of the dog. One true inference invariably suggests others.” (Sherlock)

(結論を出す前に、犬が吠えなかったことの重要性を考えていた。ひとつの推理が正しければ、必ずや他にも正しい推理が導き出されるものだ。)

「共感覚がない」ことにこそ、重要な手がかりがあるのかもしれない。

もう少し、この問題について考察していこう。

なお、より詳細な例に関しては、こちら ↓ を参照してほしい。

https://yahoo.jp/box/LzG66H

(『ことばから文化へ』 安井泉 著 (開拓社)より)

(to be continued)

**** <補足コメント:「うどんキャンディーの試食」> ****

「うどんキャンディー」を食べてみたい人は、通称N館の自称ベーカーストリートN230まで。

(ベーカーストリートN230についてはThe case study of Sukelock Holmes (Intro.)を参照)

ぜひ、この2つの組み合わせの「共感覚」が許されるかどうかを判断してほしい。

なお、「うどんキャンディー」の賞味期限は 2020年 4月3日となっているので、東京オリンピック開催までには来て欲しい。

夜も研究室前のランプが光っていたら、営業中である。

(to be continued)

**** <補足コメント:「うどんキャンディーの試食」> ****

「うどんキャンディー」を食べてみたい人は、通称N館の自称ベーカーストリートN230まで。

(ベーカーストリートN230についてはThe case study of Sukelock Holmes (Intro.)を参照)

ぜひ、この2つの組み合わせの「共感覚」が許されるかどうかを判断してほしい。

なお、「うどんキャンディー」の賞味期限は 2020年 4月3日となっているので、東京オリンピック開催までには来て欲しい。

夜も研究室前のランプが光っていたら、営業中である。

2019/04/10

5. ‘after dark’ problem (conclusion)

ロペ問題: なぜ、「手を染める」のに、「足を洗う」のか?

仮説: 「終わり」には2面性がある ―終わりは始まりでもある―

→ 「終わり」と「始まり」に同じ「洗う」という動詞が使われることも可能

4月1日(エイプリール・フール)に新しい元号が発表された。

エイプリール・フールに発表するなら、これくらいのことはやってほしかった。

(*あくまで個人の感想です。)

エイプリール・フールではないようなので、来月から「令和」になる。

「平成」が終わる前にこのロペ問題にも一区切りつけておこう。

「終わり」が「始まり」を表すのは、英語にも見られる。(『レトリックと人生』(by レイコフ&ジョンソン)「訳本」より)

ここでは、break downとcrack upが比喩的に使われている。

break (壊れる)もcrack (砕ける)もともに形あるものの「終わり」を表すが、次のような違いがある。

・break downは機械などが「止まってしまう」という「終わり」を表す。

・crack upは何かが砕けたことで回りに影響を及ぼすという「始まり」も表す。

このように、crack upの方は「始まり」も意味する。

「砕けた」ことで「破片が飛び散る」などの「新たな展開」につながるからだ。

これは、まさに「ビッグバン」と同じである。

爆発(終わり)が宇宙の「始まり」となるからである。

このように、「終わりは始まりでもある」という比喩は日本語だけでなく英語にも見られる。

さらに、面白いのが次の例である。

after dark

これ ↑ はどういう意味かわかるだろうか?

字義通りとれば、「暗い後」だから「明るくなった時」となるはずである。

After (後) + dark (暗い) = 「暗い後」 = 「明るくなったとき」

しかし、実際はafter darkは「暗くなってから=暗い時間帯」という意味になる。

日本語では、暗い時間帯は「夜明け前」である。

「夜明け(明るくなる)」+「前」 = 「明るくなる前」 = 「暗い時間帯」

つまり、理屈からすると、「暗くなってから」はafter light (=「明るい(light)後(after)」)であるべきである。

なぜ、after darkは「暗くなってから」という意味になるのだろうか?

シャーロックは次のように言っている。

“You are too timid in drawing your inferences.”

(きみは推理に臆病すぎる(推理に臆病は禁物だ))

実は、これも「終わりは始まり」の比喩なのである。

この場合のdarkはlightの「終わり」を指す。つまり、以下のようになる。

「明るい (light)」の終わり=「暗い(dark)」の始まり → after dark

英語には、とくにこの手の表現が多い。

underwater:under (下)+water (水)であるが、「水の下」ではなく「水の中」

underground:under (下)+ground (地面) であるが、「地面の下」ではなく「地面の中」

日本語では underwaterは「水中」となるが、undergroundは「地下」なので英語と同じパターンである。

「終わりの2面性」が言語でどのように反映されるかは興味深いテーマである。

今回で一応、「ロペ問題」は終わりにするが、比喩自体は今後も追及すべき奥深いテーマである。

「ロペ問題」の終わりは新たなテーマの始まりである。

**** 「デデキントの切断」 ****

なぜ0が1になるのかも、よく考えたら不思議である。

というのも、小数点以下は無限に続くからである。

0.9999999999999…

いつまでも0.9999…は終わらないのに、いつのまにか1になっている。

この難問を解いたのが、「デデキントの切断」である。

いつのまにか終わって、いつのまにか始まっている。

終わりと始まりの境界はあるようでなくて、ないようであるという切っても切れない関係にあるのだろう。

ロペ問題: なぜ、「手を染める」のに、「足を洗う」のか?

仮説: 「終わり」には2面性がある ―終わりは始まりでもある―

→ 「終わり」と「始まり」に同じ「洗う」という動詞が使われることも可能

4月1日(エイプリール・フール)に新しい元号が発表された。

エイプリール・フールに発表するなら、これくらいのことはやってほしかった。

(*あくまで個人の感想です。)

エイプリール・フールではないようなので、来月から「令和」になる。

「平成」が終わる前にこのロペ問題にも一区切りつけておこう。

「終わり」が「始まり」を表すのは、英語にも見られる。(『レトリックと人生』(by レイコフ&ジョンソン)「訳本」より)

ここでは、break downとcrack upが比喩的に使われている。

break (壊れる)もcrack (砕ける)もともに形あるものの「終わり」を表すが、次のような違いがある。

・break downは機械などが「止まってしまう」という「終わり」を表す。

・crack upは何かが砕けたことで回りに影響を及ぼすという「始まり」も表す。

このように、crack upの方は「始まり」も意味する。

「砕けた」ことで「破片が飛び散る」などの「新たな展開」につながるからだ。

これは、まさに「ビッグバン」と同じである。

爆発(終わり)が宇宙の「始まり」となるからである。

このように、「終わりは始まりでもある」という比喩は日本語だけでなく英語にも見られる。

さらに、面白いのが次の例である。

after dark

これ ↑ はどういう意味かわかるだろうか?

字義通りとれば、「暗い後」だから「明るくなった時」となるはずである。

After (後) + dark (暗い) = 「暗い後」 = 「明るくなったとき」

しかし、実際はafter darkは「暗くなってから=暗い時間帯」という意味になる。

日本語では、暗い時間帯は「夜明け前」である。

「夜明け(明るくなる)」+「前」 = 「明るくなる前」 = 「暗い時間帯」

つまり、理屈からすると、「暗くなってから」はafter light (=「明るい(light)後(after)」)であるべきである。

なぜ、after darkは「暗くなってから」という意味になるのだろうか?

シャーロックは次のように言っている。

“You are too timid in drawing your inferences.”

(きみは推理に臆病すぎる(推理に臆病は禁物だ))

実は、これも「終わりは始まり」の比喩なのである。

この場合のdarkはlightの「終わり」を指す。つまり、以下のようになる。

「明るい (light)」の終わり=「暗い(dark)」の始まり → after dark

英語には、とくにこの手の表現が多い。

underwater:under (下)+water (水)であるが、「水の下」ではなく「水の中」

underground:under (下)+ground (地面) であるが、「地面の下」ではなく「地面の中」

日本語では underwaterは「水中」となるが、undergroundは「地下」なので英語と同じパターンである。

「終わりの2面性」が言語でどのように反映されるかは興味深いテーマである。

今回で一応、「ロペ問題」は終わりにするが、比喩自体は今後も追及すべき奥深いテーマである。

「ロペ問題」の終わりは新たなテーマの始まりである。

**** 「デデキントの切断」 ****

なぜ0が1になるのかも、よく考えたら不思議である。

というのも、小数点以下は無限に続くからである。

0.9999999999999…

いつまでも0.9999…は終わらないのに、いつのまにか1になっている。

この難問を解いたのが、「デデキントの切断」である。

いつのまにか終わって、いつのまにか始まっている。

終わりと始まりの境界はあるようでなくて、ないようであるという切っても切れない関係にあるのだろう。

2019/03/18

4. start-goal asymmetry

ロペ問題: なぜ、「手を染める」のに、「足を洗う」のか?

仮説1: 手はstartで足はgoalを表す

仮説2: 前後関係は相対的

午後過ぎに、自称ベーカーストリート230Bにある研究室に中国の学生がやってきた。

例のロペ問題に興味をもっているとのことだ。

彼女は対応する中国語の例を教えてくれた。

興味深いのは中国語では使われる身体部位が異なるということだ。

手を染める (日本語) = 指を染める (中国語)

足を洗う (日本語) = 手を洗う (中国語)

しかし、それ以上に面白いのは、日本語と中国語で「同じ動詞」が使われているということだ。

つまり、日中ともに、始まりは「染める/染」で、終わりは「洗う/洗」である。

今回は動詞について考えてみよう。

足を洗う vs. 首を洗う 問題

「足を洗う」は「悪い行為をやめる」という意味で比喩的に「終わり」を表す。

しかし、同じ「洗う」が比喩的に「始まり」を表す場合がある。それが「首を洗う」だ。

この「首を洗う」の場合、その後に「待ってろ」がくる。つまり、慣用句化している。

首を洗って待ってろ。 (=覚悟しておけよ)

この場合、「これから何か行動(仕返しなど)を起こすから気をつけろ」という意味であり、「首を洗う」というのは「始まり」を表している。

なぜ、「洗う」の場合は「始まり」も「終わり」も表すのだろうか?

シャーロックは次のように言っている。

“I make a point of never having any prejudices, and of following docilely wherever fact may lead me.”

(私は決して先入観をもたず、いかなるものであれ、事実の導いた結論には素直に従う。)

この問題は「終わり」の捉え方にある。「終わり」は必ずしも終わりだけを表さない。

終わりは始まりでもある

このことは、Stop!という命令文を考えてみれば明らかである。

Stopという標識は「ここで止まれ」ということだけでなく、「その後、進み始めろ」という指示を表す。つまり、Stopは「終わり(=止まれ)」と「始まり(=進め)」の両方を表している。そのため、Stopを字義通り「止まる」という意味だけで解釈してしまうと、このマンガのキャラのように、ずっとそこに居続ける羽目になってしまう。

このように、「終わり」には2面性があるため、「終わり」と「始まり」に同じ「洗う」という動詞が使われることも可能となる。

これに対して、「始まり」は「始まり」であって、「終わり」のような2面性はないといえる。

このように、「始まり」と「終わり」が同じように扱われない非対称性を示すことは、実は言語にはよく見られる。

この点に関しては、また改めて扱うことにしよう。

このロペ問題も今回でひとまず終わることにして、次回「まとめ」の考察を述べることにする。

(to be continued)

ロペ問題: なぜ、「手を染める」のに、「足を洗う」のか?

仮説1: 手はstartで足はgoalを表す

仮説2: 前後関係は相対的

午後過ぎに、自称ベーカーストリート230Bにある研究室に中国の学生がやってきた。

例のロペ問題に興味をもっているとのことだ。

彼女は対応する中国語の例を教えてくれた。

興味深いのは中国語では使われる身体部位が異なるということだ。

手を染める (日本語) = 指を染める (中国語)

足を洗う (日本語) = 手を洗う (中国語)

しかし、それ以上に面白いのは、日本語と中国語で「同じ動詞」が使われているということだ。

つまり、日中ともに、始まりは「染める/染」で、終わりは「洗う/洗」である。

今回は動詞について考えてみよう。

足を洗う vs. 首を洗う 問題

「足を洗う」は「悪い行為をやめる」という意味で比喩的に「終わり」を表す。

しかし、同じ「洗う」が比喩的に「始まり」を表す場合がある。それが「首を洗う」だ。

この「首を洗う」の場合、その後に「待ってろ」がくる。つまり、慣用句化している。

首を洗って待ってろ。 (=覚悟しておけよ)

この場合、「これから何か行動(仕返しなど)を起こすから気をつけろ」という意味であり、「首を洗う」というのは「始まり」を表している。

なぜ、「洗う」の場合は「始まり」も「終わり」も表すのだろうか?

シャーロックは次のように言っている。

“I make a point of never having any prejudices, and of following docilely wherever fact may lead me.”

(私は決して先入観をもたず、いかなるものであれ、事実の導いた結論には素直に従う。)

この問題は「終わり」の捉え方にある。「終わり」は必ずしも終わりだけを表さない。

終わりは始まりでもある

このことは、Stop!という命令文を考えてみれば明らかである。

Stopという標識は「ここで止まれ」ということだけでなく、「その後、進み始めろ」という指示を表す。つまり、Stopは「終わり(=止まれ)」と「始まり(=進め)」の両方を表している。そのため、Stopを字義通り「止まる」という意味だけで解釈してしまうと、このマンガのキャラのように、ずっとそこに居続ける羽目になってしまう。

このように、「終わり」には2面性があるため、「終わり」と「始まり」に同じ「洗う」という動詞が使われることも可能となる。

これに対して、「始まり」は「始まり」であって、「終わり」のような2面性はないといえる。

このように、「始まり」と「終わり」が同じように扱われない非対称性を示すことは、実は言語にはよく見られる。

この点に関しては、また改めて扱うことにしよう。

このロペ問題も今回でひとまず終わることにして、次回「まとめ」の考察を述べることにする。

(to be continued)

2019/02/22

3. Where is ‘front’?

ロペ問題: なぜ、「手を染める」のに、「足を洗う」のか?

仮説: 手はstartを表し、足はgoalを表す

この「ロペ問題」の考察をさらに続けていたところ、研究室にワトソン君がやってきた。

彼のフルネームは「ルネ・ワトソン」である(エマ・ワトソンではない)。

「スケロック先生、英語では逆ですよ」(少しにやけている)

「というと・・・?」

「「手を染める」を英語で調べてみたら、"get one's feet wet" と出てきました。

つまり、英語では「足(feet)を濡らす」ことが「始まり」を意味します。」 (少しドヤ顔)

「日英で、ある意味「反対」なんだね」

「そうなんです。日本語では「手」なのに、英語では「足」なんです。どう説明しますか?」

(かなりにやけている)

そいうと、ワトソン君はお土産のお菓子をくれて、出て行った。

彼はよくお土産をくれる。一番のお気に入りは、中国で買ってきてくれたこの黄色い人形だ。

どこかでみたことのある人形だが、未だに思い出せない(青かったような・・・)。

でも、「今」思い出す必要がある情報ではない。

シャーロックも次のように言っている。

“Now that I do know it I shall do my best to forget it.”

(もうそれについて知ったから、何とか忘れるようにしよう。)

シャーロックは頭を情報が置かれている「屋根裏部屋」だと言っている。

そして、大事なことは、屋根裏部屋に漫然と情報を置いていることではなく、

適切なタイミングで適切な情報を取り出せるように「整理」されているかだ。

今、このワトソン君の問題を解くために必要な情報は、Steven Pinkerの 「前方(front)問題」だ。

次の図で、ジョンの前にいる人物は誰だろうか?(Who is in front of John?)

お分かりだろうか。

正解は1~4の全員だ。 なぜか?

それは、「基準」が変われば「前方」も変わるからだ。

・ジョン(が向いている方)を基準にすれば、ジョンの前にいるのは1の人物になる。

・横の列の先頭を基準にすれば、ジョンの前にいるのは2の人物になる。

(この場合、ジョンの背後にいる人が、ジョンの前になれるわけだ)

・縦の列(十字架が前)を基準にすれば、ジョンの前にいるのは3の人物になる。

・話し手 (speaker)を基準にすれば、ジョンの前にいるのは4の人物になる。

つまり、空間における「前後」は相対的なものであり、何を基準にするかで変わる。

もうお分かりかだろう。

何を基準にするかで、「始め」も変わる。

例えば、一歩踏み出す場合、下(地面)が基準になるため、「足」が先頭になる。

この場合、「足を出す」ことが「開始」になる。

ちなみに、『英辞郎』に "get one's feet wet"の語源が次のように書かれている。

get one's feet wet

◆【語源】海で泳ぐのを怖がる子どもに向かって、とにかく「足だけでもいいから水につけてみなさい」と助言するところから。

つまり、「下」が基準になっているから、この場合は「足」が「前」になる。

get one's feet wetは日本語でいえば「一歩、踏み出す」になるのだろう。

実際、英語でも「何かをやってみる」という意味で try one’s hand (at~)という言い方もある。

まさに「手(hand)を染める」ということだ。

前後関係は相対的なのだ。

よって、手が先にも、足が先にもなれる。

ワトソン君はいつもいい問題提起をしてくれる。

もう少し、この問題について考察を進めてみよう。

(to be continued)

ロペ問題: なぜ、「手を染める」のに、「足を洗う」のか?

仮説: 手はstartを表し、足はgoalを表す

この「ロペ問題」の考察をさらに続けていたところ、研究室にワトソン君がやってきた。

彼のフルネームは「ルネ・ワトソン」である(エマ・ワトソンではない)。

「スケロック先生、英語では逆ですよ」(少しにやけている)

「というと・・・?」

「「手を染める」を英語で調べてみたら、"get one's feet wet" と出てきました。

つまり、英語では「足(feet)を濡らす」ことが「始まり」を意味します。」 (少しドヤ顔)

「日英で、ある意味「反対」なんだね」

「そうなんです。日本語では「手」なのに、英語では「足」なんです。どう説明しますか?」

(かなりにやけている)

そいうと、ワトソン君はお土産のお菓子をくれて、出て行った。

彼はよくお土産をくれる。一番のお気に入りは、中国で買ってきてくれたこの黄色い人形だ。

どこかでみたことのある人形だが、未だに思い出せない(青かったような・・・)。

でも、「今」思い出す必要がある情報ではない。

シャーロックも次のように言っている。

“Now that I do know it I shall do my best to forget it.”

(もうそれについて知ったから、何とか忘れるようにしよう。)

シャーロックは頭を情報が置かれている「屋根裏部屋」だと言っている。

そして、大事なことは、屋根裏部屋に漫然と情報を置いていることではなく、

適切なタイミングで適切な情報を取り出せるように「整理」されているかだ。

今、このワトソン君の問題を解くために必要な情報は、Steven Pinkerの 「前方(front)問題」だ。

次の図で、ジョンの前にいる人物は誰だろうか?(Who is in front of John?)

お分かりだろうか。

正解は1~4の全員だ。 なぜか?

それは、「基準」が変われば「前方」も変わるからだ。

・ジョン(が向いている方)を基準にすれば、ジョンの前にいるのは1の人物になる。

・横の列の先頭を基準にすれば、ジョンの前にいるのは2の人物になる。

(この場合、ジョンの背後にいる人が、ジョンの前になれるわけだ)

・縦の列(十字架が前)を基準にすれば、ジョンの前にいるのは3の人物になる。

・話し手 (speaker)を基準にすれば、ジョンの前にいるのは4の人物になる。

つまり、空間における「前後」は相対的なものであり、何を基準にするかで変わる。

もうお分かりかだろう。

何を基準にするかで、「始め」も変わる。

例えば、一歩踏み出す場合、下(地面)が基準になるため、「足」が先頭になる。

この場合、「足を出す」ことが「開始」になる。

ちなみに、『英辞郎』に "get one's feet wet"の語源が次のように書かれている。

get one's feet wet

◆【語源】海で泳ぐのを怖がる子どもに向かって、とにかく「足だけでもいいから水につけてみなさい」と助言するところから。

つまり、「下」が基準になっているから、この場合は「足」が「前」になる。

get one's feet wetは日本語でいえば「一歩、踏み出す」になるのだろう。

実際、英語でも「何かをやってみる」という意味で try one’s hand (at~)という言い方もある。

まさに「手(hand)を染める」ということだ。

前後関係は相対的なのだ。

よって、手が先にも、足が先にもなれる。

ワトソン君はいつもいい問題提起をしてくれる。

もう少し、この問題について考察を進めてみよう。

(to be continued)

2019/02/20

2. hand first, foot final

ロペ問題: なぜ、「手を染める」のに、「足を洗う」のか?

この問題を解くカギは「手」と「足」が何を表しているのかにある。

まず、「手始めに」という言い方があるように、手は「開始」を表すといえる。

手を付ける/手を下す = 何かを始める

これに対して、足は「終わり」を表すといえる。

たとえば、「足が出る」は予算以上の出費で赤字になることを表すが、これを言い換えれば、予算のMAX (限界点)越え=終点越えである。

その終点こそが足であり、足が出る=終点から出ることになる。

足がつく = 証拠 (すでに終わったことの痕跡)が見つかる

つまり、手はstartで足はgoalを表す。

さらに、「染める」は「色が変わる」という変化=「始まったぞ!」ということを表す比喩になっている。

(「手を汚す」ともいうし、始まりには何かと色をつけたがるのである)。

そうすると、終わりの際には「きれいに」しないといけないので、まさに「洗う」のである。

「洗う」ことは「無くなる」=「終わった」ことの比喩になっている。

つまりは、こんな感じ。

このように、空間的な位置関係を手(start)と足 (end)を使って表している。

さらに「開始」を「染める(変化)」、「終了」を「洗う(完了)」で表しているため、「手を染め、足を洗う」なのである。

しかし、これで話は終わりではない。

シャーロックは次のように言っている。

“I never guess. It is a shocking habit - destructive to the logical faculty.”

(僕は憶測でものをいわないことにしている。それはとんでもない悪習で、論理的な思考力を破壊することになる。)

次に大事なことは、今回の考察に「反例」はないかということだ。

人体で譬えるなら、「頭」や「首」がstartを表してもいいのではないか?

「首を突っ込む」・・・

また、足を使った表現でも、何かを始めるという意味を出せないのか?

「足を入れる」・・・

もう少し考察を深める必要がありそうだ。

(to be continued)

ロペ問題: なぜ、「手を染める」のに、「足を洗う」のか?

この問題を解くカギは「手」と「足」が何を表しているのかにある。

まず、「手始めに」という言い方があるように、手は「開始」を表すといえる。

手を付ける/手を下す = 何かを始める

これに対して、足は「終わり」を表すといえる。

たとえば、「足が出る」は予算以上の出費で赤字になることを表すが、これを言い換えれば、予算のMAX (限界点)越え=終点越えである。

その終点こそが足であり、足が出る=終点から出ることになる。

足がつく = 証拠 (すでに終わったことの痕跡)が見つかる

つまり、手はstartで足はgoalを表す。

さらに、「染める」は「色が変わる」という変化=「始まったぞ!」ということを表す比喩になっている。

(「手を汚す」ともいうし、始まりには何かと色をつけたがるのである)。

そうすると、終わりの際には「きれいに」しないといけないので、まさに「洗う」のである。

「洗う」ことは「無くなる」=「終わった」ことの比喩になっている。

つまりは、こんな感じ。

このように、空間的な位置関係を手(start)と足 (end)を使って表している。

さらに「開始」を「染める(変化)」、「終了」を「洗う(完了)」で表しているため、「手を染め、足を洗う」なのである。

しかし、これで話は終わりではない。

シャーロックは次のように言っている。

“I never guess. It is a shocking habit - destructive to the logical faculty.”

(僕は憶測でものをいわないことにしている。それはとんでもない悪習で、論理的な思考力を破壊することになる。)

次に大事なことは、今回の考察に「反例」はないかということだ。

人体で譬えるなら、「頭」や「首」がstartを表してもいいのではないか?

「首を突っ込む」・・・

また、足を使った表現でも、何かを始めるという意味を出せないのか?

「足を入れる」・・・

もう少し考察を深める必要がありそうだ。

(to be continued)

2019/02/19

どうして手を洗わないのか問題(ロペ問題)

1.Rope's Problem

何かを譬えを用いて表すことを「比喩 (metaphor)」という。

たとえば、「仲が悪い」ことを「犬猿の仲」といって、「犬」と「猿」を用いて表す。

(勝手に仲が悪いとレッテルを張られた犬と猿には、何とも迷惑な話であるが。)

この比喩は、日本語と英語で譬え方が違うことはよくある。

たとえば、上の例の「犬猿の仲」は英語ではto agree like cats and dogsという。

つまり、英語では「犬」と「猫」が仲が悪いとされる。

(どちらかというと、こっちの方がしっくりくるのは、自分だけだろうか・・・)

このように、言語間で比喩が異なるのはなぜかといういのも面白い謎である。

(「文化の違い」という「最終兵器」で片づけられそうだが・・・)

今回は日本語の比喩の謎を取り上げる。

悪いことを始めたことを「悪いことに手を染める」という。

一方、悪いことをやめることを「悪いことから足を洗う」という。

そこで、ロペ問題が起こる。

なぜ、「手を染めた」のに「足を洗う」のだろうか?

シャーロック・ホームズは、次のように言っている。

"It is a mistake to confound strangeness with mystery."

(不思議なことと、不可解なことを混同するのは誤りだ。)

「手始めに」手と足の関係から考えるのがいいだろう。

(to be continued)

1.Rope's Problem

何かを譬えを用いて表すことを「比喩 (metaphor)」という。

たとえば、「仲が悪い」ことを「犬猿の仲」といって、「犬」と「猿」を用いて表す。

(勝手に仲が悪いとレッテルを張られた犬と猿には、何とも迷惑な話であるが。)

この比喩は、日本語と英語で譬え方が違うことはよくある。

たとえば、上の例の「犬猿の仲」は英語ではto agree like cats and dogsという。

つまり、英語では「犬」と「猫」が仲が悪いとされる。

(どちらかというと、こっちの方がしっくりくるのは、自分だけだろうか・・・)

このように、言語間で比喩が異なるのはなぜかといういのも面白い謎である。

(「文化の違い」という「最終兵器」で片づけられそうだが・・・)

今回は日本語の比喩の謎を取り上げる。

悪いことを始めたことを「悪いことに手を染める」という。

一方、悪いことをやめることを「悪いことから足を洗う」という。

そこで、ロペ問題が起こる。

なぜ、「手を染めた」のに「足を洗う」のだろうか?

シャーロック・ホームズは、次のように言っている。

"It is a mistake to confound strangeness with mystery."

(不思議なことと、不可解なことを混同するのは誤りだ。)

「手始めに」手と足の関係から考えるのがいいだろう。

(to be continued)