2019/07/30

お笑いコンビの「いつもここから」のネタが書籍化している。

そのネタの1つに、こんな↓のがある。

このネタのように、本当にどうしていいか分からない想いをしたのが、英語のI である。

今回は「なぜ I は常に大文字なのか」について取り上げる。

5. The first person pronoun ‘I’

英語の I (私) はいつも大文字で書かれる。

もともとは、「私」を表すのはichであった。

しかし、chが弱く発音されるようになって、現代英語では I となった。

一方、英語と同じゲルマン語族のドイツ語やオランダ語では「私」はそれぞれichやikであって、i のみではない。

しかも、もともとはiの上の点もない、ただの棒であった。

つまり、点をつけて「目立つ」ようにしたわけである。

しかし、単に小さな点をつけたくらいではあまり目立たない。

そこで、下の棒まで伸ばしてできたのが j である。

つまり、j は i から作られた文字である。

アルファベットの順番で、jがiのすぐ後にくるのはそのためである。

なお、j がもともと i だったことは、発音記号に残っている。

しかし、小さな点をつけたり、下を少し伸ばしたところで、やはり目立たない。

目立つには、これ ↓ くらいのインパクトが必要である。

その結果、「私」を表す I は常に大文字にしようということになったのである。

このように、i は目立つための試行錯誤の結果、大文字に落ち着いたわけである。

満を持して作られた j が結局 i の代わりになれなかったのは、悲しい物語である。

≪補足:SNSでは重宝されているi.≫

皮肉というか、朗報というか、SNSでは「私」を表すのに、小文字の i が使われている。

いちいち大文字に変換しなくていいからだ。

これまで目立たないという理由で隅に追いやられていた i が、IT時代に主役の座に躍り出ようとしている。

IT時代とはiがTopを取るiT時代なのかもしれない。

まさに、「人生は椅子取りゲーム」なのである。

そのネタの1つに、こんな↓のがある。

このネタのように、本当にどうしていいか分からない想いをしたのが、英語のI である。

今回は「なぜ I は常に大文字なのか」について取り上げる。

5. The first person pronoun ‘I’

英語の I (私) はいつも大文字で書かれる。

もともとは、「私」を表すのはichであった。

しかし、chが弱く発音されるようになって、現代英語では I となった。

一方、英語と同じゲルマン語族のドイツ語やオランダ語では「私」はそれぞれichやikであって、i のみではない。

しかも、もともとはiの上の点もない、ただの棒であった。

つまり、点をつけて「目立つ」ようにしたわけである。

しかし、単に小さな点をつけたくらいではあまり目立たない。

そこで、下の棒まで伸ばしてできたのが j である。

つまり、j は i から作られた文字である。

アルファベットの順番で、jがiのすぐ後にくるのはそのためである。

なお、j がもともと i だったことは、発音記号に残っている。

しかし、小さな点をつけたり、下を少し伸ばしたところで、やはり目立たない。

目立つには、これ ↓ くらいのインパクトが必要である。

その結果、「私」を表す I は常に大文字にしようということになったのである。

このように、i は目立つための試行錯誤の結果、大文字に落ち着いたわけである。

満を持して作られた j が結局 i の代わりになれなかったのは、悲しい物語である。

≪補足:SNSでは重宝されているi.≫

皮肉というか、朗報というか、SNSでは「私」を表すのに、小文字の i が使われている。

いちいち大文字に変換しなくていいからだ。

これまで目立たないという理由で隅に追いやられていた i が、IT時代に主役の座に躍り出ようとしている。

IT時代とはiがTopを取るiT時代なのかもしれない。

まさに、「人生は椅子取りゲーム」なのである。

2019/07/26

映画字幕の第一人者に、戸田奈津子さんがいる。

戸田さんは字幕について、以下のように語っている。

つまり、「言いたいことを、その場面状況に合うように適切に訳す」ことが大事になる。

これは、まさに「ライティングやスピーキング」などのアウトプットに求められる能力である。

そのため、日本の映画に英語字幕をつける作業は、英語のアウトプット力を養う最高の「訓練」になるといえる。

ということで、今回も日本の映画の英語字幕についてみていく。

11. Gachi-boy

今回、紹介するのは佐藤隆太さん主演の映画「ガチ☆ボーイ」である。

この映画にも英語字幕がついている。

この映画は、寝ると昨日の記憶がなくなってしまうという記憶障害をもつ青年が、「生きた証」を残すために、大学でプロレスを始めるという「青春ガチンコ」映画である。

笑いの中に感動もあり、個人的にも大好きな映画である。

今回は、この映画を象徴するセリフを取り上げる。

「自分の記憶に残らなくても、みんなの記憶に刻んでやれよ、お前の試合」

このような「カッコいい」セリフをその「カッコよさ」を損なわずに英訳する必要がある。

この点について戸田さんは次のように言っている。

この戸田さんの言葉を借りるなら、「映画の雰囲気をなるべくそのまま伝えられる英語力が要求される」ことになる。

上のセリフは、助動詞のmayとcanをうまく使い分け、さらに「記憶に刻む」にburn という動詞を選択し、次のように英訳されている。

今回は、'burn into' を取り上げる。

‘burn into~’ を日本語に訳すと「焼きつける」となる。

つまり、英語の前置詞のintoは、日本語では動詞の「つける」で訳される。

このように、英語は前置詞を効果的に使うので「前置詞言語」とよばれる。

一方、日本語は動詞を効果的に使うので「動詞言語」とよばれる。

そのため、英訳の際に、日本語の動詞を英語の前置詞を効果的に使って英訳すると、シンプルで英語らしい表現になる。

さらに、次のような表現も可能である。

特に、移動の際の「経路(=通り道)」は、英語の前置詞を使って効果的に訳すことができる。

このように、品詞(前置詞や動詞)という観点から、英語らしさ/日本語らしさを見ていくのも言語学的に面白いテーマである。

さらに考察を続けていくことにする。

(to be continued)

*****「補足資料」 ****

今回取り上げたシーンの英訳を実際に確かめてみたい人はこちら ↓

(3分ほどのシーンをあげているので、他の英訳もチェックしてほしい。)

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/H7C1ZM0WdNX5yfZieHXRbX7i3FlFQ0v1ajc4v6Hu0jV

ちなみに、「ガチ☆ボーイ」の予告編はこちら↓のサイトで見られる。

https://www.youtube.com/watch?v=wx4oVZpa9Vk

戸田さんは字幕について、以下のように語っている。

つまり、「言いたいことを、その場面状況に合うように適切に訳す」ことが大事になる。

これは、まさに「ライティングやスピーキング」などのアウトプットに求められる能力である。

そのため、日本の映画に英語字幕をつける作業は、英語のアウトプット力を養う最高の「訓練」になるといえる。

ということで、今回も日本の映画の英語字幕についてみていく。

11. Gachi-boy

今回、紹介するのは佐藤隆太さん主演の映画「ガチ☆ボーイ」である。

この映画にも英語字幕がついている。

この映画は、寝ると昨日の記憶がなくなってしまうという記憶障害をもつ青年が、「生きた証」を残すために、大学でプロレスを始めるという「青春ガチンコ」映画である。

笑いの中に感動もあり、個人的にも大好きな映画である。

今回は、この映画を象徴するセリフを取り上げる。

「自分の記憶に残らなくても、みんなの記憶に刻んでやれよ、お前の試合」

このような「カッコいい」セリフをその「カッコよさ」を損なわずに英訳する必要がある。

この点について戸田さんは次のように言っている。

この戸田さんの言葉を借りるなら、「映画の雰囲気をなるべくそのまま伝えられる英語力が要求される」ことになる。

上のセリフは、助動詞のmayとcanをうまく使い分け、さらに「記憶に刻む」にburn という動詞を選択し、次のように英訳されている。

今回は、'burn into' を取り上げる。

‘burn into~’ を日本語に訳すと「焼きつける」となる。

つまり、英語の前置詞のintoは、日本語では動詞の「つける」で訳される。

このように、英語は前置詞を効果的に使うので「前置詞言語」とよばれる。

一方、日本語は動詞を効果的に使うので「動詞言語」とよばれる。

そのため、英訳の際に、日本語の動詞を英語の前置詞を効果的に使って英訳すると、シンプルで英語らしい表現になる。

さらに、次のような表現も可能である。

特に、移動の際の「経路(=通り道)」は、英語の前置詞を使って効果的に訳すことができる。

このように、品詞(前置詞や動詞)という観点から、英語らしさ/日本語らしさを見ていくのも言語学的に面白いテーマである。

さらに考察を続けていくことにする。

(to be continued)

*****「補足資料」 ****

今回取り上げたシーンの英訳を実際に確かめてみたい人はこちら ↓

(3分ほどのシーンをあげているので、他の英訳もチェックしてほしい。)

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/H7C1ZM0WdNX5yfZieHXRbX7i3FlFQ0v1ajc4v6Hu0jV

ちなみに、「ガチ☆ボーイ」の予告編はこちら↓のサイトで見られる。

https://www.youtube.com/watch?v=wx4oVZpa9Vk

2019/07/22

<英語は「強弱リズム」である>

<どの語にアクセントを置くかで文の意味が変わる>

(なお、英語のアクセントと意味の関係については、The valley of ear (ch. 11)を参照)

12. Rhapsody (Gargoyles, Angels of Darkness)

母音は「口の開き方」で区別される。

(母音の三角形については、The valley of ear (ch. 9)を参照)

上の図にあるように、もっとも口を大きく開けると「ア」の音になるが、少し口を小さくして奥で発音(=口をすぼめて発音)すると「オ」になる。

このことを「えなりくんのものまね」を例にみてみよう。

えなりくんのモノマネのポイントは、「ア」を「オ」でいうということである。

えなりくんの言い方の特徴は「やや口をとがらせる」ことである。

「口をとがらす」と必然的に「口が狭くなる」のと「奥で発音する」ことになる。

これを母音の三角形に当てはめると、「あ」ではなく「お」の音になる。

つまり、「口をややとがらせて言う」ため、必然的に「あ」が「お」のようになるのである。

このように、母音ははっきとした「区切り」があるわけではなく、一定の範囲の間を動く「線上」で捉えられるものである。

そのため、言語によっては「母音の守備範囲」が異なる。

たとえば、英語のOは日本語よりも口を大きく開けて発音するため、「ア」に近い。

さらに、英語は「強弱リズム」であるため、「えなりくんのものまね」のようなことが起こりやすい。

具体的にいうと、強く発音する場合は「口が大きく」なり、弱く発音する場合は「口が狭く」なるため、「隣接する母音」に変化することが多い。

そのため、このような「空耳」が可能になる (RhapsodyのGargoyles, Angels of Darkness)。

ここでは、do itのoとiの母音に注目すると、doをかなり強く発音しているため、「ドゥ」が「ドォ」になっている。

また、英語のiは「エ」に近いが、口を大きく開けたままiを続けて発音しているため、「ア」に近く聞こえる。

実際に確かめてみたい人はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/7PMtnb8I6BegeDgWfGPRLrhR28CpB4rbPEFbJ05gAq4

≪補足映像資料≫

1.同じく ‘do it’ の空耳である本家の作品 (Van McCoy and the Soul City Symphonyの「The Hustle」) 。

この場合、do itがどう聞こえるかチェックして、各自で分析してみてほしい。

2.先ほどの「えなりくんのものまね」映像。詳しい解説付き。

母音に「区切り」があるわけではない。そのため、以下のようなことが起こる。

(i) 言語によって「母音の質」が異なる。

(ii) 口の開き方によって、母音の聞こえ方が違ってくる。

(to be continued)

**** <補足コメント> ****

空耳サークルの第3号作品は、JJ福井(初代副部長)のこの作品である。

実際の映像は上で紹介したサイトで聞けるので、ぜひ、聞いてみてほしい。

(なお、英語のアクセントと意味の関係については、The valley of ear (ch. 11)を参照)

12. Rhapsody (Gargoyles, Angels of Darkness)

母音は「口の開き方」で区別される。

(母音の三角形については、The valley of ear (ch. 9)を参照)

上の図にあるように、もっとも口を大きく開けると「ア」の音になるが、少し口を小さくして奥で発音(=口をすぼめて発音)すると「オ」になる。

このことを「えなりくんのものまね」を例にみてみよう。

えなりくんのモノマネのポイントは、「ア」を「オ」でいうということである。

えなりくんの言い方の特徴は「やや口をとがらせる」ことである。

「口をとがらす」と必然的に「口が狭くなる」のと「奥で発音する」ことになる。

これを母音の三角形に当てはめると、「あ」ではなく「お」の音になる。

つまり、「口をややとがらせて言う」ため、必然的に「あ」が「お」のようになるのである。

このように、母音ははっきとした「区切り」があるわけではなく、一定の範囲の間を動く「線上」で捉えられるものである。

そのため、言語によっては「母音の守備範囲」が異なる。

たとえば、英語のOは日本語よりも口を大きく開けて発音するため、「ア」に近い。

さらに、英語は「強弱リズム」であるため、「えなりくんのものまね」のようなことが起こりやすい。

具体的にいうと、強く発音する場合は「口が大きく」なり、弱く発音する場合は「口が狭く」なるため、「隣接する母音」に変化することが多い。

そのため、このような「空耳」が可能になる (RhapsodyのGargoyles, Angels of Darkness)。

ここでは、do itのoとiの母音に注目すると、doをかなり強く発音しているため、「ドゥ」が「ドォ」になっている。

また、英語のiは「エ」に近いが、口を大きく開けたままiを続けて発音しているため、「ア」に近く聞こえる。

実際に確かめてみたい人はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/7PMtnb8I6BegeDgWfGPRLrhR28CpB4rbPEFbJ05gAq4

≪補足映像資料≫

1.同じく ‘do it’ の空耳である本家の作品 (Van McCoy and the Soul City Symphonyの「The Hustle」) 。

この場合、do itがどう聞こえるかチェックして、各自で分析してみてほしい。

2.先ほどの「えなりくんのものまね」映像。詳しい解説付き。

母音に「区切り」があるわけではない。そのため、以下のようなことが起こる。

(i) 言語によって「母音の質」が異なる。

(ii) 口の開き方によって、母音の聞こえ方が違ってくる。

(to be continued)

**** <補足コメント> ****

空耳サークルの第3号作品は、JJ福井(初代副部長)のこの作品である。

実際の映像は上で紹介したサイトで聞けるので、ぜひ、聞いてみてほしい。

2019/07/18

以前、この人たちとばったり遭遇した。

信号待ちの短時間だったので、

「うちに来るときは、喜んで充電させてあげますね」 と伝えられなくて残念だった。

ちなみに、「うちに来るとき」は未来のことだけど、will comeではなく現在形のcomeを使って ‘when you come,…’ という。

今回は、when節やif節などの時制について扱う。

10. tense in when/if clauses (will or not)

問題: 次の文の違いは?

ここでのポイントは、when節の中にwillがあるかどうかで解釈が異なるということである。

「~するとき」のような「時」を表すwhenや「~なら」のような「条件」を表すifの場合、未来の出来事に対しても、現在形が使われる。

これはwhenとifに限ったことではない。

なぜ、whenやifなどには、未来のことでも現在形が使わるのだろうか?

この点に関しては、いくつか「仮説」がある。

今回は2つの仮説を取り上げる。

① all-or-nothing 説

上の2つの文は、「起こるか起こらないか(all-or-nothing)」がはっきりしている。

(1a)と(1b)はともに(i)の100%のケースを表している。

つまり、「そのような事態が実現した (=100%起こった) 場合」について述べている。

このように「実現した」ことを表すために、「事実」を表す現在形が使われる。

これに対して、willは「推量」的な意味があり、「100%起こるかは分からない」場合に使われる。

つまり、whenやifは「実現する」場合を想定しているため、現在形が使われる。

以上のことをまとめると、次のようになる。

② 相対テンス説

①の「all-or-nothing説」の反例として、whenやifにwillが現れる場合があることがあげられる。

反例1: 意志を表すwillはif節にも使われる。

反例2: 文脈によっては(意志を表さない)willがif節で使われる。

上の2つの文は両方OKであるが、意味が異なる。

具体的には、ifが表す「時間的な順序」に関係している。

通常、‘if A, (then) B’は、「もしAなら、(その場合は) B」という意味を表し、if節は時間的に先にくる。

この時間的な流れは上の最初の文にも当てはまるため、次のような意味になる。

<If you do the shopping, I’ll give you some money.の意味>

つまり、if節にwillがない場合は、if節の出来事が時間的に先に起こることを表す。

しかし、状況によっては時間の順序が「逆」になる場合もある。それがもう一方の文である。

<If you will do the shopping, I’ll give you some money.の意味>

つまり、if節にwillがある場合は、if節の出来事が時間的に後に起こることを表す。

ただし、このような「時間的な順序」でifが使われることは稀であるため、通常、ifにwillは現れない。

つまり、「普通」の状況ではwillを使うことがないだけである。

以上のことをまとめると、次のようになる。

このように、仮説が2つ以上ある場合は、どちらが妥当性が高いかを見極める必要がある。

具体的には、より多くのデータを説明できる方が記述的な妥当性が高いことになるが、かといって説明が複雑でごちゃごちゃしていては理論的な妥当性は低いといえる。

シンプルかつ的確にデータを説明できる仮説を追求する必要がるある。

“What physics looks for: the simplest possible system of thought which will bind together the observed facts.” (Einstein)

(物理学が求めているのは、観察された個々の事実を結びつけるための、最も単純な思考のシステム。 -アインシュタイン (物理学者)-)

言語は「一筋縄」にはいかない。

ゆえに、面白い。

(to be continued)

***** <補足コメント:「通常」に隠された事実>****

「普通」の状況が目立つという点では、if節の後のwillとbe going toの対比も似ている。

まず、willとbe going toの違いは、次のようになる。

つまり、willは「今、決めた」感が強い。

そのため、if節の後の文で使うのが「しっくり」くる。

というのも、「ある条件(=if節)」が与えられた後で、「じゃあん、こうしようかな」という意味を表すには、willがぴったりだからである。

しかし、be going toが可能な状況もある。

この場合は、「ある条件が与えられる」前からすることが決まっていることを表す。

ただし、このような状況は稀であるため、「普通」はifの後の文ではwillがくるだけである。

このように、「普通」のケースによって「隠されている」事実を明らかにすることで、言語に対する知見がさらに深まるといえる。

信号待ちの短時間だったので、

「うちに来るときは、喜んで充電させてあげますね」 と伝えられなくて残念だった。

ちなみに、「うちに来るとき」は未来のことだけど、will comeではなく現在形のcomeを使って ‘when you come,…’ という。

今回は、when節やif節などの時制について扱う。

10. tense in when/if clauses (will or not)

問題: 次の文の違いは?

ここでのポイントは、when節の中にwillがあるかどうかで解釈が異なるということである。

「~するとき」のような「時」を表すwhenや「~なら」のような「条件」を表すifの場合、未来の出来事に対しても、現在形が使われる。

これはwhenとifに限ったことではない。

なぜ、whenやifなどには、未来のことでも現在形が使わるのだろうか?

この点に関しては、いくつか「仮説」がある。

今回は2つの仮説を取り上げる。

① all-or-nothing 説

上の2つの文は、「起こるか起こらないか(all-or-nothing)」がはっきりしている。

(1a)と(1b)はともに(i)の100%のケースを表している。

つまり、「そのような事態が実現した (=100%起こった) 場合」について述べている。

このように「実現した」ことを表すために、「事実」を表す現在形が使われる。

これに対して、willは「推量」的な意味があり、「100%起こるかは分からない」場合に使われる。

つまり、whenやifは「実現する」場合を想定しているため、現在形が使われる。

以上のことをまとめると、次のようになる。

② 相対テンス説

①の「all-or-nothing説」の反例として、whenやifにwillが現れる場合があることがあげられる。

反例1: 意志を表すwillはif節にも使われる。

反例2: 文脈によっては(意志を表さない)willがif節で使われる。

上の2つの文は両方OKであるが、意味が異なる。

具体的には、ifが表す「時間的な順序」に関係している。

通常、‘if A, (then) B’は、「もしAなら、(その場合は) B」という意味を表し、if節は時間的に先にくる。

この時間的な流れは上の最初の文にも当てはまるため、次のような意味になる。

<If you do the shopping, I’ll give you some money.の意味>

つまり、if節にwillがない場合は、if節の出来事が時間的に先に起こることを表す。

しかし、状況によっては時間の順序が「逆」になる場合もある。それがもう一方の文である。

<If you will do the shopping, I’ll give you some money.の意味>

つまり、if節にwillがある場合は、if節の出来事が時間的に後に起こることを表す。

ただし、このような「時間的な順序」でifが使われることは稀であるため、通常、ifにwillは現れない。

つまり、「普通」の状況ではwillを使うことがないだけである。

以上のことをまとめると、次のようになる。

このように、仮説が2つ以上ある場合は、どちらが妥当性が高いかを見極める必要がある。

具体的には、より多くのデータを説明できる方が記述的な妥当性が高いことになるが、かといって説明が複雑でごちゃごちゃしていては理論的な妥当性は低いといえる。

シンプルかつ的確にデータを説明できる仮説を追求する必要がるある。

“What physics looks for: the simplest possible system of thought which will bind together the observed facts.” (Einstein)

(物理学が求めているのは、観察された個々の事実を結びつけるための、最も単純な思考のシステム。 -アインシュタイン (物理学者)-)

言語は「一筋縄」にはいかない。

ゆえに、面白い。

(to be continued)

***** <補足コメント:「通常」に隠された事実>****

「普通」の状況が目立つという点では、if節の後のwillとbe going toの対比も似ている。

まず、willとbe going toの違いは、次のようになる。

つまり、willは「今、決めた」感が強い。

そのため、if節の後の文で使うのが「しっくり」くる。

というのも、「ある条件(=if節)」が与えられた後で、「じゃあん、こうしようかな」という意味を表すには、willがぴったりだからである。

しかし、be going toが可能な状況もある。

この場合は、「ある条件が与えられる」前からすることが決まっていることを表す。

ただし、このような状況は稀であるため、「普通」はifの後の文ではwillがくるだけである。

このように、「普通」のケースによって「隠されている」事実を明らかにすることで、言語に対する知見がさらに深まるといえる。

6. Sequence of Tenses

『5秒語に意外な結末』という本に、「未来から来た少年」という話がある。

その「前半」がこれ ↓ である。

大工が未来から来た少年に言った言葉が、この話の「オチ」であるが、なんと言ったか分かるだろうか?

ヒントは、大工がその言葉を言ったのは「2日後(=2日後の未来)」である。

9月頃に『正しく書いて読むための英文法用語事典』が発売される予定である。

自分が担当したのは5章の「時制と相」と7章の「態と否定」である。

先週末に再校ゲラのチェックが終わった。

なお、全体の詳細はこちら ↓ に載っている。

www.asakura.co.jp/books/isbn/978-4-254-51062-1/

すべての文法項目を見開き2ページで説明している。

この分量で説明するためには、文法用語が表す「エッセンス」を捉えることを要求された。

それは、challengingかつinterestingな作業であった。

“People who know little are usually great talkers, while men who know much say little.” (Jean Jacques Rousseau)

(ものをあまり知らない人というのは、たいていよくしゃべるが、多くのことを知っている人は、あまりしゃべらないものだ。-ジャン・ジャック・ルソー-)

カッコよくまとめたが、要は「番宣(本の宣伝)」であった・・・

(「見開き2ページしばり」に耐えながら書いたので、宣伝させて!)

ちなみに、冒頭の物語の「オチ」は、これ ↓ である。

「おととい(2日前)に来い」と言われたので、タイムマシンで2日前に戻ってきたという「オチ」である。

「おととい来やがれ」という言い方は、面白い表現である。

「おととい (=過去)」に「来い」という命令 (=未来)をしているため、時制が不一致である。

そのため、現実には不可能なことであるので、「もう来るな」という意味になる。

****「時制の一致」 ****

今回の本の中で「時制の一致」を扱った。

まず、押さえておくべきことは、時制の一致は「過去形」の場合にのみ起こるということである。

さらに、「一致」というからには、「何を何に一致させるのか」ということが問題になるが、

「時制の一致」は「現在形を過去形に一致させる」現象である。

つまり、現在形で表すべき状況に対しても過去形が使われる。

では、なぜ、現在形を過去形にするのだろうか?

この点がわかれば、「時制の一致」を理解したことになる。

簡潔にいうと「現在の状況には関心がない場合に、過去の状況として捉える」といえる。

このことをよく表しているのが、次の例である。

上の例では「なんて言ったか」や「知らなかった」ということに焦点がある。

言い換えれば、現在の状況には関心がないため、すべて過去形で統一されている。

事実、現在のことに意識がある場合は、「時制の一致」は起こさない。

「現在に関心がある」=「話し手もその内容を支持している」ということになる。

この「感覚」は日本語にもある。

たとえば、昨日のお礼を言う際に、以下の2つの言い方が可能である。

1.昨日はありがとうございました。

2.昨日はありがとうございます。

昨日のお礼なので、1のように「ありがとうございました」と言えばいいが、2のように「ありがとうございます」というと、「昨日のお礼+今の感謝の気持ち」という感じが出るように思われる。

つまり、現在にも関心がある場合は「ございます」という「現在形」を使う。

このように、時制の一致は機械的な文法操作ではなく、話者の気持ちを反映するための「手段」だといえる。

なお、このテーマに関心がある方はLakoff (1970)の論文がおすすめである。

そこでは、時制の一致をさらに踏み込んで捉えているが、扱っている例文も興味深く、たとえば、以下のような対比を扱っている。

この論文に興味がある方は、こちら ↓

https://yahoo.jp/box/-I2o9m

『5秒語に意外な結末』という本に、「未来から来た少年」という話がある。

その「前半」がこれ ↓ である。

大工が未来から来た少年に言った言葉が、この話の「オチ」であるが、なんと言ったか分かるだろうか?

ヒントは、大工がその言葉を言ったのは「2日後(=2日後の未来)」である。

9月頃に『正しく書いて読むための英文法用語事典』が発売される予定である。

自分が担当したのは5章の「時制と相」と7章の「態と否定」である。

先週末に再校ゲラのチェックが終わった。

なお、全体の詳細はこちら ↓ に載っている。

www.asakura.co.jp/books/isbn/978-4-254-51062-1/

すべての文法項目を見開き2ページで説明している。

この分量で説明するためには、文法用語が表す「エッセンス」を捉えることを要求された。

それは、challengingかつinterestingな作業であった。

“People who know little are usually great talkers, while men who know much say little.” (Jean Jacques Rousseau)

(ものをあまり知らない人というのは、たいていよくしゃべるが、多くのことを知っている人は、あまりしゃべらないものだ。-ジャン・ジャック・ルソー-)

カッコよくまとめたが、要は「番宣(本の宣伝)」であった・・・

(「見開き2ページしばり」に耐えながら書いたので、宣伝させて!)

ちなみに、冒頭の物語の「オチ」は、これ ↓ である。

「おととい(2日前)に来い」と言われたので、タイムマシンで2日前に戻ってきたという「オチ」である。

「おととい来やがれ」という言い方は、面白い表現である。

「おととい (=過去)」に「来い」という命令 (=未来)をしているため、時制が不一致である。

そのため、現実には不可能なことであるので、「もう来るな」という意味になる。

****「時制の一致」 ****

今回の本の中で「時制の一致」を扱った。

まず、押さえておくべきことは、時制の一致は「過去形」の場合にのみ起こるということである。

さらに、「一致」というからには、「何を何に一致させるのか」ということが問題になるが、

「時制の一致」は「現在形を過去形に一致させる」現象である。

つまり、現在形で表すべき状況に対しても過去形が使われる。

では、なぜ、現在形を過去形にするのだろうか?

この点がわかれば、「時制の一致」を理解したことになる。

簡潔にいうと「現在の状況には関心がない場合に、過去の状況として捉える」といえる。

このことをよく表しているのが、次の例である。

上の例では「なんて言ったか」や「知らなかった」ということに焦点がある。

言い換えれば、現在の状況には関心がないため、すべて過去形で統一されている。

事実、現在のことに意識がある場合は、「時制の一致」は起こさない。

「現在に関心がある」=「話し手もその内容を支持している」ということになる。

この「感覚」は日本語にもある。

たとえば、昨日のお礼を言う際に、以下の2つの言い方が可能である。

1.昨日はありがとうございました。

2.昨日はありがとうございます。

昨日のお礼なので、1のように「ありがとうございました」と言えばいいが、2のように「ありがとうございます」というと、「昨日のお礼+今の感謝の気持ち」という感じが出るように思われる。

つまり、現在にも関心がある場合は「ございます」という「現在形」を使う。

このように、時制の一致は機械的な文法操作ではなく、話者の気持ちを反映するための「手段」だといえる。

なお、このテーマに関心がある方はLakoff (1970)の論文がおすすめである。

そこでは、時制の一致をさらに踏み込んで捉えているが、扱っている例文も興味深く、たとえば、以下のような対比を扱っている。

この論文に興味がある方は、こちら ↓

https://yahoo.jp/box/-I2o9m

2019/07/12

国が違えば、「誉め言葉」も違ってくる。

たとえば、日本では「顔が小さい」は誉め言葉であるが、ドイツでは「脳みそが小さい(=バカ)」という「ののしり言葉」になるそうだ。

今回は言葉における丁寧さ (politeness)について考察していく。

9. politeness (want/would like to)

ここでのポイントは、英語では相手に何かを勧める際にwant / would like to (~したい)を使って、相手の気持ちを確認する表現が可能なことである。

これに対して、上の英語を日本語に「直訳」した「紅茶が欲しいですか?」という表現は、失礼な印象を与える。

この点に関して、日英比較の観点から、以下のような指摘がある。

(『英語教師が知っておきたい 日本語のしくみ』 高嶋幸太 著より)

他の例もみてみよう。

この場合も、Would you like to come with me?をそのまま訳して「一緒に来たい?」というと、「来たいなら、一緒に行ってあげてもいい」というニュアンスが出るため、失礼な言い方になる。

事実、上の英文は「一緒に行きませんか?」という訳になっている。

さらに、英語では以下のような表現も可能である。

この例の「直訳」は特に失礼である。

なぜなら、「私に窓を閉めてほしい?」というのは、「閉めてあげてもいい」というかなりの「上から目線」になるからである。

しかし、‘Would you like me to~’ は「自分から率先してやっている」というニュアンスが出るとのことである。

さらに、この点に関して、以下の面白いエピソードが紹介されている。

(『日本人の英語表現』 T.D・ミント 著より)

つまり、相手に何かを勧める場合に、英語ではwant/would like toを使っても失礼にならないが、日本語で「~したい/~ほしい」を使うのは失礼になる。

「なぜ、日英語でこのような差がでるのだろうか?」

この問題は、「相手の気持ちにどこまで踏み込めるか」の違いから説明できる。

たとえば、英語と日本語では「感情を表す形容詞」に関して違いがみられる。

1.He is sad.

2.??彼は悲しい。 (「彼は悲しそうだ」ならOK)

1にあるように、英語では he is sad.といえるが、これを2のように「彼は悲しい」と訳すと変である。

なぜなら、他人の気持ちを「勝手に決めつける」のは変だからである

そのため、he is sadは「彼は悲しそうだ」と訳される。

このことからも、英語は日本語よりも「相手の気持ちに踏み込める」ことがわかる。

そのため、このような表現も可能になる。

(映画 『スパイダーマン2』より)

このシーンを映像で確認したい人は、こちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/d2G5n3QXWFNWTuMWLV6unPocxoU333c9pyVxdzzhjlG

なお、映画では ‘You might want to’は「これも」と意訳されているが、お客に対しても使える丁寧な表現であるというのがポイントである。

これを「直訳」すると、「あなたは~したくなるかもしれません」となり、相手の気持ちをこちらが操っているような「ありえない」表現になってしまう。

しかし、英語ではYou might want to~. は丁寧な表現とされている。

このように、相手の気持ちまで踏み込めるかどうかで、丁寧さ(politeness)の表し方も異なってくる。

丁寧さについては、さらに考察を進めていくことにする。

(to be continued)

***** <補足コメント: 丁寧さに関する共通性>****

丁寧さに関しては、言語間の違いにのみ焦点が当てられることが多いが、共通性もある。

今回、英語は相手の気持ちに踏み込める度合いが強いことをみたが、度合いが強いだけで、英語でも「相手の気持ちを尊重」する方がより丁寧になる。

さらに、英語では、何かを依頼する場合、willよりcanを使った方が丁寧であるとされている。

その理由は、willは「意志」を表すため、‘Will you …?’を使うと相手は「~する気持ちはあるか?」と聞かれていることになり、依頼を断りにくくなるからである。

つまり、「相手の気持ちに踏み込む度合い」に違いがあったても、「相手の気持ちを尊重する」ことは日英語ともに丁寧さにつながる。

このように、言語間の「共通性」から丁寧さを捉えてみるのも面白いだろう。

たとえば、日本では「顔が小さい」は誉め言葉であるが、ドイツでは「脳みそが小さい(=バカ)」という「ののしり言葉」になるそうだ。

今回は言葉における丁寧さ (politeness)について考察していく。

9. politeness (want/would like to)

ここでのポイントは、英語では相手に何かを勧める際にwant / would like to (~したい)を使って、相手の気持ちを確認する表現が可能なことである。

これに対して、上の英語を日本語に「直訳」した「紅茶が欲しいですか?」という表現は、失礼な印象を与える。

この点に関して、日英比較の観点から、以下のような指摘がある。

(『英語教師が知っておきたい 日本語のしくみ』 高嶋幸太 著より)

他の例もみてみよう。

この場合も、Would you like to come with me?をそのまま訳して「一緒に来たい?」というと、「来たいなら、一緒に行ってあげてもいい」というニュアンスが出るため、失礼な言い方になる。

事実、上の英文は「一緒に行きませんか?」という訳になっている。

さらに、英語では以下のような表現も可能である。

この例の「直訳」は特に失礼である。

なぜなら、「私に窓を閉めてほしい?」というのは、「閉めてあげてもいい」というかなりの「上から目線」になるからである。

しかし、‘Would you like me to~’ は「自分から率先してやっている」というニュアンスが出るとのことである。

さらに、この点に関して、以下の面白いエピソードが紹介されている。

(『日本人の英語表現』 T.D・ミント 著より)

つまり、相手に何かを勧める場合に、英語ではwant/would like toを使っても失礼にならないが、日本語で「~したい/~ほしい」を使うのは失礼になる。

「なぜ、日英語でこのような差がでるのだろうか?」

この問題は、「相手の気持ちにどこまで踏み込めるか」の違いから説明できる。

たとえば、英語と日本語では「感情を表す形容詞」に関して違いがみられる。

1.He is sad.

2.??彼は悲しい。 (「彼は悲しそうだ」ならOK)

1にあるように、英語では he is sad.といえるが、これを2のように「彼は悲しい」と訳すと変である。

なぜなら、他人の気持ちを「勝手に決めつける」のは変だからである

そのため、he is sadは「彼は悲しそうだ」と訳される。

このことからも、英語は日本語よりも「相手の気持ちに踏み込める」ことがわかる。

そのため、このような表現も可能になる。

(映画 『スパイダーマン2』より)

このシーンを映像で確認したい人は、こちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/d2G5n3QXWFNWTuMWLV6unPocxoU333c9pyVxdzzhjlG

なお、映画では ‘You might want to’は「これも」と意訳されているが、お客に対しても使える丁寧な表現であるというのがポイントである。

これを「直訳」すると、「あなたは~したくなるかもしれません」となり、相手の気持ちをこちらが操っているような「ありえない」表現になってしまう。

しかし、英語ではYou might want to~. は丁寧な表現とされている。

このように、相手の気持ちまで踏み込めるかどうかで、丁寧さ(politeness)の表し方も異なってくる。

丁寧さについては、さらに考察を進めていくことにする。

(to be continued)

***** <補足コメント: 丁寧さに関する共通性>****

丁寧さに関しては、言語間の違いにのみ焦点が当てられることが多いが、共通性もある。

今回、英語は相手の気持ちに踏み込める度合いが強いことをみたが、度合いが強いだけで、英語でも「相手の気持ちを尊重」する方がより丁寧になる。

さらに、英語では、何かを依頼する場合、willよりcanを使った方が丁寧であるとされている。

その理由は、willは「意志」を表すため、‘Will you …?’を使うと相手は「~する気持ちはあるか?」と聞かれていることになり、依頼を断りにくくなるからである。

つまり、「相手の気持ちに踏み込む度合い」に違いがあったても、「相手の気持ちを尊重する」ことは日英語ともに丁寧さにつながる。

このように、言語間の「共通性」から丁寧さを捉えてみるのも面白いだろう。

2019/07/10

前回 (The sign of the language (Q5))の Quiz2 (英語なぞかけ問題)の答え。

6. Japanese Case (‘de’-‘wo’ alternation)

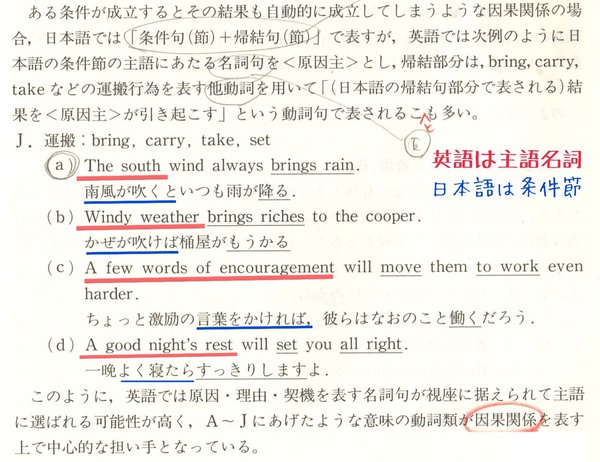

英語の文の中には「書き換え」が可能なものがある。

その1つに「壁塗り交替」とよばれるものがある。

smear (塗る)は「塗るもの」であるpaint (ペンキ)を目的語にした1の文も可能であるし、「塗る場所」であるwall (壁) を目的語にした2の文も可能である。

これを図示すると次のようになる。

(以下の図では、smearの代わりに spray(スプレーで塗る)という動詞が使われている。)

上の2つの文はともに「ペンキを壁に塗った」という意味を表すが、「ニュアンス」が異なる。

具体的にいうと、「壁をどのくらい塗ったか」という点で違いが出る。

1の文:目的語がpaint (ペンキ) → 壁の一部だけを塗ったという「部分解釈」が可能

2の文: 目的語がwall (壁) → 壁全体を塗ったという「全体解釈」が強い

つまり、目的語に焦点が置かれるため、解釈に違いが出てくる。

1.smear paint on the wall (paintに焦点 → 「ペンキを塗っている」という解釈)

2.smear wall with paint (wallに焦点 → 「壁を塗った」という解釈)

同様に、load (積む)の場合も同じ解釈の違いが出る。

この点に関連して、今回は日本語の目的語の「を」に関する問題を取り上げる。

<Quiz 1>

(1a)の「ペンキで」を(1b)のように「ペンキを」にしても、ともに「ペンキを塗る」ことを表す。

(1) a. ペンキで 壁を 塗る。

b. ペンキを 塗る。

このような例はほかにもある。

たとえば、(2)は両方とも「辞書を調べる」という意味になる。

(2) a. 辞書で 単語を 調べる。

b. 辞書を 調べる。

しかし、常にこのような「で」と「を」の交替が可能ではない。事実、(3)と(4)では意味が異なる。

(3) a. 機械で 荷物を 積む。

b. ≠機械を積む。(「機械そのものを積む」という意味になってしまう)

(4) a. 地図で モロッコを 探す。

b. ≠地図を探す。(「地図そのものを探す」という意味になってしまう)

どのような場合に、「で」と「を」の交替が可能なのだろうか?

(いろいろと例文を考えてみよう!)

<Quiz 2>

ドラえもんの名セリフの中に、「ジャイアンのパラドックス」がある。

カッコに入るセリフを考えてみよう。

(*大喜利的に自分でうまいセリフを考えてもOK!)

*「答え」は後日、「コメント」欄に提示 (次のQuizの冒頭に書く場合もある)

**** <補足コメント>****

自分が「日本一」だと思っているラーメンは、この↓ラーメンである。

「動くラーメン」が目印だ。

先日も、「上田でこのラーメンを食べた」。

(ちなみに、この場合は「で」と「を」入れ替えて「*上田を食べた」とは言えない。)

6. Japanese Case (‘de’-‘wo’ alternation)

英語の文の中には「書き換え」が可能なものがある。

その1つに「壁塗り交替」とよばれるものがある。

smear (塗る)は「塗るもの」であるpaint (ペンキ)を目的語にした1の文も可能であるし、「塗る場所」であるwall (壁) を目的語にした2の文も可能である。

これを図示すると次のようになる。

(以下の図では、smearの代わりに spray(スプレーで塗る)という動詞が使われている。)

上の2つの文はともに「ペンキを壁に塗った」という意味を表すが、「ニュアンス」が異なる。

具体的にいうと、「壁をどのくらい塗ったか」という点で違いが出る。

1の文:目的語がpaint (ペンキ) → 壁の一部だけを塗ったという「部分解釈」が可能

2の文: 目的語がwall (壁) → 壁全体を塗ったという「全体解釈」が強い

つまり、目的語に焦点が置かれるため、解釈に違いが出てくる。

1.smear paint on the wall (paintに焦点 → 「ペンキを塗っている」という解釈)

2.smear wall with paint (wallに焦点 → 「壁を塗った」という解釈)

同様に、load (積む)の場合も同じ解釈の違いが出る。

この点に関連して、今回は日本語の目的語の「を」に関する問題を取り上げる。

<Quiz 1>

(1a)の「ペンキで」を(1b)のように「ペンキを」にしても、ともに「ペンキを塗る」ことを表す。

(1) a. ペンキで 壁を 塗る。

b. ペンキを 塗る。

このような例はほかにもある。

たとえば、(2)は両方とも「辞書を調べる」という意味になる。

(2) a. 辞書で 単語を 調べる。

b. 辞書を 調べる。

しかし、常にこのような「で」と「を」の交替が可能ではない。事実、(3)と(4)では意味が異なる。

(3) a. 機械で 荷物を 積む。

b. ≠機械を積む。(「機械そのものを積む」という意味になってしまう)

(4) a. 地図で モロッコを 探す。

b. ≠地図を探す。(「地図そのものを探す」という意味になってしまう)

どのような場合に、「で」と「を」の交替が可能なのだろうか?

(いろいろと例文を考えてみよう!)

<Quiz 2>

ドラえもんの名セリフの中に、「ジャイアンのパラドックス」がある。

カッコに入るセリフを考えてみよう。

(*大喜利的に自分でうまいセリフを考えてもOK!)

*「答え」は後日、「コメント」欄に提示 (次のQuizの冒頭に書く場合もある)

**** <補足コメント>****

自分が「日本一」だと思っているラーメンは、この↓ラーメンである。

(*あくまで個人の感想です。)

「動くラーメン」が目印だ。

先日も、「上田でこのラーメンを食べた」。

(ちなみに、この場合は「で」と「を」入れ替えて「*上田を食べた」とは言えない。)

2019/07/08

映画の字幕には「1秒4文字」という制約がある。

(この点に関しては、The hound of the books & movies (Frozen)を参照)

もし、原作の英語に「忠実に訳す」となると、字幕が長すぎて読み切れないままシーンが変わってしまうことにもなりかねない。

そのため、意訳や要約で対応することが求められる。

具体例をみてみよう。

(『字幕屋のホンネ気に』太田直子 著より)

「どうしたんだ」というセリフですら、場合によっては短縮しないといけないというシビアな世界であるが、逆に言えば、「シンプルかつ的確に」伝えるいい訓練にもなる。

上の3つのセリフは指定された字数でいうと、次のようになる。

日本語の場合、3つの文字(漢字、ひらがな、カタカナ)をもつため、「字幕に向いている言語」といえる。

たとえば、漢字を使って「文字数をかせぐ」こともできる。

これに対して、英語はアルファベットのみであるため、字幕つくりは難しい。

今回は、日本の映画の英語字幕についてみていく。

10. Hero

キムタク主演の映画「Hero」には英語字幕がついている。

今回は、この2つの場面の英訳を取り上げる。

①「こんなところに後頭部を打ち付けたら、死んじゃうよな」

上の文は、「こんなところに~たら」をifを使って訳すこともできる。

しかし、映画では「文脈」を効果的に使い、英語らしく訳すことが重要となる。

この場合、「後頭部を打ち付けた」ことは前のシーンで分かっているため、そのことを代名詞のthatを使って表し、次のように英訳されている。

英語では「原因と結果」を表す場合、原因を主語にした「無生物主語」が好まれる。

今回の英訳では、「こんなところに後頭部を打ち付けたら」という条件節を主語 (= that)にした無生物主語文が使われているが、このようなパターンの文は英語ではよく使われる。

② 「この車を処分していますよ」

上の文には、2つの意味がある。

(i) 自分で車を処分した

(ii) 誰かに車を処分してもらった

この場面では(ii)の意味であるため、次のように英訳されている。

このように、誰かにしてもらったことを表す場合は、haveを使った「使役文」で書く必要がある。

もし、ここを He demolished his car.としてしまうと、「自分で処分した」という意味になってしまう。

日本語では、たとえ誰かにやってもらった場合でも、「~してもらった」と言わずに、「状況」から意味を理解するのが普通である。

たとえば、誰かに「髪を切ってもらった」場合でも、「髪を切った」といえる。

しかし、英語では「切ってもらった」場合はhaveを使って表現する。

このような日英語の差は言語学的にも面白いテーマである。

さらに考察を続けていくことにする。

(to be continued)

*****「補足:吹き替えと印象」 ****

今回取り上げたシーンの英訳を実際に確かめてみたい人はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/Qm3Ox4nymDZzIz7sr4gQ4FRUTN95Z4e6D9YtgayjZSV

「Hero」は、英訳がすごくうまい(上から目線)のと、キムタクのカッコよさがよく分かる、いい映画である。

(この点に関しては、The hound of the books & movies (Frozen)を参照)

もし、原作の英語に「忠実に訳す」となると、字幕が長すぎて読み切れないままシーンが変わってしまうことにもなりかねない。

そのため、意訳や要約で対応することが求められる。

具体例をみてみよう。

(『字幕屋のホンネ気に』太田直子 著より)

「どうしたんだ」というセリフですら、場合によっては短縮しないといけないというシビアな世界であるが、逆に言えば、「シンプルかつ的確に」伝えるいい訓練にもなる。

上の3つのセリフは指定された字数でいうと、次のようになる。

日本語の場合、3つの文字(漢字、ひらがな、カタカナ)をもつため、「字幕に向いている言語」といえる。

たとえば、漢字を使って「文字数をかせぐ」こともできる。

これに対して、英語はアルファベットのみであるため、字幕つくりは難しい。

今回は、日本の映画の英語字幕についてみていく。

10. Hero

キムタク主演の映画「Hero」には英語字幕がついている。

今回は、この2つの場面の英訳を取り上げる。

①「こんなところに後頭部を打ち付けたら、死んじゃうよな」

上の文は、「こんなところに~たら」をifを使って訳すこともできる。

しかし、映画では「文脈」を効果的に使い、英語らしく訳すことが重要となる。

この場合、「後頭部を打ち付けた」ことは前のシーンで分かっているため、そのことを代名詞のthatを使って表し、次のように英訳されている。

英語では「原因と結果」を表す場合、原因を主語にした「無生物主語」が好まれる。

今回の英訳では、「こんなところに後頭部を打ち付けたら」という条件節を主語 (= that)にした無生物主語文が使われているが、このようなパターンの文は英語ではよく使われる。

② 「この車を処分していますよ」

上の文には、2つの意味がある。

(i) 自分で車を処分した

(ii) 誰かに車を処分してもらった

この場面では(ii)の意味であるため、次のように英訳されている。

このように、誰かにしてもらったことを表す場合は、haveを使った「使役文」で書く必要がある。

もし、ここを He demolished his car.としてしまうと、「自分で処分した」という意味になってしまう。

日本語では、たとえ誰かにやってもらった場合でも、「~してもらった」と言わずに、「状況」から意味を理解するのが普通である。

たとえば、誰かに「髪を切ってもらった」場合でも、「髪を切った」といえる。

しかし、英語では「切ってもらった」場合はhaveを使って表現する。

このような日英語の差は言語学的にも面白いテーマである。

さらに考察を続けていくことにする。

(to be continued)

*****「補足:吹き替えと印象」 ****

今回取り上げたシーンの英訳を実際に確かめてみたい人はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/Qm3Ox4nymDZzIz7sr4gQ4FRUTN95Z4e6D9YtgayjZSV

「Hero」は、英訳がすごくうまい(上から目線)のと、キムタクのカッコよさがよく分かる、いい映画である。

2019/07/04

前回 (The sign of the language (Q4))の Quiz2 (ジョーク問題)の答え。

5. the property of ‘masaka’

次の文はどっちが正しいだろうか?

答えはBである。

つまり、during は「期間」を表し、forは「期間の長さ」を表す。

さらに一歩踏み込んでみると、以下のようになる。

・duringはthis summer (この夏)のような「特定の期間」とともに使われる。

・forは3 hours (3時間)のような「不特定の期間」とともに使われる。

(期間の長さを表すが「いつの3時間」かは特定されないため「不特定の期間」)

つまり、duringとforの違いは「特定か不特定か」の違いから捉えられる。

この「特定」と「不特定」の違いは、冠詞のtheとaの違いでもある。

よって、「duringとforの違い」も「theとaの違い」もともに「特定か不特定かの違い」から捉えられることになる。

このように、「何と一緒に使われるか」をみることで、その語句の特徴をさらに深いレベルで捉えることが可能になる。

そして、深いレベルで捉えることによって、一見つながりがないような現象につながりがあることを「発見」する可能性も出てくる。

この点に関連して、今回はこの問題を取り上げる。

<Quiz 1>

次の対比にあるように、「まさか」は「とは」がなければアウトになる。

a. まさか見た目の話だったとは。 (OK)

b. *まさか見た目の話だった。 (ダメ)

「とは」が含まれている(a)はOKだが、「とは」が含まれていない(b)はダメである。

なぜ「とは」があると文法的になるのだろうか?

この点から、「まさか」の特徴を考えてみよう (他にも、「まさか」が使われる例を考えてみよう!)。

<Quiz 2>

次のジョークは「英語のなぞかけ」である。

カッコに入る英単語を考えて、英語のなぞかけを完成させてみよう! (『英語しゃれ辞典』より)

*「答え」は後日、「コメント」欄に提示 (次のQuizの冒頭に書く場合もある)

**** <補足コメント>****

ワトソン君はと中国からの留学生であるビーリンさんとともに、中華料理店の研究(=単なる食べ歩き)をしているが、チャーハンのうまさとともに、その量にもびっくりであった。

会計の際に、ビーリンさんが店の中国の店員と中国語で楽しそうに会話をしていた。

ビーリンさんがいる間に、中国語をマスターしたい。

5. the property of ‘masaka’

次の文はどっちが正しいだろうか?

答えはBである。

つまり、during は「期間」を表し、forは「期間の長さ」を表す。

さらに一歩踏み込んでみると、以下のようになる。

・duringはthis summer (この夏)のような「特定の期間」とともに使われる。

・forは3 hours (3時間)のような「不特定の期間」とともに使われる。

(期間の長さを表すが「いつの3時間」かは特定されないため「不特定の期間」)

つまり、duringとforの違いは「特定か不特定か」の違いから捉えられる。

この「特定」と「不特定」の違いは、冠詞のtheとaの違いでもある。

よって、「duringとforの違い」も「theとaの違い」もともに「特定か不特定かの違い」から捉えられることになる。

このように、「何と一緒に使われるか」をみることで、その語句の特徴をさらに深いレベルで捉えることが可能になる。

そして、深いレベルで捉えることによって、一見つながりがないような現象につながりがあることを「発見」する可能性も出てくる。

この点に関連して、今回はこの問題を取り上げる。

<Quiz 1>

次の対比にあるように、「まさか」は「とは」がなければアウトになる。

a. まさか見た目の話だったとは。 (OK)

b. *まさか見た目の話だった。 (ダメ)

「とは」が含まれている(a)はOKだが、「とは」が含まれていない(b)はダメである。

なぜ「とは」があると文法的になるのだろうか?

この点から、「まさか」の特徴を考えてみよう (他にも、「まさか」が使われる例を考えてみよう!)。

<Quiz 2>

次のジョークは「英語のなぞかけ」である。

カッコに入る英単語を考えて、英語のなぞかけを完成させてみよう! (『英語しゃれ辞典』より)

*「答え」は後日、「コメント」欄に提示 (次のQuizの冒頭に書く場合もある)

**** <補足コメント>****

ワトソン君はと中国からの留学生であるビーリンさんとともに、中華料理店の研究(=単なる食べ歩き)をしているが、チャーハンのうまさとともに、その量にもびっくりであった。

会計の際に、ビーリンさんが店の中国の店員と中国語で楽しそうに会話をしていた。

ビーリンさんがいる間に、中国語をマスターしたい。

2019/07/01

<英語は「強弱リズム」である>

(i) 母音に強いアクセントが置かれる。

( 母音: 「あ(a)、い(i)、う(u)、え(e)、お(o)」/子音:それ以外)

(ii) 「内容語」は強く、「機能語」は弱く発音される

(「機能語」:独自の意味をもたない冠詞や前置詞や代名詞など)

(なお、英語のアクセントについては、The valley of ear (ch. 6) も参照)

11. Michael Jackson (Man in the mirror)

英語は強弱をうまく使う言語である。

たとえば、次の英文もどこを強く読むかで意味が変わってくる。

上の文は、アクセントをどこに置くかで、次のようにニュアンスが変わってくる。

(赤字が強く発音されるところ)

このように、英語のアクセントは比較的「自由に移動」できる。

その上で、英語では「リズムがいい」ことが好まれる。

たとえば、アメリカで人気のアニメに「トムとジェリー」がある。

このアニメでは、猫のTomもネズミのJerryもともに主人公であるのに、

なぜTom and JerryであってJerry and Tomではないのだろうか?

これには音声的な理由がある。

具体的には、「リズム感」が関係している。

2つの強弱アクセントのパターンをみてみよう。

つまり、Tom and Jerryの方がJerry and Tomよりも「リズム感」がいいのである。

同様のことが、ladies and gentlemen(紳士淑女のみなさま)という呼びかけの言葉にも当てはまる。

この場合も、「レディー・ファースト」だからladiesの方が先にきているわけではない。

事実、boys and girlsやmen and womenという言い方では男性の方が先にきている。

これも「リズム感」による。

そのため、このような「空耳」が可能になる (Michael Jacksonの「Man in the mirror」)

ここでは、want you to knowのアクセントパターンに注目する。

本来、代名詞のyouや前置詞のtoは機能語であるため、弱く発音されるが、

toを強く発音することで「強弱」が繰り返され「強弱強弱」というリズム感が出る。

とくに、歌の場合はリズムが優先されるので、今回のような「強弱の逆転」が起こったといえる。

実際に確かめてみたい人はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/FS1ZbWow2QJue4R8REOGICJdmcGUIy1jXELYq20b9NK

≪補足映像資料≫

1.アクセントの違いで、同じ英語が違う日本語に聞こえるという本家の作品 (House Of Painの「Put on Your Shit Kickers」) 。

この場合も、歌い方により、本来はアクセントが置かれない代名詞のIが強く読まれている。

2.空耳サークル初採用作品 2 (Gilbert O'Sullivanの「Alone Again」)。

*アクセントの移動が起きていないパターンの空耳

英語におけるアクセントは興味深いテーマであるため、また改めて取り上げることにする。

(to be continued)

**** <補足コメント> ****

空耳サークルの第2号作品はこの作品である。

実際の映像は上で紹介したサイトで聞けるので、ぜひ、聞いてみてほしい。

(i) 母音に強いアクセントが置かれる。

( 母音: 「あ(a)、い(i)、う(u)、え(e)、お(o)」/子音:それ以外)

(ii) 「内容語」は強く、「機能語」は弱く発音される

(「機能語」:独自の意味をもたない冠詞や前置詞や代名詞など)

(なお、英語のアクセントについては、The valley of ear (ch. 6) も参照)

11. Michael Jackson (Man in the mirror)

英語は強弱をうまく使う言語である。

たとえば、次の英文もどこを強く読むかで意味が変わってくる。

上の文は、アクセントをどこに置くかで、次のようにニュアンスが変わってくる。

(赤字が強く発音されるところ)

このように、英語のアクセントは比較的「自由に移動」できる。

その上で、英語では「リズムがいい」ことが好まれる。

たとえば、アメリカで人気のアニメに「トムとジェリー」がある。

このアニメでは、猫のTomもネズミのJerryもともに主人公であるのに、

なぜTom and JerryであってJerry and Tomではないのだろうか?

これには音声的な理由がある。

具体的には、「リズム感」が関係している。

2つの強弱アクセントのパターンをみてみよう。

つまり、Tom and Jerryの方がJerry and Tomよりも「リズム感」がいいのである。

同様のことが、ladies and gentlemen(紳士淑女のみなさま)という呼びかけの言葉にも当てはまる。

この場合も、「レディー・ファースト」だからladiesの方が先にきているわけではない。

事実、boys and girlsやmen and womenという言い方では男性の方が先にきている。

これも「リズム感」による。

そのため、このような「空耳」が可能になる (Michael Jacksonの「Man in the mirror」)

ここでは、want you to knowのアクセントパターンに注目する。

本来、代名詞のyouや前置詞のtoは機能語であるため、弱く発音されるが、

toを強く発音することで「強弱」が繰り返され「強弱強弱」というリズム感が出る。

とくに、歌の場合はリズムが優先されるので、今回のような「強弱の逆転」が起こったといえる。

実際に確かめてみたい人はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/FS1ZbWow2QJue4R8REOGICJdmcGUIy1jXELYq20b9NK

≪補足映像資料≫

1.アクセントの違いで、同じ英語が違う日本語に聞こえるという本家の作品 (House Of Painの「Put on Your Shit Kickers」) 。

この場合も、歌い方により、本来はアクセントが置かれない代名詞のIが強く読まれている。

2.空耳サークル初採用作品 2 (Gilbert O'Sullivanの「Alone Again」)。

*アクセントの移動が起きていないパターンの空耳

英語におけるアクセントは興味深いテーマであるため、また改めて取り上げることにする。

(to be continued)

**** <補足コメント> ****

空耳サークルの第2号作品はこの作品である。

実際の映像は上で紹介したサイトで聞けるので、ぜひ、聞いてみてほしい。