2020/12/11

12. Discrete infinity

愛媛の実家から「紅まどんな」が送られてきた。

1個500円ほどする高級みかんである。

2つの種類を交配してつくったものであるらしいが、みかんの「基本構造」は変わらない。

先日、共著で書いた『英文の基本構造 (ネイティブ英文法シリーズ4)』が送られてきた。

英語の文にも「基本構造」がある。

日本の学校文法では、この基本構造を「5文型」として捉えてきた。

しかし、ネイティブの文の基本構造の捉え方は異なる。

さらに、文はいろんな意味を表す。

たとえば、英語の命令文は「命令」だけを表すわけではない。

これは、前置詞のinがいろんな意味で使われるのと同じである。

文にも単語と同じく複数の意味をもつ「多義性」があることがわかる。

「英文の基本構造や基本的な特徴をおさえる者は英語を制す」である。

カッコよくまとめたが、要は「番宣(本の宣伝)」であった・・・

(全 5 巻シリーズが完成したので、編集幹事として宣伝させて!)

(ネイティブ英文法シリーズについては、The adventures of Sukelock Holmes (Native English Grammar)を参照)

****「Discrete infinity:限られた形の組み合わせ」 ****

言語の大きな特徴は「限られた有限個のカタチを組み合せて、無限の単語や文を生み出す」ことである。

これを Discrete infinity (有限個の無限性) という。

たとえば、英語には何万という単語があるが、もとをただせば限られた音を組み合わせてつくっている。

文字にすれば、たった26文字のアルファベットを使って多くの単語がつくられている。

おもしろいことに、論理的には可能なはずの組み合わせが実際には使われないことがある。

たとえば、英語は子音の連続を許すが、speakerのようなspの連続は可能だが、sbから始まる単語はあってもよさそうなのにない。 (『くらべてわかる英文法』 畠山雄二 編 著より)

同じように、文にも限られた「基本構造」がある。

まず、英語の文には必ず主語があるため、「主語 + 動詞 (V)」が核となる。

その上で、動詞が「1つの要素をとるパターン」と「2つの要素をとるパターン」がある。

たとえば、put (置く)なら動詞の後ろに「置くもの」と「置く場所」の2つが必要となる (主語 (=「置く人」)を入れると3つ必要)。

putのように動詞が2つの要素を必要とする場合、1つは目的語の名詞(N)なので、英語の文は大きく3つのパターンに分けられる。

さらに、上の+αに入るのは10種類である。

動詞が「1つの要素を必要とするパターン」の例を見てみよう。

つまり、+αに入るのは以下の10種類になる。

動詞が「2つ要素を必要とするパターン」の場合も、+αに入るのは同じ10種類の要素である。

つまり、英語の基本構造は以下のようにまとめられる。

どの動詞がどの基本構造をとるかは、ある程度、意味から予測できる。

たとえば、that節は発言や考えの内容を表すことができるため、say (言う)やthink (考える)のような動詞が現れる。

しかし、意味だけでは予想がつかない場合もある。

たとえば、wish もwantも「願う」という意味を表すが、that節をとれるのはwishだけである。

言葉は一筋縄ではいかないからこそ、面白い。

ちなみに、getやmakeやhaveなどのいわゆる「基本動詞」の特徴はいろんな基本構造で使われることである。

たとえば、getは5つのパターンが可能である。

言い換えれば、いろいろな文のパターンが可能だからこそ「基本動詞」といえる。

文の基本構造から動詞を捉えるのは面白い。さらに考察していこう。

本書を見てみたい人は、こちら ↓ (本書の10章(「英文の基本パターン」の原稿)。

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/kajaMpccGhbF73OFlxieHF55yoztC96Lz0OUOZaMArw

愛媛の実家から「紅まどんな」が送られてきた。

1個500円ほどする高級みかんである。

2つの種類を交配してつくったものであるらしいが、みかんの「基本構造」は変わらない。

先日、共著で書いた『英文の基本構造 (ネイティブ英文法シリーズ4)』が送られてきた。

英語の文にも「基本構造」がある。

日本の学校文法では、この基本構造を「5文型」として捉えてきた。

しかし、ネイティブの文の基本構造の捉え方は異なる。

さらに、文はいろんな意味を表す。

たとえば、英語の命令文は「命令」だけを表すわけではない。

これは、前置詞のinがいろんな意味で使われるのと同じである。

文にも単語と同じく複数の意味をもつ「多義性」があることがわかる。

「英文の基本構造や基本的な特徴をおさえる者は英語を制す」である。

カッコよくまとめたが、要は「番宣(本の宣伝)」であった・・・

(全 5 巻シリーズが完成したので、編集幹事として宣伝させて!)

(ネイティブ英文法シリーズについては、The adventures of Sukelock Holmes (Native English Grammar)を参照)

****「Discrete infinity:限られた形の組み合わせ」 ****

言語の大きな特徴は「限られた有限個のカタチを組み合せて、無限の単語や文を生み出す」ことである。

これを Discrete infinity (有限個の無限性) という。

たとえば、英語には何万という単語があるが、もとをただせば限られた音を組み合わせてつくっている。

文字にすれば、たった26文字のアルファベットを使って多くの単語がつくられている。

おもしろいことに、論理的には可能なはずの組み合わせが実際には使われないことがある。

たとえば、英語は子音の連続を許すが、speakerのようなspの連続は可能だが、sbから始まる単語はあってもよさそうなのにない。 (『くらべてわかる英文法』 畠山雄二 編 著より)

同じように、文にも限られた「基本構造」がある。

まず、英語の文には必ず主語があるため、「主語 + 動詞 (V)」が核となる。

その上で、動詞が「1つの要素をとるパターン」と「2つの要素をとるパターン」がある。

たとえば、put (置く)なら動詞の後ろに「置くもの」と「置く場所」の2つが必要となる (主語 (=「置く人」)を入れると3つ必要)。

putのように動詞が2つの要素を必要とする場合、1つは目的語の名詞(N)なので、英語の文は大きく3つのパターンに分けられる。

さらに、上の+αに入るのは10種類である。

動詞が「1つの要素を必要とするパターン」の例を見てみよう。

つまり、+αに入るのは以下の10種類になる。

動詞が「2つ要素を必要とするパターン」の場合も、+αに入るのは同じ10種類の要素である。

つまり、英語の基本構造は以下のようにまとめられる。

どの動詞がどの基本構造をとるかは、ある程度、意味から予測できる。

たとえば、that節は発言や考えの内容を表すことができるため、say (言う)やthink (考える)のような動詞が現れる。

しかし、意味だけでは予想がつかない場合もある。

たとえば、wish もwantも「願う」という意味を表すが、that節をとれるのはwishだけである。

言葉は一筋縄ではいかないからこそ、面白い。

ちなみに、getやmakeやhaveなどのいわゆる「基本動詞」の特徴はいろんな基本構造で使われることである。

たとえば、getは5つのパターンが可能である。

言い換えれば、いろいろな文のパターンが可能だからこそ「基本動詞」といえる。

文の基本構造から動詞を捉えるのは面白い。さらに考察していこう。

本書を見てみたい人は、こちら ↓ (本書の10章(「英文の基本パターン」の原稿)。

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/kajaMpccGhbF73OFlxieHF55yoztC96Lz0OUOZaMArw

2020/10/26

前回 (The sign of the language (Q11))の Quiz2 (何の言葉遊び?)の答え。

このpangramは世界中で挑戦されている。

興味がある人はこちら ↓

http://clagnut.com/blog/2380/

12. Be verb (Tarachan sentences)

英語にはbe動詞 (be verb)があるが、そもそもbe動詞とはなんだろう?

be動詞の大きな特徴は意味をもたないということである。これが重要なのである。

たとえば、次の文に入ることができる動詞は何だろう?

John a student. (ジョンは学生です。)

上の下線にはeatやrunなどの意味がある動詞が入ると、文の意味が変わってしまう。

でも、文には動詞がないといけない。しかも、意味をもたない動詞が必要となる。

それがbe動詞なのである。

このように、意味をもつ普通の動詞ではダメな場合に、そのサポートとしてbe動詞が使われる。

動詞はさまざまな意味をもつカラフルなものであるのに対して、意味をもたないbe動詞は色をもたない真っ白なものといえるだろう。

be動詞は意味をもたないため、be動詞を使わない言語もある。

そのほかにも、be動詞は進行形や受け身で使われる。

進行形や受け身の場合、runningやbrokenのような動詞だけで意味が伝わりそうなものである。

なのに、なぜbe動詞が必要なんだろう?

それは、be動詞がないと困ることがあるからである。

その困ることというのは、時制が分からないということである。

(『英文法の鬼100の則』 時吉秀弥 著より)

つまり、進行形や受け身のbe動詞は時制を表すことで動詞をサポートしているのである。

このように、be動詞は「動詞のサポーター」なのである。

そのため、動詞のサポートをする必要がないときは、be動詞は使われない。

事実、*I’m read a bookや*John is play soccerとは言わない。

このpangramは世界中で挑戦されている。

興味がある人はこちら ↓

http://clagnut.com/blog/2380/

12. Be verb (Tarachan sentences)

英語にはbe動詞 (be verb)があるが、そもそもbe動詞とはなんだろう?

be動詞の大きな特徴は意味をもたないということである。これが重要なのである。

たとえば、次の文に入ることができる動詞は何だろう?

John a student. (ジョンは学生です。)

上の下線にはeatやrunなどの意味がある動詞が入ると、文の意味が変わってしまう。

でも、文には動詞がないといけない。しかも、意味をもたない動詞が必要となる。

それがbe動詞なのである。

このように、意味をもつ普通の動詞ではダメな場合に、そのサポートとしてbe動詞が使われる。

動詞はさまざまな意味をもつカラフルなものであるのに対して、意味をもたないbe動詞は色をもたない真っ白なものといえるだろう。

be動詞は意味をもたないため、be動詞を使わない言語もある。

そのほかにも、be動詞は進行形や受け身で使われる。

進行形や受け身の場合、runningやbrokenのような動詞だけで意味が伝わりそうなものである。

なのに、なぜbe動詞が必要なんだろう?

それは、be動詞がないと困ることがあるからである。

その困ることというのは、時制が分からないということである。

(『英文法の鬼100の則』 時吉秀弥 著より)

つまり、進行形や受け身のbe動詞は時制を表すことで動詞をサポートしているのである。

このように、be動詞は「動詞のサポーター」なのである。

そのため、動詞のサポートをする必要がないときは、be動詞は使われない。

事実、*I’m read a bookや*John is play soccerとは言わない。

readやplayのような動詞だけで十分な場合に、amやisのようなbe動詞の出番はないのである。

しかし、英語学習者は上のような [be動詞+普通の動詞] を一緒に使ってしまうことがよくある。

(『英語教育』 11月号 (2019) より)

be動詞の正体がつかみにくいからだろう。

この点に関連して、今回は日本語の「タラちゃん文」に関する問題を取り上げる。

<Quiz 1>

次のタラちゃんのセリフはなぜ日本語として不自然に思えるのだろうか?

<Quiz 2>

次のジョークは「英語のなぞかけ」である。

カッコに入る英単語を考えて、英語のなぞかけを完成させてみよう! (『英語しゃれ辞典』より)

*「答え」は後日、「コメント」欄に提示 (次のQuizの冒頭に書く場合もある)

**** <補足コメント>****

今、キャンパスの図書館は改築中である。

白い布 (be動詞)が図書館 (動詞)をサポートしている。

タラちゃんに「ハリーポッターに出てくるような図書館にするです!」って言ってほしい今日この頃である。

しかし、英語学習者は上のような [be動詞+普通の動詞] を一緒に使ってしまうことがよくある。

(『英語教育』 11月号 (2019) より)

be動詞の正体がつかみにくいからだろう。

この点に関連して、今回は日本語の「タラちゃん文」に関する問題を取り上げる。

<Quiz 1>

次のタラちゃんのセリフはなぜ日本語として不自然に思えるのだろうか?

<Quiz 2>

次のジョークは「英語のなぞかけ」である。

カッコに入る英単語を考えて、英語のなぞかけを完成させてみよう! (『英語しゃれ辞典』より)

*「答え」は後日、「コメント」欄に提示 (次のQuizの冒頭に書く場合もある)

**** <補足コメント>****

今、キャンパスの図書館は改築中である。

白い布 (be動詞)が図書館 (動詞)をサポートしている。

タラちゃんに「ハリーポッターに出てくるような図書館にするです!」って言ってほしい今日この頃である。

2020/09/18

「こんなものにまで名前があるの!?」

そう思わせてくれるのが、この ↓ 本である。

ちなみに、肘をぶつけるとビリビリすることがあるが、その名前(呼び方)を知ってるだろうか?

答えは「ファニーボーン」である。

しかし、この名前を知っているかどうかは重要ではない。

ここでのポイントは、どう呼ぶかは「自由である」ということである。

実際、上の解説にもあるように、「クレイジーボーン (crazy bone)」と呼ぶ人もいる。

また、このような呼び名を知らない場合、著者のみうらじゅんさんのように「ビリビリ」と呼んでもいいのである。

ましてや、地域によってモノの名前(呼び方)が違う場合があっても不思議ではない。

今回は、イギリス英語 (BE: British English) とアメリカ英語 (AE: America English) についてみていく。

10. BE vs. AE

イギリス英語とアメリカ英語はどのように違うのだろうか?

具体的には次のような違いがある。

(『英語史で解きほぐす英語の誤解』堀田隆一 著 より)

中でも、つづりと単語の違いは多い。

以下にいくつか例をあげる。(『英語 きのう・今日・明日』ディヴィッド・クリスタル 著 より)

1.つづりの違い

2.単語の意味の違い

3.単語の違い

最近では、多くのアメリカ英語がイギリスでも使われているようであるが、両者の違いは依然としてある。

ちなみに、私のいる通称N館の自称ベーカーストリートにいるアメリカ人のダルトン夫人は「イギリス英語は思っていた以上にアメリカ英語と違う」と言っている。

(ダルトン夫人についてはThe adventures of Sukelock Holmes (E.Grammar T-D2 )を参照)

実際の例をロアルド・ダールの『チャーリーとチョコレート工場(原題:Charlie and the Chocolate Factory)』から見てみよう。

この本にはイギリス版とアメリカ版がある。

そして、イギリス版とアメリカ版では単語やつづりが違っている。

たとえば、チャーリーが道でお金を拾ってチョコを買いに行くシーンがある。

この場面の原文はそれぞれ次のようになっている。

同じ物語なのに、イギリスとアメリカで違う英単語やつづりが使われているのは面白い。

なお、アメリカ英語には方言が少ないという特徴がある。

あれだけ広大な土地があるのに方言が少ないというのは面白い。

アメリカ英語はイギリス英語にくらべて歴史が浅いため、多様な地域さが生じていないのかもしれない。

しかも、今はネットで標準英語が普及しているため、方言というのは少なくなる可能性もあるだろう。

言葉の地域差というのは面白いテーマである。さらに考察していこう。

≪補足:方言とイメージ≫

日本にはたくさんの方言があるが、方言にはイメージがともなう。

たとえば、「関西弁(大阪弁)」には「おもしろい」「明るい」といったイメージがあり、

このイメージはマンガのキャラ設定にも使われている。

なお、全国の方言イメージ調査では以下のような結果が出ている。

(『方言学入門』木部暢子・竹田晃子ほか 著 より)

ちなみに、カーペンターズの関西弁バージョンも出ている。

実際に聞いてみたい人はこちら ↓

https://www.youtube.com/watch?v=tKPPgILuMww&t=5s

みなさんは、どのような印象を受けるだろうか?

そう思わせてくれるのが、この ↓ 本である。

ちなみに、肘をぶつけるとビリビリすることがあるが、その名前(呼び方)を知ってるだろうか?

答えは「ファニーボーン」である。

しかし、この名前を知っているかどうかは重要ではない。

ここでのポイントは、どう呼ぶかは「自由である」ということである。

実際、上の解説にもあるように、「クレイジーボーン (crazy bone)」と呼ぶ人もいる。

また、このような呼び名を知らない場合、著者のみうらじゅんさんのように「ビリビリ」と呼んでもいいのである。

ましてや、地域によってモノの名前(呼び方)が違う場合があっても不思議ではない。

今回は、イギリス英語 (BE: British English) とアメリカ英語 (AE: America English) についてみていく。

10. BE vs. AE

イギリス英語とアメリカ英語はどのように違うのだろうか?

具体的には次のような違いがある。

(『英語史で解きほぐす英語の誤解』堀田隆一 著 より)

中でも、つづりと単語の違いは多い。

以下にいくつか例をあげる。(『英語 きのう・今日・明日』ディヴィッド・クリスタル 著 より)

1.つづりの違い

2.単語の意味の違い

3.単語の違い

最近では、多くのアメリカ英語がイギリスでも使われているようであるが、両者の違いは依然としてある。

ちなみに、私のいる通称N館の自称ベーカーストリートにいるアメリカ人のダルトン夫人は「イギリス英語は思っていた以上にアメリカ英語と違う」と言っている。

(ダルトン夫人についてはThe adventures of Sukelock Holmes (E.Grammar T-D2 )を参照)

実際の例をロアルド・ダールの『チャーリーとチョコレート工場(原題:Charlie and the Chocolate Factory)』から見てみよう。

この本にはイギリス版とアメリカ版がある。

そして、イギリス版とアメリカ版では単語やつづりが違っている。

たとえば、チャーリーが道でお金を拾ってチョコを買いに行くシーンがある。

この場面の原文はそれぞれ次のようになっている。

同じ物語なのに、イギリスとアメリカで違う英単語やつづりが使われているのは面白い。

なお、アメリカ英語には方言が少ないという特徴がある。

あれだけ広大な土地があるのに方言が少ないというのは面白い。

アメリカ英語はイギリス英語にくらべて歴史が浅いため、多様な地域さが生じていないのかもしれない。

しかも、今はネットで標準英語が普及しているため、方言というのは少なくなる可能性もあるだろう。

言葉の地域差というのは面白いテーマである。さらに考察していこう。

≪補足:方言とイメージ≫

日本にはたくさんの方言があるが、方言にはイメージがともなう。

たとえば、「関西弁(大阪弁)」には「おもしろい」「明るい」といったイメージがあり、

このイメージはマンガのキャラ設定にも使われている。

なお、全国の方言イメージ調査では以下のような結果が出ている。

(『方言学入門』木部暢子・竹田晃子ほか 著 より)

ちなみに、カーペンターズの関西弁バージョンも出ている。

実際に聞いてみたい人はこちら ↓

https://www.youtube.com/watch?v=tKPPgILuMww&t=5s

みなさんは、どのような印象を受けるだろうか?

翻訳の大御所の一人に、柴田元幸さんがいる。

東大の教授であり、村上春樹さんともよく一緒に翻訳をやっている人だ。

柴田さんはneverの訳について、次のように語っている。

neverのように「馴染みのある」語でも適切な日本語訳を当てることは難しい。

ましてや、日本語特有の表現についてはなおさらである。

今回は、日本語特有の表現の英訳についてみていく。

16. Summer Wars

夏の映画といえば、『サマーウォーズ』だろう。

なんといっても上田市が舞台となっている。

この映画は、狂ったネット上の仮想世界から現実世界を守るために、大家族が一丸となって立ち向かうという話である。

どんなハイテクなネットワークよりも、家族という絆は何よりも強力なネットワークであるという強いメッセージが込められている。

個人的には肝っ玉おばあちゃんのセリフが大好きであるが、

今回は、戦いのクライマックスで主人公が叫んだ「よろしくお願いします!」というセリフを取り上げる。

まず考えないといけないのは、この「よろしく」というのは日本語特有の表現であるため、英語にしづらいということである。

(『英語にない日本語』フォーンクルック幹治 著 より)

そのため、どうい状況で「よろしく」を使っているかを考える必要がある。

今回取り上げた場面では、タイムリミットが迫る中、主人公が超困難な暗号を解読するも、

東大の教授であり、村上春樹さんともよく一緒に翻訳をやっている人だ。

柴田さんはneverの訳について、次のように語っている。

neverのように「馴染みのある」語でも適切な日本語訳を当てることは難しい。

ましてや、日本語特有の表現についてはなおさらである。

今回は、日本語特有の表現の英訳についてみていく。

16. Summer Wars

夏の映画といえば、『サマーウォーズ』だろう。

なんといっても上田市が舞台となっている。

この映画は、狂ったネット上の仮想世界から現実世界を守るために、大家族が一丸となって立ち向かうという話である。

どんなハイテクなネットワークよりも、家族という絆は何よりも強力なネットワークであるという強いメッセージが込められている。

個人的には肝っ玉おばあちゃんのセリフが大好きであるが、

今回は、戦いのクライマックスで主人公が叫んだ「よろしくお願いします!」というセリフを取り上げる。

まず考えないといけないのは、この「よろしく」というのは日本語特有の表現であるため、英語にしづらいということである。

(『英語にない日本語』フォーンクルック幹治 著 より)

そのため、どうい状況で「よろしく」を使っているかを考える必要がある。

今回取り上げた場面では、タイムリミットが迫る中、主人公が超困難な暗号を解読するも、

果たしてそれが合っているのか分からないという状況で、覚悟を決めてパスワードを打ち込むというシーンである。

この場合の「よろしく」はどう訳すといいだろうか?

実は、この映画には英語字幕はついていない。

しかし、私 (自称シャーロック・ホームズ)は「翻訳コンニャク倶楽部」という謎の倶楽部とも精通しており、

そのメンバーは以下のように英訳している。

つまり、やることはやったので、「後は運命に任せる」という発想である。

なかなかの名訳である。

このように、「よろしく」は英語にはない表現であるため、この場面をどう解釈するかによって、いろんな英訳が可能である。

みなさんなら、どう英訳するだろうか?

ちなみに、単語レベルでも日本語特有の表現がある。

この場合も、使われる状況を考えて適切な英訳をする必要がある。

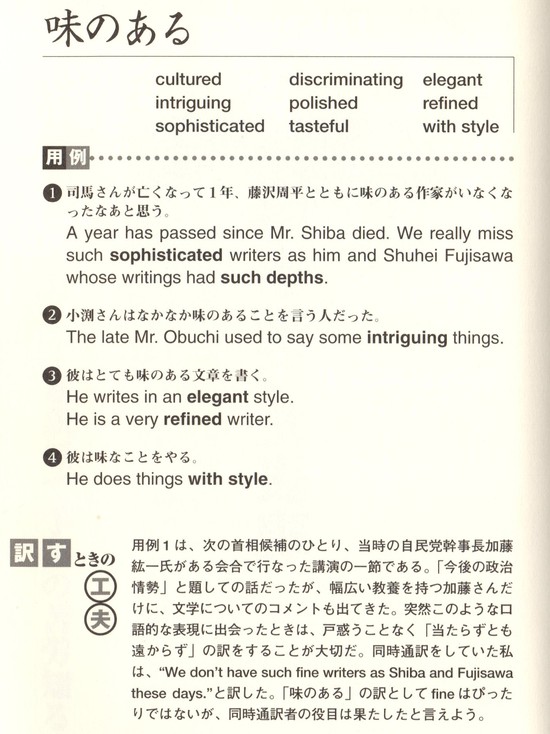

例えば、「味のある」という日本語は状況によって英訳が異なる。

(『訳せそうで訳せない日本語』 小松達也 著より)

英訳は奥深い。

今後も「翻訳コンニャク倶楽部」の翻訳作品を紹介していこう。

(to be continued)

*****「補足資料」 ****

「翻訳コンニャク倶楽部」のメンバーは英訳だけでは物足りず、

この場合の「よろしく」はどう訳すといいだろうか?

実は、この映画には英語字幕はついていない。

しかし、私 (自称シャーロック・ホームズ)は「翻訳コンニャク倶楽部」という謎の倶楽部とも精通しており、

そのメンバーは以下のように英訳している。

つまり、やることはやったので、「後は運命に任せる」という発想である。

なかなかの名訳である。

このように、「よろしく」は英語にはない表現であるため、この場面をどう解釈するかによって、いろんな英訳が可能である。

みなさんなら、どう英訳するだろうか?

ちなみに、単語レベルでも日本語特有の表現がある。

この場合も、使われる状況を考えて適切な英訳をする必要がある。

例えば、「味のある」という日本語は状況によって英訳が異なる。

(『訳せそうで訳せない日本語』 小松達也 著より)

英訳は奥深い。

今後も「翻訳コンニャク倶楽部」の翻訳作品を紹介していこう。

(to be continued)

*****「補足資料」 ****

「翻訳コンニャク倶楽部」のメンバーは英訳だけでは物足りず、

勝手に『サマーウォーズ』の実写版をつくり、そこに英語字幕を載せている。

実際に確かめたい人は、こちら ↓

(2分半ほどのシーンをあげているので、他の英訳もチェックしてほしい。)

https://www.youtube.com/watch?v=QQgEoX_S0a4&t=107s

(*なお、特典映像もつけてあるので、そちらも是非、見てみてほしい。)

実際に確かめたい人は、こちら ↓

(2分半ほどのシーンをあげているので、他の英訳もチェックしてほしい。)

https://www.youtube.com/watch?v=QQgEoX_S0a4&t=107s

(*なお、特典映像もつけてあるので、そちらも是非、見てみてほしい。)

2020/08/05

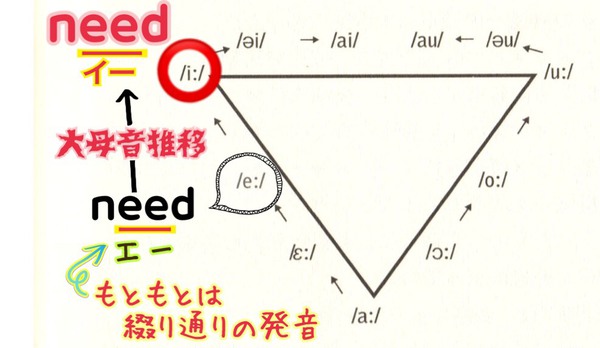

<母音の三角形と母音変化>

(母音の三角形および母音変化については、The valley of ear (ch. 9) および (ch. 12) を参照)

20. System Of A Down (B.Y.O.B.)

英語は発音と綴りが一致しないことで「悪名高い」言語である。

たとえば、[i] (イ)と発音する綴りは11もある。

(英語の発音と綴りについては、The valley of ear (ch. 15) を参照)

≪ [i] (イ)と発音する綴り ≫

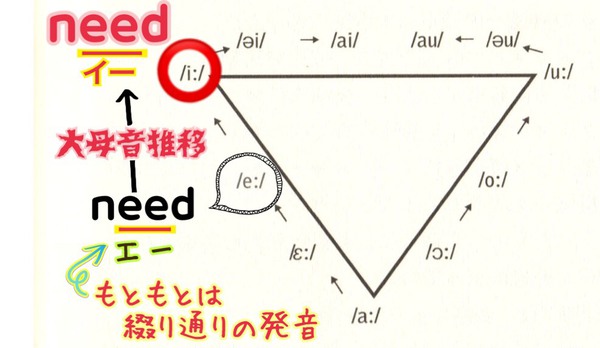

このような綴りと発音のズレの大きな原因の1つに 「大母音推移 (Great Vowel Shift)」があげられる。

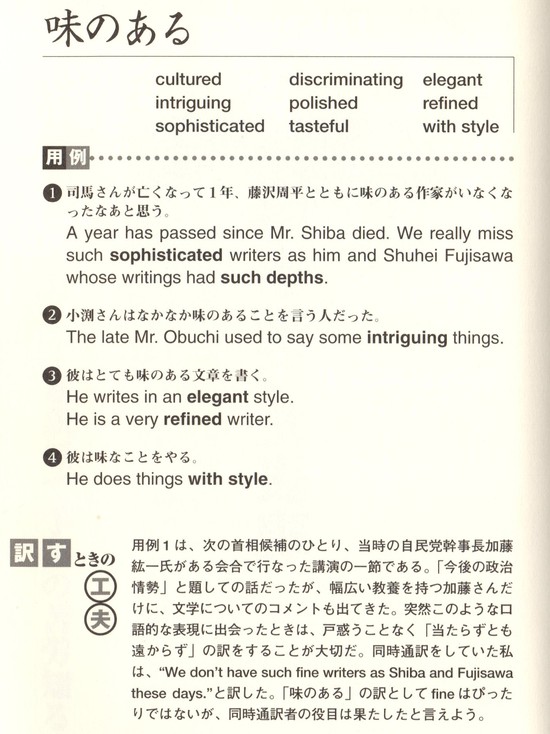

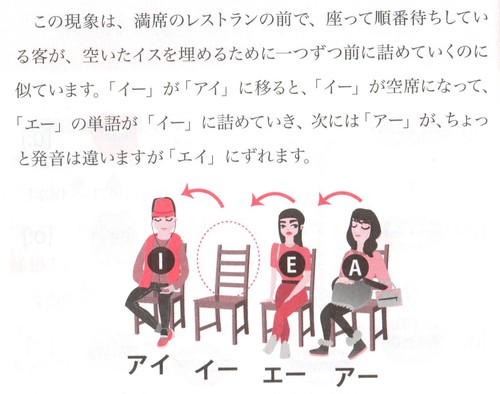

大母音推移とは、簡単にいうと、200~300年くらいかけて母音が1つずつ上の音に変わっていった現象である。

(『英語のルーツ』唐澤一友 著 より)

たとえば、上の図にあるように、一番下にある[a] (ア)は1つの上の[e](エ)に変わり、[e](エ)は1つ上の[i] (イ)に変わるといった変化である。

たとえるなら、順番待ちの席をつめていく感じである。

(なお、上の図にあるように、一番上にある[i] (イ) は [ai] (アイ)に、[u] (ウ)は[u] (アウ)に変わる)

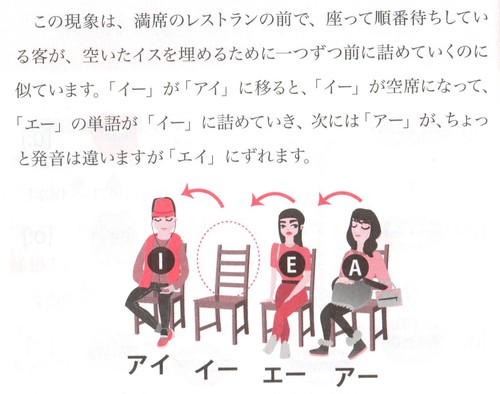

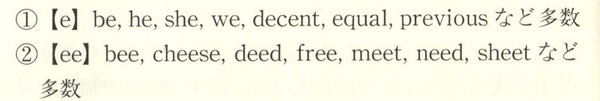

具体例として「[e](エ) → [i] (イ)」の変化と「[o] (オ) → [u] (ウ)」の変化見ていこう。

(i) 「[e](エ) → [i] (イ)」 の変化

この変化を起こした単語として、先ほどあげた eおよびee の綴りをもつ単語がある。

例えば、need はもともと「ネェード」であったが、大母音推移の影響で[e](エ)が1つ上の[i] (イ)に変わったために、「ニィード」という今の発音になっている。

このように、eおよびeeはもともとは綴り通り[e](エ)と発音されていたが、大母音推移の影響で1つ上の[i] (イ)に変わったため、今では「イー」と発音されている。

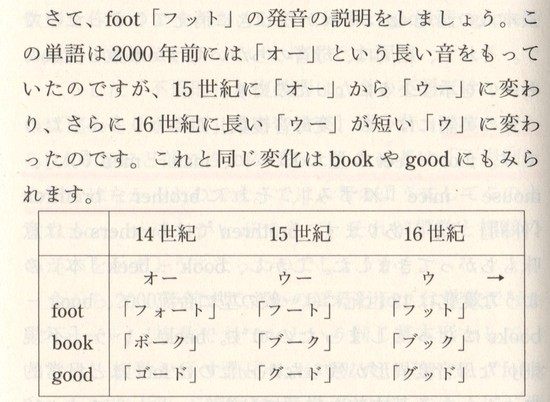

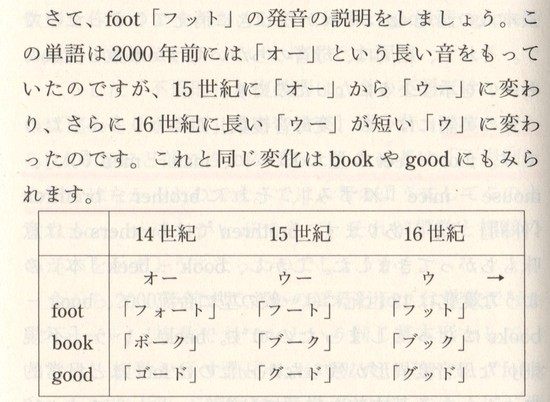

(ii) 「[o] (オ) → [u] (ウ)」 の変化

この変化を起こした単語として、oo の綴りをもつ単語があげられる。

(『英語の不思議再発見』佐久間治 著 より)

例えば、moon はもともと「モォーン」であったが、大母音推移の影響で[o] (オ)が1つ上の[u] (ウ)に変わったために、「ムゥーン」という今の発音になっている。

このように、ooはもともとは綴り通り[o] (オ)と発音されていたが、大母音推移の影響で「オ」が1つ上の[u] (ウ)に変わったため、今では「ウー」と発音されている。

さらに、ooの綴りの中にはわずかであるが、「ウー」と伸ばさないで「ウ」になったものもある。

このような単語は、大学入試4500語を基準にすると以下のように数が限られている。

今回は、大母音推移の影響を受けているooの発音が使われている空耳を取り上げる (System Of A Down のB.Y.O.B.)。

ここでは、最後のsend the poorの発音に注目してほしい。

poorのooは大母音推移の影響で「ポォ」ではなく「プゥ」と発音されるがことが多いが、場合によってはooの綴り通り「ポォ―」とも発音される。

実際、辞書によってはpoorに対して[u] (ウ)バージョンの発音と[o] (オ)バージョンの発音の両方が載っている。

(『ウィズダム英和辞典 第3版』より)

このことからも、母音の区別は曖昧であり、大母音推移のような変化はそれほど「特別」なことではないともいえるだろう。

実際に確かめてみたい人はこちら ↓

https://drive.google.com/file/d/1ZQYhuSnzRud3Sp9Yogriw_kerBnonz4q/view?usp=sharing

≪補足映像資料≫

1. 同じく、大母音推移の影響を受けているeeの発音が使われている本家の空耳作品 (Megadethの「Almost Honest」) 。

bleedのee が[e](エ)ではなく[i] (イ)であるために起こる空耳である。

大母音推移は英語史最大の謎とも言われている。

(『英語史で解きほぐす英語の誤解』堀田隆一 著 より)

このテーマについては、さらに追及していこう。

(to be continued)

**** <補足コメント> ****

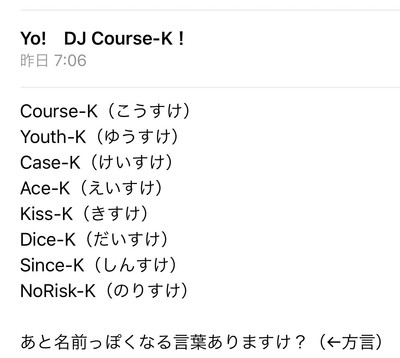

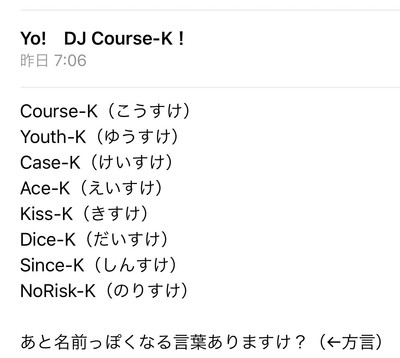

空耳サークルの伝説の元副部長JJ福井 (部長でもないのに伝説)からいきなり次のようなメールが送られてきた。

どうやら、「英単語-K」で人名をつくるという謎の遊びである。

よっぽど暇なんだろう。

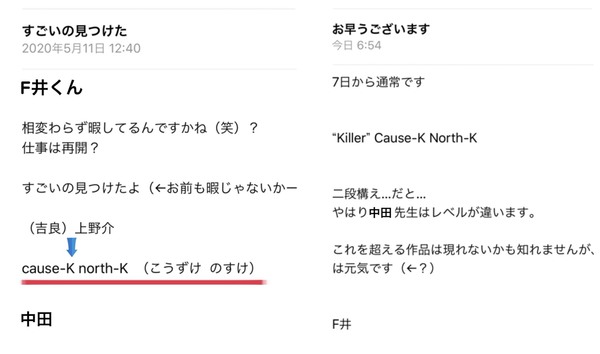

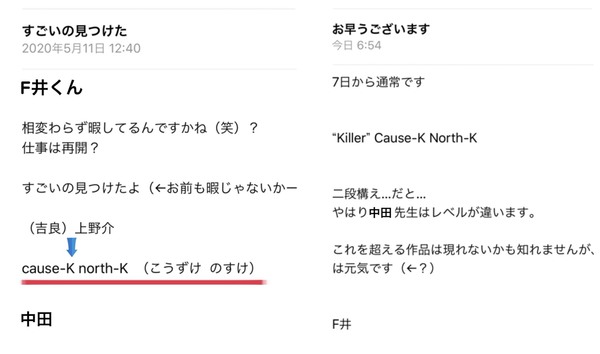

これに対抗し、自分も渾身の作品?を送ったところ、JJ福井から謎の返信が来た。

両者ともに、よっぽど暇なことだけは確かだ。

そして、この「暇さ」こそが「空耳サークル」が成り立つ原動力なのである。

ちなみに、JJ福井は未だにガラケー (Gara-K)である。

(母音の三角形および母音変化については、The valley of ear (ch. 9) および (ch. 12) を参照)

20. System Of A Down (B.Y.O.B.)

英語は発音と綴りが一致しないことで「悪名高い」言語である。

たとえば、[i] (イ)と発音する綴りは11もある。

(英語の発音と綴りについては、The valley of ear (ch. 15) を参照)

≪ [i] (イ)と発音する綴り ≫

このような綴りと発音のズレの大きな原因の1つに 「大母音推移 (Great Vowel Shift)」があげられる。

大母音推移とは、簡単にいうと、200~300年くらいかけて母音が1つずつ上の音に変わっていった現象である。

(『英語のルーツ』唐澤一友 著 より)

たとえば、上の図にあるように、一番下にある[a] (ア)は1つの上の[e](エ)に変わり、[e](エ)は1つ上の[i] (イ)に変わるといった変化である。

たとえるなら、順番待ちの席をつめていく感じである。

(なお、上の図にあるように、一番上にある[i] (イ) は [ai] (アイ)に、[u] (ウ)は[u] (アウ)に変わる)

具体例として「[e](エ) → [i] (イ)」の変化と「[o] (オ) → [u] (ウ)」の変化見ていこう。

(i) 「[e](エ) → [i] (イ)」 の変化

この変化を起こした単語として、先ほどあげた eおよびee の綴りをもつ単語がある。

例えば、need はもともと「ネェード」であったが、大母音推移の影響で[e](エ)が1つ上の[i] (イ)に変わったために、「ニィード」という今の発音になっている。

このように、eおよびeeはもともとは綴り通り[e](エ)と発音されていたが、大母音推移の影響で1つ上の[i] (イ)に変わったため、今では「イー」と発音されている。

(ii) 「[o] (オ) → [u] (ウ)」 の変化

この変化を起こした単語として、oo の綴りをもつ単語があげられる。

(『英語の不思議再発見』佐久間治 著 より)

例えば、moon はもともと「モォーン」であったが、大母音推移の影響で[o] (オ)が1つ上の[u] (ウ)に変わったために、「ムゥーン」という今の発音になっている。

このように、ooはもともとは綴り通り[o] (オ)と発音されていたが、大母音推移の影響で「オ」が1つ上の[u] (ウ)に変わったため、今では「ウー」と発音されている。

さらに、ooの綴りの中にはわずかであるが、「ウー」と伸ばさないで「ウ」になったものもある。

このような単語は、大学入試4500語を基準にすると以下のように数が限られている。

今回は、大母音推移の影響を受けているooの発音が使われている空耳を取り上げる (System Of A Down のB.Y.O.B.)。

ここでは、最後のsend the poorの発音に注目してほしい。

poorのooは大母音推移の影響で「ポォ」ではなく「プゥ」と発音されるがことが多いが、場合によってはooの綴り通り「ポォ―」とも発音される。

実際、辞書によってはpoorに対して[u] (ウ)バージョンの発音と[o] (オ)バージョンの発音の両方が載っている。

(『ウィズダム英和辞典 第3版』より)

このことからも、母音の区別は曖昧であり、大母音推移のような変化はそれほど「特別」なことではないともいえるだろう。

実際に確かめてみたい人はこちら ↓

https://drive.google.com/file/d/1ZQYhuSnzRud3Sp9Yogriw_kerBnonz4q/view?usp=sharing

≪補足映像資料≫

1. 同じく、大母音推移の影響を受けているeeの発音が使われている本家の空耳作品 (Megadethの「Almost Honest」) 。

bleedのee が[e](エ)ではなく[i] (イ)であるために起こる空耳である。

大母音推移は英語史最大の謎とも言われている。

(『英語史で解きほぐす英語の誤解』堀田隆一 著 より)

このテーマについては、さらに追及していこう。

(to be continued)

**** <補足コメント> ****

空耳サークルの伝説の元副部長JJ福井 (部長でもないのに伝説)からいきなり次のようなメールが送られてきた。

どうやら、「英単語-K」で人名をつくるという謎の遊びである。

よっぽど暇なんだろう。

これに対抗し、自分も渾身の作品?を送ったところ、JJ福井から謎の返信が来た。

両者ともに、よっぽど暇なことだけは確かだ。

そして、この「暇さ」こそが「空耳サークル」が成り立つ原動力なのである。

ちなみに、JJ福井は未だにガラケー (Gara-K)である。

11. Prototype

ワトソン君がアメリカ留学から帰国したので、久しぶり(約1年ぶり)に一緒にご飯を食べに行った。

二人とも安定の「唐揚げ」定食だった。

この店は「三幸軒」という。

「三つの密 (みつ)」ではなく「三つの幸 (さち)」を選んだことになる。

先日、共著で書いた『英語上達40レッスン』が送られてきた。

奇しくも、ワトソン君と同じタイミングでこちらにやってきたことになる。

今回の本には「言語学から見た4技能の伸ばし方」というサブタイトルがついているが、言語学から4技能別に英語の学習を考えた本はあるようでない。

盲点をついた本である。

早速、ワトソン君から留学経験を踏まえた上でのコメントをもらった。

第二言語(外国語)をどのようにマスターするかは興味深いテーマである。

カッコよくまとめたが、要は「番宣(論文の宣伝)」であった・・・

(第二言語習得論についても議論しながら書き上げたので、宣伝させて!)

****「補足:プロトタイプとしての文法」 ****

スピーキングの大きな特徴は「時間の制限を受ける」ことである。

つまり、スピーキングは考えながらゆっくり行う時間はない。

ほとんど無意識に自動的に行う必要がある。

この点は、運動や音楽のような「実技」と同じといえる。

そのため、スピーキングで問題となるのが、「文法」と「意味」の関係である。

文を組み立てるには「文法」が必要となるが、スピーキングにおいては、文法を意識して考えながらゆっくり話す時間はない。 (『外国語学習の科学』 白井恭弘 著より)

このように、「文法」と「伝える意味(内容)」は両方のバランスをとることが難しい。

そこでカギとなるのは、文法の「コア (中心)」な用法、つまり、よく使われる用法(=プロトタイプ)を中心に活用していくということである。

進行形を例にとると、進行形の中心的な用法は「動作の進行」を表すことである。

スピーキングにおいては、まずこの用法をおさえておけばいい。

実際、進行形の未来用法などは後で学習すればいいという主張もされている。

(『英語指導における効果的な誤り訂正』 白畑知彦 著より)

なお、このプロトタイプという観点からすると、スピーキングに必要な文法というのも見えてくる。

たとえば、完了形と完了進行形はともに「継続」の意味を表すが、常に両方が使えるわけではない。

つまり、以下の2つのことがいえる。

このことをプロトタイプの点から捉えると、はっきりとした違いが出る(ii) (= (6b)のような例)をまずは押さえておけばいいということになる。

一方、(i) (= (6a)のような例)は微妙なニュアンスの違いはあるにしても、スピーキングにいおて気にするほどの使い分けではないといえる。

事実、(i)に関しては「あまり違いはない」とするネイティブもいる。

言語学と第二言語習得をつなぐのは面白い。さらに、考察していこう。

参考までに、本書を見てみたい人は、こちら ↓ (本書の一部を抜粋)。

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/zYjcgYfqv4eUAdNMKy24iLpPyrjIYyS0hzP6FEIdHRM

ワトソン君がアメリカ留学から帰国したので、久しぶり(約1年ぶり)に一緒にご飯を食べに行った。

二人とも安定の「唐揚げ」定食だった。

この店は「三幸軒」という。

「三つの密 (みつ)」ではなく「三つの幸 (さち)」を選んだことになる。

先日、共著で書いた『英語上達40レッスン』が送られてきた。

奇しくも、ワトソン君と同じタイミングでこちらにやってきたことになる。

今回の本には「言語学から見た4技能の伸ばし方」というサブタイトルがついているが、言語学から4技能別に英語の学習を考えた本はあるようでない。

盲点をついた本である。

早速、ワトソン君から留学経験を踏まえた上でのコメントをもらった。

第二言語(外国語)をどのようにマスターするかは興味深いテーマである。

カッコよくまとめたが、要は「番宣(論文の宣伝)」であった・・・

(第二言語習得論についても議論しながら書き上げたので、宣伝させて!)

****「補足:プロトタイプとしての文法」 ****

スピーキングの大きな特徴は「時間の制限を受ける」ことである。

つまり、スピーキングは考えながらゆっくり行う時間はない。

ほとんど無意識に自動的に行う必要がある。

この点は、運動や音楽のような「実技」と同じといえる。

そのため、スピーキングで問題となるのが、「文法」と「意味」の関係である。

文を組み立てるには「文法」が必要となるが、スピーキングにおいては、文法を意識して考えながらゆっくり話す時間はない。 (『外国語学習の科学』 白井恭弘 著より)

このように、「文法」と「伝える意味(内容)」は両方のバランスをとることが難しい。

そこでカギとなるのは、文法の「コア (中心)」な用法、つまり、よく使われる用法(=プロトタイプ)を中心に活用していくということである。

進行形を例にとると、進行形の中心的な用法は「動作の進行」を表すことである。

スピーキングにおいては、まずこの用法をおさえておけばいい。

実際、進行形の未来用法などは後で学習すればいいという主張もされている。

(『英語指導における効果的な誤り訂正』 白畑知彦 著より)

なお、このプロトタイプという観点からすると、スピーキングに必要な文法というのも見えてくる。

たとえば、完了形と完了進行形はともに「継続」の意味を表すが、常に両方が使えるわけではない。

つまり、以下の2つのことがいえる。

このことをプロトタイプの点から捉えると、はっきりとした違いが出る(ii) (= (6b)のような例)をまずは押さえておけばいいということになる。

一方、(i) (= (6a)のような例)は微妙なニュアンスの違いはあるにしても、スピーキングにいおて気にするほどの使い分けではないといえる。

事実、(i)に関しては「あまり違いはない」とするネイティブもいる。

言語学と第二言語習得をつなぐのは面白い。さらに、考察していこう。

参考までに、本書を見てみたい人は、こちら ↓ (本書の一部を抜粋)。

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/zYjcgYfqv4eUAdNMKy24iLpPyrjIYyS0hzP6FEIdHRM

2020/05/22

電車の到着を知らせる英語のアナウンスには予定を表す「進行形」や willが使われることが多い。

さらに、「未来進行形」が使われる場合もある。

今回は、未来進行形の用法についてみていく。

12. future progressive

問題: この ↓ ような文の意味は、なぜ未来進行形でないと表せないのか?

基本的に未来進行形は「未来のある時点で動作が進行している」ときに使われる。

しかし、話はそれほど単純ではない。

未来のある時点が特定されていなくても、未来進行形が使われるからである。

まず、さまざまな未来を表す表現をみてみよう。(『実例英文法 (第4版)』 より)

とくに注目すべきは、(e)の例である。

I will be working as usual.

この文が表す「いつものように仕事をしなければならないだろう」という意味は、未来進行形でしか出せないとされている。

実は、このような未来進行形の用法は説明がもっとも困難と言われているが、「当然そうなる」ことを表すとされている。

先ほどの(e)の例は、「自分ではそうするつもりはないけど、状況的にそうせざるをえないだろう」ということを表しているため、未来進行形がぴったりくる。

冒頭の列車のアナウンスの例にも同じ説明があてはまる。

(『英文法ビフォー&アフター』 より)

つまり、未来進行形を使うと、「意図しているわけではなく、電車の運行予定から到着することが決まっている」というニュアンスになる。

このことは、未来形のwillと未来進行形をくらべるとよくわかる。

さらに、未来進行形を使うと意図を表さないため、相手の意志に踏み込まずに、予定や計画を聞くことができる。

このように、未来進行形は相手の予定を尋ねる丁寧な言い方になる。

以上のことをまとめると、次のようになる。

英語の未来形にはいろんな表現が使われるため、その使い分けが難しい。

さらに、考察を続けていこう。

(to be continued)

***** <補足コメント:First Love>****

宇多田ひかるの First Loveは未来進行形で訳せる歌詞が多い。

感情がこもって、ダハァーと歌っているところも注目ポイントである。

確かめたい人は、こちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/iuVxXtJGiBGMqgbhKIZ3yYRFxOaZ4Ku94bdbnKguLjn

さらに、「未来進行形」が使われる場合もある。

今回は、未来進行形の用法についてみていく。

12. future progressive

問題: この ↓ ような文の意味は、なぜ未来進行形でないと表せないのか?

基本的に未来進行形は「未来のある時点で動作が進行している」ときに使われる。

しかし、話はそれほど単純ではない。

未来のある時点が特定されていなくても、未来進行形が使われるからである。

まず、さまざまな未来を表す表現をみてみよう。(『実例英文法 (第4版)』 より)

とくに注目すべきは、(e)の例である。

I will be working as usual.

この文が表す「いつものように仕事をしなければならないだろう」という意味は、未来進行形でしか出せないとされている。

実は、このような未来進行形の用法は説明がもっとも困難と言われているが、「当然そうなる」ことを表すとされている。

先ほどの(e)の例は、「自分ではそうするつもりはないけど、状況的にそうせざるをえないだろう」ということを表しているため、未来進行形がぴったりくる。

冒頭の列車のアナウンスの例にも同じ説明があてはまる。

(『英文法ビフォー&アフター』 より)

つまり、未来進行形を使うと、「意図しているわけではなく、電車の運行予定から到着することが決まっている」というニュアンスになる。

このことは、未来形のwillと未来進行形をくらべるとよくわかる。

さらに、未来進行形を使うと意図を表さないため、相手の意志に踏み込まずに、予定や計画を聞くことができる。

このように、未来進行形は相手の予定を尋ねる丁寧な言い方になる。

以上のことをまとめると、次のようになる。

英語の未来形にはいろんな表現が使われるため、その使い分けが難しい。

さらに、考察を続けていこう。

(to be continued)

***** <補足コメント:First Love>****

宇多田ひかるの First Loveは未来進行形で訳せる歌詞が多い。

感情がこもって、ダハァーと歌っているところも注目ポイントである。

確かめたい人は、こちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/iuVxXtJGiBGMqgbhKIZ3yYRFxOaZ4Ku94bdbnKguLjn

2020/04/23

前回 (The sign of the language (Q10))の Quiz2 (ルイス・キャロルの「タブレット」)の答え。

<同じ長さの単語を1文字だけ変えてつなげていく遊び>

11. Synonym problem (Japanese ~toitta vs. ~noyoona)

なぜ赤ちゃんにも How old ?と言えるのだろうか?

old (年老いた)はyoung (若い)の反対語である。

そのため、The baby is old.というのは変である。

でも、赤ちゃんに対してHow old? といえるのはなぜだろうか?

実は、oldには「どのくらいの年齢か」という尺度を表す意味もある。

実際、How old?は「どのくらい年寄か」ではなく「どのくらいの年齢か」という意味になる。

Oldが尺度を表すのは、次のような例からも明らかである。

(『実は知らない英文法の真相 75 』 佐藤ヒロシ 著より)

このように尺度を表す語は他にもある。

尺度を表す語は以下の特徴をもつ。

・反対語をもつ

・「数量が大きい/多い」ことを表す語が尺度として使われる。(例: old > young, long > short)

たとえば、「高さ」という尺度を表すのはhigh (高い)であってlow (低い)ではない。

(日本語でも、どのくらいの「高さ」とはいうが、どのくらいの「低さ」とは言わない。)

oldやhighのように数量的に大きい/多い方が「目立つ」から尺度として使われるのだろう。

一方、oldの反対語のyoungは尺度を表さない。

このように、How youngやHow shortと聞く場合は、「どれくらい若い」か「どれくらい低いか」を聞いている。

つまり、「若い/低い」ことがはっきり分かっているときにしか使われない。

このように、尺度を表すoldなどの語は、youngからoldのように幅広い範囲を含む。

この点に関連して、今回は日本語の「~といった」と「~のような」に関する問題を取り上げる。

<Quiz 1>

「~といった」と「~のような」の違いは何か?

(*下の例文中にある「?」は「使い方が不自然」であることを表している)

<Quiz 2>

次の文はある言葉遊びを表している。

どのような言葉遊びか考えてみよう。(『英語ことば遊び事典』より)

分かった人は、この言葉遊びの文を考えてみよう。

*「答え」は後日、「コメント」欄に提示 (次のQuizの冒頭に書く場合もある)

**** <補足コメント>****

今は、キャンパスの花も密集を避けているようだ。

コロナのような伝染病との戦いから、学ぶべきことは多いだろう。

(この場合、「コロナといった伝染病」とはいえない)

<同じ長さの単語を1文字だけ変えてつなげていく遊び>

11. Synonym problem (Japanese ~toitta vs. ~noyoona)

なぜ赤ちゃんにも How old ?と言えるのだろうか?

old (年老いた)はyoung (若い)の反対語である。

そのため、The baby is old.というのは変である。

でも、赤ちゃんに対してHow old? といえるのはなぜだろうか?

実は、oldには「どのくらいの年齢か」という尺度を表す意味もある。

実際、How old?は「どのくらい年寄か」ではなく「どのくらいの年齢か」という意味になる。

Oldが尺度を表すのは、次のような例からも明らかである。

(『実は知らない英文法の真相 75 』 佐藤ヒロシ 著より)

このように尺度を表す語は他にもある。

尺度を表す語は以下の特徴をもつ。

・反対語をもつ

・「数量が大きい/多い」ことを表す語が尺度として使われる。(例: old > young, long > short)

たとえば、「高さ」という尺度を表すのはhigh (高い)であってlow (低い)ではない。

(日本語でも、どのくらいの「高さ」とはいうが、どのくらいの「低さ」とは言わない。)

oldやhighのように数量的に大きい/多い方が「目立つ」から尺度として使われるのだろう。

一方、oldの反対語のyoungは尺度を表さない。

このように、How youngやHow shortと聞く場合は、「どれくらい若い」か「どれくらい低いか」を聞いている。

つまり、「若い/低い」ことがはっきり分かっているときにしか使われない。

このように、尺度を表すoldなどの語は、youngからoldのように幅広い範囲を含む。

この点に関連して、今回は日本語の「~といった」と「~のような」に関する問題を取り上げる。

<Quiz 1>

「~といった」と「~のような」の違いは何か?

(*下の例文中にある「?」は「使い方が不自然」であることを表している)

<Quiz 2>

次の文はある言葉遊びを表している。

どのような言葉遊びか考えてみよう。(『英語ことば遊び事典』より)

分かった人は、この言葉遊びの文を考えてみよう。

*「答え」は後日、「コメント」欄に提示 (次のQuizの冒頭に書く場合もある)

**** <補足コメント>****

今は、キャンパスの花も密集を避けているようだ。

コロナのような伝染病との戦いから、学ぶべきことは多いだろう。

(この場合、「コロナといった伝染病」とはいえない)

10. NP without an artice

新潟に「アルビレックス」というJリーグのサッカークラブがある。

新潟に「アルビレックス」というJリーグのサッカークラブがある。

これはあまり知られていないかもしれないが、このアルビレックスはシンガポールのサッカーリーグにも参戦している。

そして、その会社を渋谷に設立したのだが、その社名がネットをざわつかせた。

「アルビレックス新潟シンガポール渋谷」

そもそもどこ?

今回、信大の紀要論文にヘミングウェーの Cat in the rain を言語学的に分析した論文が載った。

そして、その会社を渋谷に設立したのだが、その社名がネットをざわつかせた。

「アルビレックス新潟シンガポール渋谷」

そもそもどこ?

今回、信大の紀要論文にヘミングウェーの Cat in the rain を言語学的に分析した論文が載った。

実は、この小説のCat in the rainというタイトルが多くの研究者を引き付けている。

その理由は catが無冠詞だからである。

英語では冠詞があるかどうかは非常に大きな意味をもつ。

たとえば、 冠詞がつくa polo shirt (ポロシャツ)と冠詞が付かないpolo shirtをイメージ化すると、こんな ↓ 感じになる。

英語を話すネイティブにとっては、無冠詞のcatは「そもそも何?」となる。

「たかが冠詞、されど冠詞」なのである。

カッコよくまとめたが、要は「番宣(論文の宣伝)」であった・・・

(多くの人と議論しながら書き上げたので、宣伝させて!)

論文を読んでみたい方はここ↓ をチェック。

https://soar-ir.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=21299&item_no=1&page_id=13&block_id=45

****「補足:奥深い冠詞の世界」 ****

マーク・ピーターセンのベストセラー本 『日本人の英語』 で有名になったのが次のchicken文である。

この文はアメリカ留学中の日本人からの手紙に書いてあったものだそうだ。

この場合、chickenにaをつけたことで「迷文」になっている。

つまり、以下のようになる。

ちなみに、a(n)がつくと「1つ」と数えられるものなので、複数形のsがつく場合は「冠詞がつく名詞が複数集まっている」ことになる。

例: apples = an apple + an apple + an apple + …

そのため、次のような違いが出る。

(『マンガでおさらい 中学英語』 フクチマミ・高橋基治 著 より)

マーク・ピーターセンは「名詞にaをつける」のではなく「aに名詞をつける」というのがネイティブの感覚だとしている。

冠詞は奥深い。さらに追及していこう。

(冠詞の有無については、The hound of the books & movies (Haiku, Basho) も参照)

その理由は catが無冠詞だからである。

英語では冠詞があるかどうかは非常に大きな意味をもつ。

たとえば、 冠詞がつくa polo shirt (ポロシャツ)と冠詞が付かないpolo shirtをイメージ化すると、こんな ↓ 感じになる。

英語を話すネイティブにとっては、無冠詞のcatは「そもそも何?」となる。

「たかが冠詞、されど冠詞」なのである。

カッコよくまとめたが、要は「番宣(論文の宣伝)」であった・・・

(多くの人と議論しながら書き上げたので、宣伝させて!)

論文を読んでみたい方はここ↓ をチェック。

https://soar-ir.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=21299&item_no=1&page_id=13&block_id=45

****「補足:奥深い冠詞の世界」 ****

マーク・ピーターセンのベストセラー本 『日本人の英語』 で有名になったのが次のchicken文である。

この文はアメリカ留学中の日本人からの手紙に書いてあったものだそうだ。

この場合、chickenにaをつけたことで「迷文」になっている。

つまり、以下のようになる。

ちなみに、a(n)がつくと「1つ」と数えられるものなので、複数形のsがつく場合は「冠詞がつく名詞が複数集まっている」ことになる。

例: apples = an apple + an apple + an apple + …

そのため、次のような違いが出る。

(『マンガでおさらい 中学英語』 フクチマミ・高橋基治 著 より)

マーク・ピーターセンは「名詞にaをつける」のではなく「aに名詞をつける」というのがネイティブの感覚だとしている。

冠詞は奥深い。さらに追及していこう。

(冠詞の有無については、The hound of the books & movies (Haiku, Basho) も参照)

2020/03/24

英語で「1番」はnumber oneで「2番」はnumber twoである。

実は、この2つは赤ちゃん言葉で別の意味になる。

・number one - 「おしっこ (pee)」

・number two - 「うんち (poo)」

なぜ、そのような言い方をするのだろうか?

考えてみてほしい(アメリカ人の「仮説」は最後に書いておく)。

今回は、数字に関係する「隠された法則」を取り上げる。

9. Multiple law

英語では、1月から12月までは次のようになる。

英語の1~12の月は「ある文字」が入っているものと入っていないものに分けられる。

それは「R」である。

実は、Rが入っていない月には「あること」をしてはいけないと言われている。

(『雑学うんちく図鑑』ケン・サイトー 著 より)

このように、「Rが入っていない月には貝(主に「牡蠣 (oyster)」)を食べてはいけない」という「隠された法則(暮らしの知恵)」がある。

実は、日本語の数字の読み方にも「隠された法則」がある。

読み方といっても、昔の「ひとつ、ふたつ、みっつ…」という読み方である。

この読み方に隠されている法則は、ローマ字にして最初の文字に注目するとわかる。

(『数字とことばの不思議な話』窪園晴夫 著 より)

つまり、「2倍になるものとペアになって同じ音で始まる」という法則がある。

ここで、5と10だけ倍数の法則に従ってないようにみえるが、もともと 5 は「つ(tu)」であったことが指摘されている。

これで1~10すべて倍数の法則に従っていることがわかる。

これを「倍数の法則」もしくは「ヒフミ倍加説」という。

(『新・ふしぎな言葉の学』柿木重宜 著 より)

このように、「倍数の法則」では最初の音(子音)が同じで、その後の母音が変わる (=母音交替)。

(母音の三角形については、The valley of ear (ch. 19) を参照)

3 (みっつ)と6 (むっつ)を例に示すと、倍数の法則は次のようになる。

このような隠された法則を見つけるのは面白い。

ちなみに、冒頭のnumber one/number twoであるが、以下の「仮説」を立てている。

(『世にもおもしろい英語』小泉牧夫 著 より)

このように、自分で仮説を考えてみるのも重要である。

倍数の法則も観察と仮説で発見したものである。

≪覚え書きメモ≫

数字遊びの名作に「いたちのたぬき」という歌がある。

たとえば、「いたち」から「た」を抜くと「1 (いち)」になる。

このようなパターンで10までつくり上げている。

お見事である。

実際に確かめてみたい人はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/Iy2Ku4FdlnCXRxr9BZvOXDPCYArhl5JRTOgYdsDlJwu

実は、この2つは赤ちゃん言葉で別の意味になる。

・number one - 「おしっこ (pee)」

・number two - 「うんち (poo)」

なぜ、そのような言い方をするのだろうか?

考えてみてほしい(アメリカ人の「仮説」は最後に書いておく)。

今回は、数字に関係する「隠された法則」を取り上げる。

9. Multiple law

英語では、1月から12月までは次のようになる。

英語の1~12の月は「ある文字」が入っているものと入っていないものに分けられる。

それは「R」である。

実は、Rが入っていない月には「あること」をしてはいけないと言われている。

(『雑学うんちく図鑑』ケン・サイトー 著 より)

このように、「Rが入っていない月には貝(主に「牡蠣 (oyster)」)を食べてはいけない」という「隠された法則(暮らしの知恵)」がある。

実は、日本語の数字の読み方にも「隠された法則」がある。

読み方といっても、昔の「ひとつ、ふたつ、みっつ…」という読み方である。

この読み方に隠されている法則は、ローマ字にして最初の文字に注目するとわかる。

(『数字とことばの不思議な話』窪園晴夫 著 より)

つまり、「2倍になるものとペアになって同じ音で始まる」という法則がある。

ここで、5と10だけ倍数の法則に従ってないようにみえるが、もともと 5 は「つ(tu)」であったことが指摘されている。

これで1~10すべて倍数の法則に従っていることがわかる。

これを「倍数の法則」もしくは「ヒフミ倍加説」という。

(『新・ふしぎな言葉の学』柿木重宜 著 より)

このように、「倍数の法則」では最初の音(子音)が同じで、その後の母音が変わる (=母音交替)。

(母音の三角形については、The valley of ear (ch. 19) を参照)

3 (みっつ)と6 (むっつ)を例に示すと、倍数の法則は次のようになる。

このような隠された法則を見つけるのは面白い。

ちなみに、冒頭のnumber one/number twoであるが、以下の「仮説」を立てている。

(『世にもおもしろい英語』小泉牧夫 著 より)

このように、自分で仮説を考えてみるのも重要である。

倍数の法則も観察と仮説で発見したものである。

≪覚え書きメモ≫

数字遊びの名作に「いたちのたぬき」という歌がある。

たとえば、「いたち」から「た」を抜くと「1 (いち)」になる。

このようなパターンで10までつくり上げている。

お見事である。

実際に確かめてみたい人はこちら ↓

https://www.amazon.co.jp/clouddrive/share/Iy2Ku4FdlnCXRxr9BZvOXDPCYArhl5JRTOgYdsDlJwu

今、この「いたちのたぬき」の英語版に挑戦中である。

まだ、「1 (one)」で止まっている。

何かアイデアがあれば、教えてほしい。

まだ、「1 (one)」で止まっている。

何かアイデアがあれば、教えてほしい。